Dossier pédagogique

Exploiter en classe le film documentaire “ils étaient 48 !”

Mode de visite : Exploiter en classe

Le documentaire « Ils étaient 48 ! » évoque le drame connu sous le nom des Cinquante otages.

Exploiter en classe

La démarche pour l’enseignant et la fiche élève proposent d’exploiter le film documentaire « ils étaient 48 ! » Elles permettent d’étudier les mémoires de la 2nde Guerre Mondiale.

Démarche enseignant (PDF)Fiche élève (PDF)Dossier enseignant

Séquence 6

Salles 26 à 29

Cette séquence qui regroupe les deux guerres mondiales, témoigne de ce que connut une génération d’adultes : deux conflits successifs d’une violence inouïe et d’une ampleur inégalée. Bien que différentes dans leurs enjeux, ces deux guerres furent pour ceux qui les vécurent tout aussi traumatisantes : la peur, la douleur du deuil, l’horreur du combat, se lisent à travers les documents et les objets présentés dans ces salles.

La sixième séquence du parcours se déploie dans quatre salles. Les salles 26 et 27 sont consacrées à la première Guerre Mondiale. Dans la salle 26 intitulée « Les nantais à l’épreuve de la Grande Guerre », la scénographie, la couleur terre associée aux sacs de sable évoque le front.

La crise diplomatique déclenchée par l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 ne laisse pas présager immédiatement un déroulement dramatique à l’échelle européenne. Pour les observateurs, il s’agit avant tout d’un acte politique contre l’empire austro-hongrois, dans une région déjà bouleversée par les guerres de 1912 et 1913 opposant les pays balkaniques à l’Empire ottoman. Mais progressivement, la situation s’envenime et les alliances entrent en jeu, notamment après le 28 juillet, date de la déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la France et du Royaume-Uni, décrète la mobilisation générale. Le 31, l’Allemagne, alliée de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie, lui adresse un ultimatum, en soutien à son allié austro-hongrois. La tension est extrême. Le 1er août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.

À Nantes, seuls quelques pacifistes manifestent, ce même jour, au lendemain de l’assassinat de Jean Jaurès, directeur de la Section française de l’internationale ouvrière, fervent défenseur de la paix.

À Nantes, les habitants découvrent, le 2 août, par les annonces publiques et par les affiches posées dans la ville l’ordre de mobilisation générale, donné par le gouvernement français la veille à 16 heures. L’affiche présentée au début du parcours est un appel du maire de Nantes à défendre la patrie. Elle reprend la phrase devenue célèbre de Raymond Poincaré lors de son discours prononcé dans la ville en 1912 : « La France n’a pas voulu la guerre mais elle ne la craint pas ». La déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, le 3 août, scelle le destin des futurs combattants. Dans le dispositif audiovisuel présenté à gauche en entrant, une série des cartes postales de propagande montrant des Nantais au moment du départ. On pourrait croire que l’appel sous les drapeaux se fait dans l’euphorie ! La réalité est bien plus complexe. Sur le même dispositif audiovisuel, sont présentés des dessins de l’artiste nantais Jules Ponceau incorporé au 106e régiment d’infanterie territoriale qui montrent l’horreur des combats.

En 1914, comparé à ceux des autres belligérants, l’équipement des soldats français au début du conflit est l’un des plus inadaptés à la guerre moderne. Alors que les Britanniques adoptent le kaki et les Allemands le vert de gris (feldgrau), les Français portent un pantalon de couleurs rouge et n’ont pas de casques. À partir de 1915, l’armée française adopte l’uniforme bleu horizon puis le casque d’acier imaginé par le sous-intendant militaire Adrian. Les premiers gilets pare-balles sont expérimentés. L’uniforme et les deux malles présentés appartenaient à Pierre-Marie Legars, un paludier de Batz-sur-mer affecté au 4e régiment d’infanterie de ligne. Le devant de gilet pare-balles présenté a appartenu à René Suire, il porte la mention alors légale « Breveté sans garantie du Gouvernement. »

Différents objets exposés (briquets, cendrier, coupe papier, encrier, bougeoir, coquetier, crucifix) ont été réalisés à partir de douilles, d’obus, et balles… par les soldats lors des temps de relâche. Cet artisanat de tranchée témoigne du besoin de s’occuper les mains et l’esprit autant que possible.

Les Nantais ont participé à toutes les grandes batailles de la Première Guerre Mondiale. Nantes appartient à la 11e région militaire, qui comprend le Finistère, le Morbihan, la Loire-Inférieure et la Vendée. Durant le conflit, 40 000 nantais, âgés de 20 à 47 ans sont progressivement mobilisés. 7 000 d’entre eux ne reviendront pas.

Qu’ils soient rattachés au 11e corps d’armée, basé place Louis XVI, ou à d’autres corps, tous décrivent ce qu’ils vivent comme un enfer. Le tableau de Jules Ponceau la tranchée présentée sur le mur à côté des casques témoigne de l’horreur de la guerre. L’artillerie domine le champ de bataille. Vincent Bénaitreau affecté au 7e régiment en décrit les effets dans une lettre adressée à sa famille « Là où était notre tranchée, c’est un immense trou parsemé de ci de là. Une tête, un tronc, des bras, des jambes. C’est l’effet du percutant du cribouillard, du 75 ». 70% à 80% des blessures sont infligées par les obus. Les casques Adrian comme ceux exposés ici sont destinés à protéger les soldats des éclats d’obus. Fabriqué en tôle d’acier, ils sont produits à plus de trois millions d’exemplaires et adopté par les troupes alliées tels les Russes, les Italiens et les Serbes.

Le danger est permanent dans les tranchées de première ligne. Au moment de la prise ou de la défense d’une position, le corps à corps à la baïonnette est fréquent. A partir de 1917, des poignards de tranchée comme celui qui est exposé près des casques Adrian seront utilisés par soldats que l’on nomme les nettoyeurs de tranchées.

Financé en 1916, par les industriels et commerçants nantais, le grand rideau de théâtre intitulé « tue le cafard ! » a été réalisé par le nantais Henri Nozais sur le front pour les représentations de théâtre des poilus du 1e régiment d’infanterie territoriale. L’objet témoigne du rôle important du théâtre aux armées et du rire, provoqué par l’humour potache de certaines scènes écrites par les soldats, permettant d’exorciser les traumatismes.

Chapelet, médailles, emblème du sacré cœur évoque un autre aspect du quotidien des soldats : le retour de la ferveur religieuse.

La salle 27 est consacrée à l’internationalisation de l’estuaire. Sur un écran sont diffusées des images et un film montrant l’arrivée des troupes anglaises et Américaines à Saint-Nazaire. Pour compléter ce dispositif des documents et des photographies sont exposés.

D’août à novembre 1914, Nantes et Saint-Nazaire sont des ports de débarquement et des villes de garnison pour 150 000 soldats anglais en instance de départ pour le front. Le passage de troupes anglaises à Nantes en 1914 n’a pas laissé beaucoup de traces dans la mémoire des habitants. Il faut attendre l’établissement du camp de base américain à Saint-Nazaire après l’entrée en guerre des États-Unis aux côtés de la Triple-Entente, en avril 1917, pour que les Anglais deviennent présents massivement dans les images de la guerre. Les soldats britanniques sont plus de 2 millions après 1915 à rejoindre le front.

Le port de Saint-Nazaire devient à partir d’octobre 1917 la porte d’entrée principale des Américains en Europe. Le débarquement des Américains a un impact économique considérable sur l’estuaire. 9 camps sont installés à Saint-Nazaire. Au total, 200 000 soldats américains passent par Nantes. « Les sammies » (nom affectueux que l’on donne aux alliés américains) n’entrent que progressivement dans le conflit. Ils ont besoin de se familiariser avec l’armement et les techniques militaires européennes. Pour transporter les hommes et le matériel, ils développent le chemin de fer et doublent la voie sur les quais de Nantes. Les troupes américaines remontent de toutes pièces des locomotives arrivées des États-Unis en pièces détachées au sein des Ateliers et Chantiers de la Loire et aux chantiers de Penhoët (dont l’activité navale est arrêtée). Les côtes bretonnes deviennent un front maritime.

Le 4 août 1914, l’armée allemande entre en Belgique. Certaines villes comme Louvain sont le théâtre de massacres sanglants n’épargnant aucun civil. Prise de terreur, la population belge s’enfuit, comme celle du Nord de la France, vers des régions situées à l’arrière du front. 30 000 à 40 000 réfugiés s’installent à Nantes durant la Première Guerre mondiale, principalement des Belges. Dès 1914, un comité de coordination et d’aide pour les réfugiés belges se met en place comme en témoigne le panneau de l’Union belge présenté ici.

Officiellement les Nantais sont solidaires de la Belgique, alliée de la France. Dès 1915, la présence de réfugiés est critiquée par une partie de la population qui remet en cause les aides (logement, nourriture, emploi…) qui leurs sont dispensées. Une photographie de 1919 montre que la plupart des réfugiés belges rentreront chez eux après la guerre.

Les entreprises s’adaptent aux besoins nouveaux : les chantiers navals se reconvertissent et les conserveries de Nantes fournissent le pain de guerre. Le départ des hommes confère aux femmes un rôle nouveau. Les Nantaises ont toujours travaillé dans l’industrie textile ou la conserverie par exemple. Pendant la guerre, elles prennent des emplois dans des secteurs inédits pour elles comme la métallurgie. Deux photographies montrent des femmes travaillant dans des usines d’obus de la région. Une photographie représentant un jeune travailleur indochinois à l’arsenal d’Indret rappelle la présence des travailleurs coloniaux et leur participation imposée à l’effort de guerre.

Durant la Première Guerre Mondiale, Nantes devient une ville hôpital. La ville compte alors dix-huit hôpitaux et centres de soins qui accueillent au total 130 000 blessés. Des écoles sont parfois réquisitionnées pour être transformées c’est le cas du collège Saint-Stanislas.

Des macramés réalisés par des blessés sont présentés. L’objectif de ces travaux manuels était de leur permettre de retrouver la dextérité de leurs mains.

Des documents photographiques et des médailles ayant appartenu à l’infirmière Suzanne Bodin permettent d’évoquer la place importante occupée par les femmes dans ces hôpitaux. On les surnomme « les anges blancs ».

Dans la dernière partie de la salle 26, les documents exposés montrent comment la guerre imprègne la vie quotidienne.

Sous l’impulsion du maire Paul Bellamy, la municipalité organise des actions patriotiques. En 1915, pour soutenir ceux qui se battent, elle organise « une journée des Nantais au front » afin de recueillir des dons et faire parvenir des colis aux soldats les plus démunis.

Endettée auprès de l’Angleterre et des Etats –Unis, la France connait une forte inflation ; le franc a perdu en 1918 71% de la valeur qu’il avait en 1914. Les prix augmentant dans des proportions considérables les produits alimentaires et les matières premières deviennent inabordables. Pour lutter contre la pénurie, la vie chère et la spéculation, le maire de Nantes Paul Bellamy à l’image d’autres maires des grandes villes met en place des initiatives dans tous les domaines de la vie quotidienne. La série d’affiches exposée en témoignent. En 1917, le maire appelle à réduire la consommation de pain, de gaz et d’électricité. La ville vend elle-même des produits de base, crée des coopératives et un restaurant, un office municipal du pain. Le carnet de sucre est le premier dispositif de rationnement à être mis en place en 1917, ce sera ensuite le charbon et en 1918 le rationnement du pain est imposé à l’ensemble des français.

Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé. L’affiche municipale intitulée « Mes chers concitoyens c’est la victoire » célèbre les soldats et les alliés en véritables héros de la liberté.

Pourtant le bilan humain est terrible. Neuf millions de tués et huit millions de blessés à l’échelle du conflit. 1400 000 soldats français ont disparus. Dans le département de Loire-Inférieure comme dans le reste du pays le constat est effrayant : 20% des hommes entre 19 et 27 ans sont morts. Sur les tables mémorielles nantaises 5864 noms sont inscrits.

La démobilisation est lente. Comme le montre les trois photographies de la démobilisation du 5e régiment d’infanterie en février 1919, des manifestations patriotiques sont organisés lors du retour à Nantes du drapeau du régiment. La réinsertion des anciens combattants dans la société civile est souvent difficile.

Dans l’entre-deux-guerres, la France va connaitre un important mouvement commémoratif. Les objets mémoriels les plus répandus sont les « vases de Verdun » qui ornent les cheminées de la plupart des maisons françaises. Les Nantais comme l’ensemble des Français partent à la découverte des zones dévastées par les combats. 30 000 monuments en souvenir du conflit sont érigés en France. Dans la salle est présenté le modèle de la sculpture du monument aux morts de la guerre 1914-1918 de Nantes intitulée la Délivrance, elle est jugée indécente par les jeunesses patriotes et renversée en 1927, l’année même de son inauguration.

Même si beaucoup de ceux qui ont connu la guerre s’engagent dans le pacifisme un petit nombre entretient le souvenir d’un ennemi « sanguinaire ». Le nantais Aristide Briand, devient le prix Nobel de la paix en 1926 en hommage à sa participation à la signature des accords de Locarno le 16 octobre 1925.Ces accords établissent la reconnaissance mutuelle des frontières entre la France, la Belgique et l’Allemagne. En 1928, Briand est co-auteur du pacte Briand-Kellog signé par 63 pays qui tente de mettre la guerre »hors la loi ». Une série de photographies montrent l’occupation des usines, les manifestations pacifistes et les meetings des acteurs du Front populaire. Entre 1934 et 1938, la coalition des principaux partis de la gauche française prend le nom de Front populaire. Son programme électoral se définit en trois mots : « le pain, la paix, la liberté ». Dans le secteur économique, les acteurs du Front populaire souhaitent redonner du travail à la main-d’œuvre touchée par la crise industrielle depuis 1931 et améliorer pour tous les conditions de vie. L’année 1936 est marquée par plus de 12 000 grèves et 9 000 occupations d’usines, ainsi que par la victoire électorale du Front populaire. En 1936, à côté des acquis innombrables pour les travailleurs, un véritable élan pacifiste se manifeste. D’abord unanimement partagé par la gauche, et porté aussi par les syndicats, cet élan est remis en question par certaines personnalités de premier plan, dont Léon Blum, chef du gouvernement du Front populaire de 1936 à 1937, qui affirme la nécessité du réarmement face aux idéologies belliqueuses de l’Allemagne nationale-socialiste Deux films d’actualités de 1939 montrent cette course à l’armement. L’un évoque la reconstitution de la flotte de guerre française avec le lancement du torpilleur Mameluk à Nantes et l’autre la visite du ministre de l’Air Guy La Chambre à l’usine aéronautique de Bouguenais où est produit le Morane-Saulnier, premier avion de chasse moderne de l’armée française.

Avec la devise « si tu veux la paix, prépare la guerre », le gouvernement français légitime les efforts militaires. Il est vrai que depuis le mois de mars 1935, Adolf Hitler, arrivé au pouvoir deux ans plus tôt, a commencé à réarmer l’Allemagne. Les grandes manifestations pacifistes organisées par les militants SFIO et les syndicalistes, après 1936, tout comme les idéaux du Front populaire, au pouvoir entre 1936 et 1938, ne peuvent arrêter la marche vers la guerre.

Les salles 28 et 29 sont consacrées à Nantes pendant la 2nde Guerre mondiale. Les couleurs et les matériaux utilisés évoquent cette période sombre appelée aussi les années noires.

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en janvier 1933, les intentions du nouveau régime allemand sont claires : le réarmement et l’expansion. L’annexion de l’Autriche en mars 1938 le confirme. La crise diplomatique semble alors à son paroxysme, mais la France et la Grande-Bretagne ne réagissent pas à la hauteur du danger imminent. Ainsi, lorsque la Pologne est menacée à son tour, il est presque trop tard pour rétablir l’équilibre. Alliée à l’Italie fasciste et au Japon, puis protégée par un pacte de non-agression avec l’URSS, l’Allemagne est en position de force.

Après l’attaque de la Pologne par ses troupes, il ne reste plus à la France et au Royaume-Uni d’autre choix que d’ordonner la mobilisation générale. A gauche en entrant dans la salle, est exposée une affiche de mobilisation générale indiquant les nouveaux devoirs pour la municipalité… Le 3 septembre, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes ont envahi les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. La défaite militaire française est sans conteste. L’armistice signé le 22 juin 1940 met fin aux combats, qui n’ont duré que quarante jours ; pourtant 100 000 Français ont trouvé la mort. Les Nantais sont mobilisés, notamment dans le 5e régiment d’infanterie. Un uniforme provenant de ce régiment est présenté à l’entrée de la salle, à gauche… 2 178 soldats de Loire-Inférieure ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre Mondiale dont 249 du 5e régiment d’infanterie.

Suite à l’armistice, le territoire se trouve en deux parties : la zone occupée, qui couvre les trois cinquièmes du territoire, et la zone libre. Nantes est en zone occupée. Les troupes allemandes entrent dans la ville le 19 juin 1940 comme le montrent les trois photographies présentées à droite de la vitrine contenant l’uniforme : elles ont été prises clandestinement par un Nantais lors de l’arrivée des premières colonnes motorisées de la Werhmacht.

Dans une vitrine en dessous du drapeau allemand est présenté un exemplaire en allemand de Mein Kampf [qui peut être traduit par Mon combat]… Cet ouvrage écrit par Adolf Hitler en 1924, présente les principes et les ambitions de l’idéologie nationale-socialiste. Après son accession au pouvoir en 1933, ce livre est très largement diffusé en Allemagne. Sa diffusion en France commence en 1934. La bibliothèque de Nantes acquiert un exemplaire de la nouvelle version française, traduite en 1936. L’idéologie nazie n’est donc pas ignorée de tous lorsque les troupes allemandes entrent dans la ville.

Le drapeau allemand exposé ici, vient de la Kommandantur de Nantes. Symbole de l’autorité militaire allemande, la Kommandantur est le nouveau lieu du pouvoir dans la ville, la municipalité étant soumise à ses décisions. Installé dans les bâtiments du 11e corps d’armée, place Foch, elle regroupe les différents services de l’autorité allemande et les bureaux de l’administration militaire. Les services secrets de l’armée, l’Abwer occupent des locaux près de la cathédrale. Des appartements et des hôtels du centre-ville sont réquisitionnés pour l‘intendance et les officiers, alors que des troupes stationnent à l’usine des Batignolles. Le lycée Clémenceau devient le quartier Général de la Kriegsmarine (la marine allemande). La propagande s’empare de l’espace public. Des messages à la gloire de l’Allemagne, insistant sur sa suprématie militaire, sociale, culturelle et raciale tapissent les murs et les palissades des villes occupées. L’affiche présentée ici et intitulée « Victoire, la grande croisade européenne » est un exemple de cette propagande.

Dès le début de l’occupation, la liberté de circuler est supprimée, le couvre- feu imposé, la censure règne et les prélèvements de l’armée accentuent pénurie et rationnement.

Une photographie montre le directeur Paul Heimann et son adjoint Werner Ruppert qui sont à la tête du service de la SIPO-SD (plus connu sous le nom de « Gestapo ») à Nantes en janvier 1944. Les deux hommes occupent ensemble le château de l’Angebardière à Vertou, quand ils ne sont pas à l’hôtel de Charrette place Foch. Sous leurs ordres, les arrestations de résistants et plusieurs rafles de Juifs s’organisent. La torture se généralise.

Pour assurer un contrôle étroit sur le territoire, les services de police Allemand s’appuient sur la délation, la collaboration de l’administration française et l’action d’auxiliaires français. Des indicateurs assistent les services secrets de l’armée

– l’Abwehr -et les services de renseignements de la « Gestapo ». Exposés à droite de la vitrine six portraits d’hommes qui se sont mis au service de l’occupant. Ces hommes mènent des enquêtes sur les réseaux de résistance et rédigent des fiches sur ceux qui sont jugés suspects.

Ernest Delles dont le portrait est présenté tout à gauche, est signalé dans le rapport des Renseignements Généraux réalisé fin 1944 comme un collaborateur de premier plan. Affecté au SD comme interprète, il apparaît comme un homme qui aime assister aux tortures et qui n’hésite pas à piller les maisons lors des fouilles auxquelles il participe.

La collaboration économique sur le territoire s’organise elle aussi. La Groupement nantais d’entreprises, créé en juillet 1943, se charge de répartir les commandes allemandes auprès des principales industries du bâtiment du département. Pour la seule année 1943, les 28 entreprises concernées cumulent un chiffre d’affaires qui dépasse les 16 millions de francs.

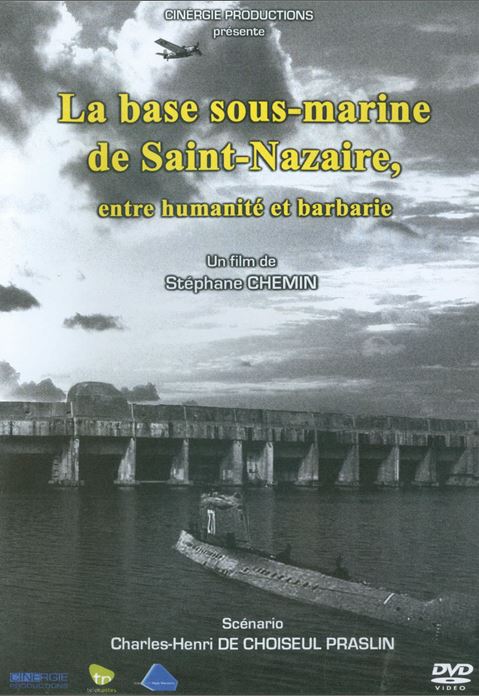

L’Organisation Todt organise et développe tous les grands programmes de construction du gouvernement allemand en Allemagne et à l’étranger. En Loire-Inférieure, le principal chantier qui lui incombe est la construction de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Afin de la réaliser, 15 000 travailleurs locaux sont mis de force au travail.

Le 17 juin 1940, dans un discours radiophonique, le maréchal Pétain annonce la capitulation de la France et déclare qu’il « fait le don de sa personne » pour sauver la patrie. Beaucoup de Français acceptent sa décision. À la tête du gouvernement de Vichy, Philippe Pétain met en place les structures d’un pouvoir autoritaire et établit les termes de la collaboration d’État.

L’affiche de propagande « le Maréchal a dit, le Maréchal a fait, le Maréchal tient ses promesses » est composée de deux textes en regard qui annoncent les mesures prises et appliquées par le Maréchal Pétain.

Dans la vitrine en dessous sont exposées une série de cartes postales de propagande représentant Philippe Pétain. Le visage du Maréchal est à l’époque présent partout.

À Nantes, le maire socialiste Auguste Pageot est arrêté le 10 octobre 1940 et remplacé par un homme plus proche du gouvernement vichyste, Gaétan Rondeau. En mars 1941, Gaétan Rondeau réunit le conseil municipal pour rendre hommage au maréchal Pétain, « glorieux défenseur de Verdun, vivant symbole de l’unité française » et lui exprimer sa confiance « pour relever le pays de ses ruines, réaliser la concorde et l’union de tous les citoyens et conduire vers ses destinées notre France éternelle. »

Cependant, Gaétan Rondeau est accusé par l’autorité allemande de ne pas collaborer de manière assez significative. Il est remplacé par Henry Orrion en octobre 1942.

Sur la photo exposée dans la vitrine, datée de 1943, le maréchal Pétain remet à Henri Orion la Francisque. Il reste en poste jusqu’à la fin du conflit. Les Nantais ne semblent pas lui en avoir tenu rigueur : Henry Orrion, élu maire de Nantes en 1947, est réélu jusqu’en 1965.

Dans cette salle est présentée un ensemble de documents, affiches, tracts, mensuels de plusieurs groupes de Loire-Inférieure qui sont favorables à l’idéologie de Vichy. L’un des plus importants est le groupe collaboration qui a en 1942,997 militants à Nantes. Le parti populaire français fondé en 1936 est, avec le rassemblement national populaire, le principal parti collaborationniste de la Seconde Guerre Mondiale.

La salle 29 est consacrée aux Résistances et Déportations.

Dès juin 1940, les premiers signent de résistance apparaissent : des fils électriques sont coupés, des affiches sont lacérées.

Des actions plus structurées se mettent en place peu à peu. Des anciens combattants réunis par Léon Jost permettent l’évasion de prisonniers de guerres avant leur transfert en Allemagne. Les membres du réseau Bocq–Adam détruisent 40 camions allemands alors que Marin Poirier lance une grenade dans le foyer du soldat Allemand. Marin Poirier est le premier résistant nantais fusillé, le 30 aout 1941. L’affiche annonçant son exécution et son portrait photographique sont exposés ici.

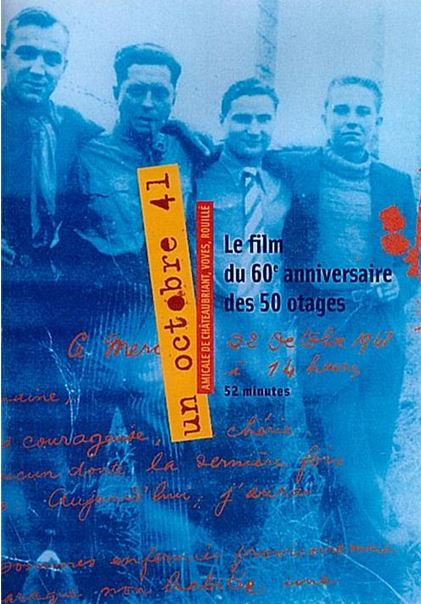

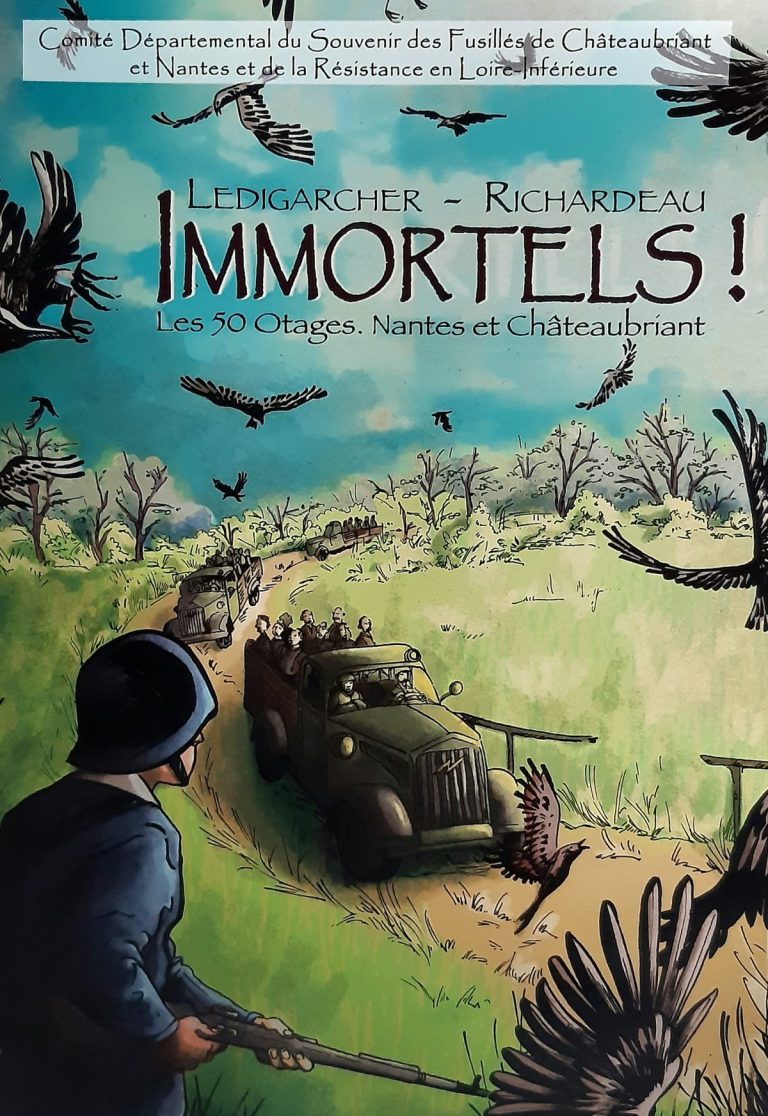

Les objets, photos et le montage audiovisuel présentés sur le mur de droite en entrant dans la salle évoquent les 50 otages.

A partir de juin 1941, après la rupture du pacte germano-soviétique, les communistes entrent en résistance et les actions se durcissent : les résistants ne s’attaquent plus seulement aux chemins de fer ou aux dépôts d’armes, ils organisent des attentats.

A Nantes, le 20 octobre, le chef de la Kommandantur, le lieutenant-colonel Karl Hotz, est exécuté par le résistant communiste Gilbert Brustlein accompagné de Spartaco Guisco et de Marcel Bourdarias. En représailles, les Allemands annoncent l’exécution de 100 otages. Une première vague d’exécution est organisée dès l’après-midi du 20 octobre 5 otages sont fusillés au Mont-Valérien. Le 22 octobre 16 sont exécutés à Nantes, et 27 à Châteaubriant. C’est un choc pour la population nantaise. L’événement connaît une résonance internationale, comme en témoignent alors les propos du général de Gaulle, du président Roosevelt, de Staline ou encore de l’écrivain allemand Thomas Mann.

Jusque-là balbutiante, la résistance nantaise prend son essor, plusieurs réseaux actifs se constituent tels Nemrod, Georges France 31, Patt ou Attila puis Cohors-Asturies, Oscar Buckmaster, CND Castille. Les mouvements nationaux ont des antennes dans l’Ouest comme le Front national de lutte pour la libération, ou Libération Nord. La résistance est multiple, dans ses origines et dans ses modes d’action. Les communistes défendent les principes d’une action directe et armée contre l’occupant tandis que les gaullistes s’attachent au renseignement, et donc à la transmission d’informations aux Alliés.

En juillet 1943, l’Armée secrète pour la Bretagne naît du rapprochement de la majorité des organisations. Mais l’autorité allemande n’a de cesse de traquer les résistants. D’importants procès de résistants ont lieu à Nantes. Au cours de celui dit « des 42 », le conseil de guerre allemand juge 42 francs-tireurs et partisans (dits FTP) ; 37 d’entre eux sont condamnés à être fusillés. Dans le département, la plupart des réseaux, durement touchés par des arrestations massives, sont démantelés en 1944. Des documents, effets personnels ayant appartenu aux résistants Fernand Guyard, Marcel Hatet et René Rivet sont exposés dans une vitrine au centre de la salle.

A partir de 1943, d’importantes vagues d’arrestation, d’exécution ou de déportation touchent la résistance nantaise. Roger Cadiot dont la tenue de déporté est présentée dans une vitrine est arrêté en janvier1943. Il sera déporté au camp de Sachsenhausen près de Berlin, puis à Dachau, d’où il est libéré le 29 avril 1945 par les Alliés. Dachau est l’un des premiers camps à être libéré.

Le 21 janvier 1944, Jeanne Bouvron est arrêtée à son domicile, près de Vertou, elle aussi pour faits de résistance. Amenée au camp d’internement de Ravensbrück en mars 1945, elle porte cette robe marquée de deux grandes croix rouges : l’une sur le devant, l’autre au dos. Ces deux croix, sont cousues sur les vêtements des détenus NN (« Nuit et Brouillard »), condamnés à mort. On distingue également, sur le bras gauche de la robe, le numéro de matricule : 32 481 et le triangle rouge caractéristique de tous les prisonniers politiques de Ravensbrück. Déplacée vers le camp de Mauthausen au moment de l’avancée des troupes russes, Jeanne Bouvron est libérée le 23 avril 1945 par la Croix Rouge Internationale à la veille d’être pendue. Elle est alors échangée à la frontière contre des prisonniers allemands. Son époux, arrêté en même temps qu’elle, ne reviendra jamais de Mauthausen

Dans la même vitrine sont exposés des objets ayant appartenu à Joseph Fraud et la robe d’internement de sa sœur, Gisèle.

En octobre 1943, Joseph Fraud, jeune instituteur, rencontre Libertaire Rutigliano, militant du Front de libération créé en juillet 1940 par des responsables syndicaux de la CGT et des membres du parti communiste. Ensemble, ils rédigent, impriment et diffusent plusieurs journaux clandestins tels que Front, Réfractaire, Vie ouvrière et Intellectuel libre. La sœur de Joseph, Gisèle, participe aussi à la réalisation de tracts. Libertaire Rutigliano est arrêté le 31 mars 1944. Gardant le silence sous la torture, il est déporté à Dachau et meurt d’épuisement quelques jours après la libération du camp. Gisèle Fraud, arrêtée le 3 avril 1944, est déportée à Ravensbrück. Elle rentre en France le 26 mai 1945. Quant à Joseph, arrêté le 21 juin 1944, il est déporté à Buchenwald et libéré le 1er avril 1945.

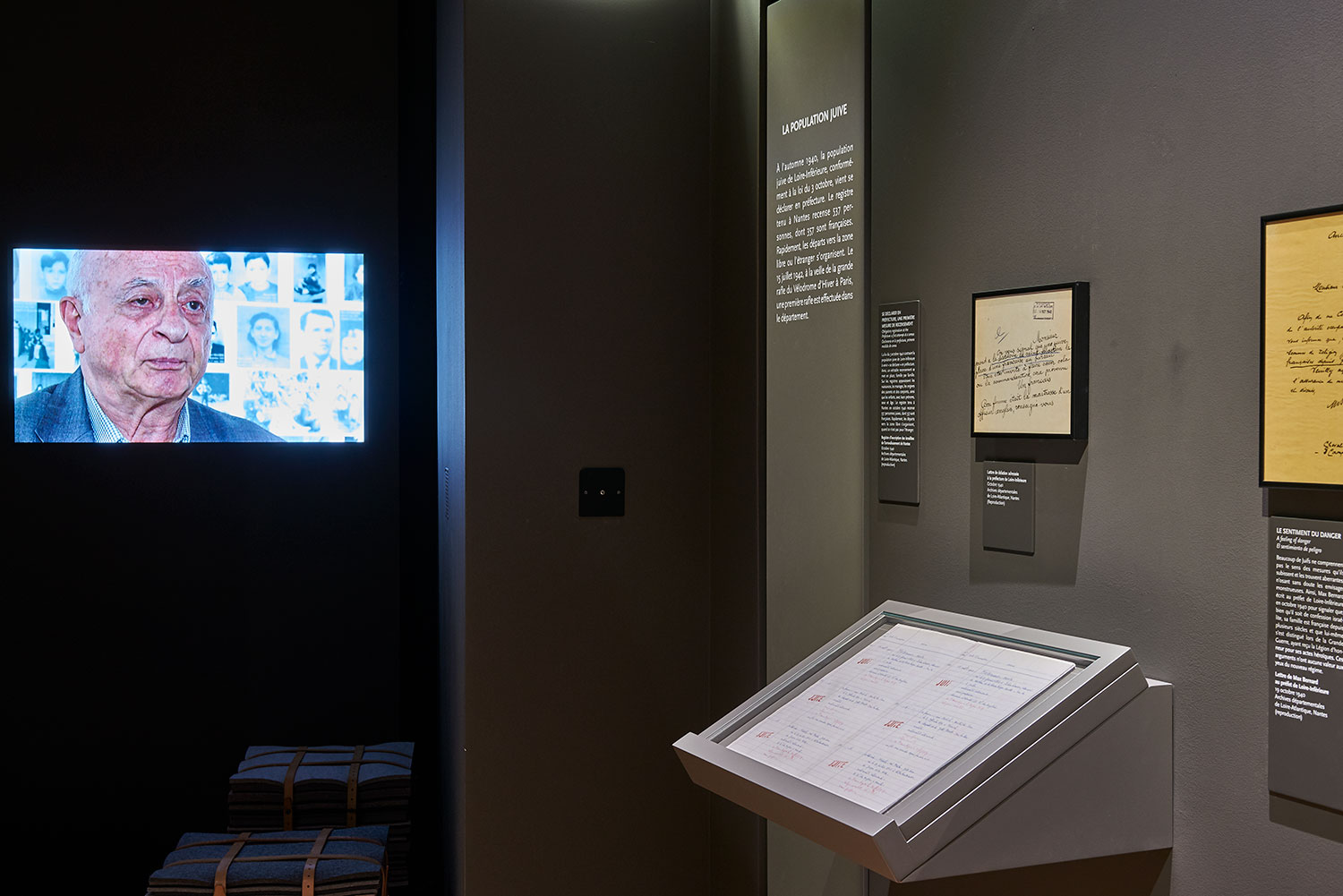

Dans le fond de la salle, des documents et un témoignage exceptionnel d’un survivant permet d’évoquer le sort réservé à la population juive dans le département.

Les livrets de l’exposition le juif et la France et le fascicule de propagande Le Chancre qui a rongé la France rappellent que le sentiment antisémite est répandu dans la population française.

À l’automne 1940, la population juive de Loire-Inférieure, conformément à ce qu’impose la loi du 3 octobre, vient se déclarer en préfecture. Dans le registre d’inscription de l’arrondissement de Nantes présenté sur le pupitre, 537 personnes sont recensées.

Exposées au-dessus du pupitre, une lettre de délation, et à droite les lettres adressées par Max Bernard et Marthe Rosenthal au préfet de Loire-inférieure montrent que les mesures prises à l’encontre de la population juive éveillent de l’inquiétude.

La solution finale, qui prévoit l’extermination complète de la population juive d’Europe, est définie le 20 janvier 1942, à la conférence de Wannsee. Les départs vers la zone libre ou l’étranger s’organisent. Le 29 mai, le port obligatoire de l’étoile jaune est instauré. Le 15 juillet, à la veille de la grande rafle du Vélodrome d’Hiver à Paris, une première rafle est effectuée dans le département de Loire-Inférieure. Elle est menée par la police allemande et les gendarmes français.

Simon Kravetz âgé de 16 ans est arrêté dans la salle de cours de son lycée. Sur la photo de classe présentée, Simon est au 3e rang, le 3e à partir de la gauche… Déporté à Auschwitz avec ses parents, il y trouve la mort. Victor Pérahia est arrêté avec ses parents à Saint Nazaire. Il a 9 ans. Il témoigne dans le film d’une durée de 7 min présenté dans la petite alcôve derrière vous.

Au total, 98 personnes sont arrêtées lors de la première rafle : 28 dans l’arrondissement de Nantes, 4 dans celui de Châteaubriant et 66 dans l’arrondissement de Saint-Nazaire. Regroupées à Angers, les personnes arrêtées quittent le territoire français, le 20 juillet 1942, pour Auschwitz, par le convoi numéro 8. Près de la photo de classe de Simon Kravetz sont présentées deux listes recensent les noms des personnes juives arrêtées à Nantes et Saint-Nazaire les 15 et 16 juillet 1942. Une seconde rafle est organisée en octobre de la même année puis une troisième en janvier 1944. Au total, 236 personnes juives sont déportées de Loire-Inférieure entre 1942 et 1944. Dans la lettre adressée au directeur régional du service national des statistiques exposée derrière vous, Georges Gaudart, préfet de Loire-Inférieure déclare je cite « il n’y a plus actuellement d’israélites en Loire-Inférieure ».

Si certains négociants et producteurs du département s’enrichissent considérablement durant l’Occupation, pour la population les temps sont particulièrement difficiles. Les privations sont nombreuses dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les deux dessins de Jules Grandjouan présentés au-dessus des vitrines montrent les files d’attentes interminables devant les magasins. Le rationnement est mis en place durant l’été 1940. Les premiers tickets de rationnement sont distribués à Nantes en octobre 1940.Les produits alimentaires sont concernés mais aussi les vêtements, les chaussures, le chauffage…

Dans une vitrine est exposée de la vaisselle de la marine allemande. Elle a été subtilisée en 1941 par Émile Cléro, chaudronnier-soudeur aux Chantiers de Bretagne alors affecté par les autorités allemandes au travail à bord des navires de la Kriegsmarine qui mouillent à Nantes. Ne pouvant plus acheter de vaisselle, il subtilise régulièrement fourchettes, couteaux et assiettes, avec lesquels peut ainsi manger sa famille. Ces vols répétés, témoignent des problèmes rencontrés par les habitants pour trouver ce qui leur est nécessaire. Toute la population a recours au système D.

Sur le mur opposé, le manteau exposé a été porté durant toute la Seconde Guerre mondiale par une Nantaise qui l’a réalisé dans une couverture militaire anglaise trouvée sur le site des verreries de Vertou.

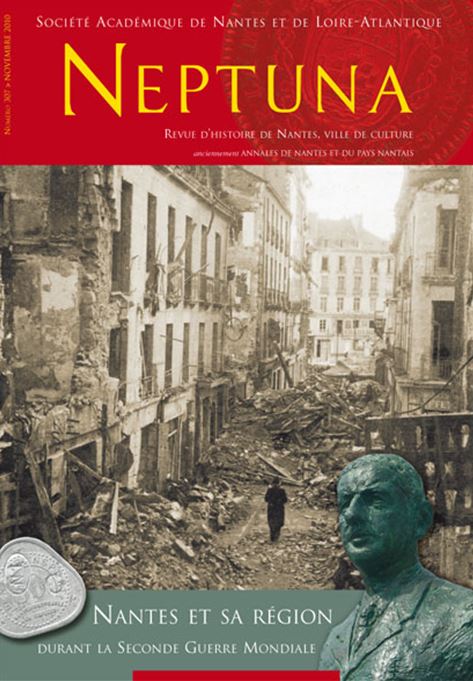

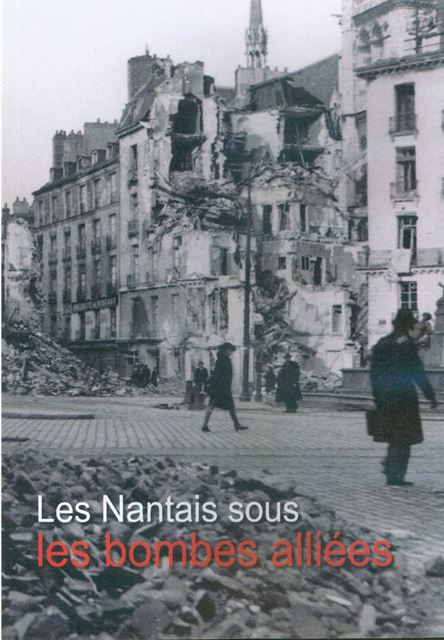

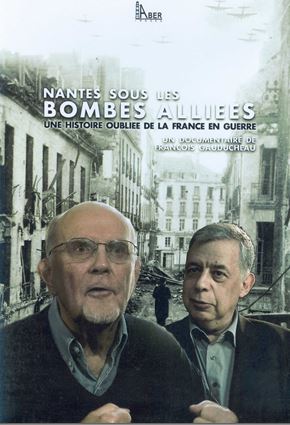

Les Nantais apprennent à vivre avec les raids aériens et les alertes. Les photographies et un film témoignent des nombreux bombardements alliés. Ces bombardements visent les ports, les usines et les voies de communication. À Nantes et à Saint-Nazaire, des chapelles ardentes accueillent les victimes : 1 890 ont à ce jour été dénombrées à Nantes et 479 à Saint-Nazaire. Derrière ces chiffres, le désespoir est immense.

Quelques documents photographiques évoquent la défense passive. Elle est composée de 2600 personnes, dont près de la moitié sont des volontaires. Ils construisent des abris antiaériens, informent la population sur la conduite à tenir en cas d’alerte, distribuent les moyens de protection indispensables contre les gaz toxiques et les bombes incendiaires ; ils aident aussi au dégagement des corps ensevelis après les bombardements et déminent. 26 d’entre eux perdront la vie dans le cadre de leurs interventions.

Depuis le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944, les Nantais retiennent leur souffle. Le départ des Allemands de Nantes se fait dans une certaine urgence le 12 août. Depuis le 25 juin, le Conseil départemental de libération a décidé la création de six bataillons FFI. Nantes est doté du 5e bataillon, qui contribue à faire entrer les Alliés dans la ville. Mais l’ensemble du territoire national n’est pas libéré. Il faut attendre la reddition du 8 mai 1945, et surtout l’évacuation des troupes allemandes, à partir du 11 mai, pour que la population nazairienne soit enfin libérée. Drapeau, panneau, insigne exposés sont fabriqués artisanalement par la population pour fêter la libération.

L’épuration en Loire-Inférieure est relativement faible, même si les recours, enquêtes et procédures sont nombreux. Le 1er janvier 1946, 1 548 personnes sont incarcérées dans le département, dont 1 342 pour motif politique. Seules 472 sont jugées l’année suivante. Soixante peines capitales sont prononcées, dont 41 par contumace. Dans la salle 30 intitulée la Métropole d’aujourd’hui, des extraits des actualités rendent compte de grands événements et changements survenus à Nantes depuis 1945.

Parmi les événements politiques évoqués : en 1945, le Général De Gaulle distingue Nantes comme ville Compagnon de la libération, en 1956, la région des Pays de la Loire est créée etc.

Contacts

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaiterions connaître vos réactions et suggestions sur ce dossier enseignant.

Contacter rencontres.pedagogiques@chateaunantes.fr

© Château des ducs de Bretagne, musée d’histoire de Nantes, actualisé en septembre 2022.

Dossier enseignant élaboré à partir de textes écrits par l’équipe de conservation.

Liens avec les programmes et propositions de parcours pour visites autonomes élaborées par les enseignants chargés de mission :

1er degré

Sylvie Chatelier, Véronique Julien, enseignantes

Jean-Pascal Susini, CPC, enseignante chargée de mission.

2e degré

Nicolas François, professeur d’histoire géographie, enseignant chargé de mission collège.

Élodie Isoard, professeur d’histoire géographie,

Beatrice Corbel, professeur d’histoire géographie, enseignant chargé de mission lycée

Stanislas Guillet, professeur d’histoire géographie lettres, enseignant chargé de mission lycée pro.

Dossier en ligne sur www.chateaunantes.fr/enseignants

Coordination : Laurence D’haene, chargée du développement et de la politique des publics.

Liens avec le programme

En Lycée Général

1er générale

Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le suicide de l’Europe » et la fin des empires européens

Chapitre 1 : « un embrasement mondial et ses grandes étapes »

Chapitre 2 : « les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre »

Chapitre 3 : « Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations démocratiques »

Terminale

Histoire-géographie tronc commun

Thème 1 : fragilités des démocraties, totalitarismes et seconde guerre mondiale (1929-1945)

Chapitre 3 : la Seconde Guerre Mondiale

En histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques – spécialité

Thème 2 : faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution

et surtout le thème 3 pour la première guerre mondiale

Thème 3 : histoire et mémoires

Axe 1 : Histoire et mémoires des conflits.

Jalon : Un débat historique et ses implications politiques : les causes de la Première Guerre mondiale.

En Lycée Professionnel

1ère BAC PRO :

Chapitre « De l’Etat français à la IVe République »

Le régime de Vichy et la Révolution Nationale

La collaboration

La responsabilité de l’Etat Français dans le génocide juif (aspects locaux)

La résistance

Webographie

Les deux guerres mondiales en Loire-Atlantique

Base de données des collections du Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes

Les objets et documents sur la 1er et 2nde Guerres Mondiales exposées sont disponibles en ligne avec leur texte de présentation et leur image.

www.chateaunantes.fr/le-musee/les-collections/Nantes Patrimonia

Nantes Patrimonia se donne pour ambition d’offrir un espace pérenne de découverte et d’échanges autour des patrimoines, dans leur richesse et leur diversité. Ce site de la Ville de Nantes géré au quotidien par la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie, en lien étroit avec les Archives de Nantes.

Des informations notamment sur l’espace urbain et lieu de mémoire : les Cinquante otages

Histoire 2 Guerres

Le portail ressources sur les Guerres en Loire-Atlantique

Portail web collaboratif qui a pour fonction de promouvoir et de faciliter l’accès aux ressources patrimoniales, documentaires et pédagogiques relatives aux deux guerres mondiales, conservées et réalisées par 17 institutions et associations du département de Loire-Atlantique.

Les Archives départementales de Loire-Atlantique

Les archives proposent aux établissements scolaires de la Loire-Atlantique des expositions itinérantes

(Liberté, je crie tes noms),des dossiers internet (l’engagement dans la Résistance, mémoire et bilan d’un conflit: le retour des déportés et la question de la justice au lendemain de la seconde guerre mondiale)

Archives Municipales de Nantes

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition « En guerres », le site des Archives municipales ouvrent la nouvelle rubrique « CORPUS ». Accès en ligne à de nombreux documents figurés, … et à plusieurs dossiers documentaires

Nantes pendant la Guerre 1914-1918

Le monument aux Morts cours Saint-André

« Hommage à nos héros », par le Phare de la Loire

Affiches de la guerre 1939-1945

Les bombardements de Nantes durant la seconde guerre mondiale

Chroniques de l’été 1944

Première Guerre Mondiale

Le portail officiel du centenaire de la Première Guerre mondiale

Edité par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, il propose des informations culturelles, scientifiques, pédagogiques et touristiques et offre des ressources à la fois pratiques et historiques dans le cadre de l’événement mémoriel. Il s’adresse à tous les publics, du passionné des enjeux de mémoires au spécialiste de 14-18 en passant par l’enseignant et l’amateur d’histoire.

www.centenaire.org/fr

CRID 14-18

Site du Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-1918. Association de chercheurs qui vise au progrès et à la diffusion des connaissances sur la Première Guerre mondiale. Il met à disposition des textes et des outils scientifiques et pédagogiques, et un dictionnaire des témoignages.

www.crid1418.org

Ministère des armées

Le site du Ministère de la défense propose des informations sur la thématique des conflits depuis le 19e siècle. Des actualités, des lieux de tourisme mémoriel, de nombreuses pistes bibliographiques, des photos à partager, etc.

www.defense.gouv.fr/memoire

1789-1939, L’histoire par l’image

Site édité par la Réunion des musées nationaux sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction des patrimoines) pour explorer l’Histoire de France à travers les collections des musées et les documents d’archives. Il comprend un dossier hors-série sur la Première Guerre mondiale. Un site particulièrement complet et agréable à consulter grâce aux nombreuses illustrations présentées, il est destiné à tous les curieux.

histoire-image.org/fr/hors-series/premiere-guerre-mondialeMusées

Historial de la Grande Guerre à Péronne

Montrer les soldats comme les civils, les prisonniers, les populations occupées, déplacées… L’approche anthropologique du musée de Péronne vise à montrer l’humanité en guerre, dans une guerre totale affectant la société dans son ensemble et invite chaque visiteur à s’interroger sur la notion de « conflit », à réfléchir sur le monde passé, présent et à venir.

www.historial.org

Musée de la Grande Guerre à Meaux

Un musée qui propose une vision nouvelle du premier conflit mondial [1914-1918 ], à travers une scénographie innovante illustrant les grandes mutations et bouleversements de la société qui en ont découlé. Un musée d’histoire et de société, pour découvrir des épreuves passées, mieux comprendre la société d’aujourd’hui et construire le monde de demain.

www.museedelagrandeguerre.euEnseigner la 1er Guerre Mondiale

Educasources

Sélection de ressources numériques en ligne pour les enseignants.

www.educasources.education.fr

Lumni enseignement

Lumni enseignement rassemble 3400 ressources pédagogiques fournies par tous les acteurs de l’audiovisuel public.

enseignants.lumni.fr

La fabrique de l’Histoire

Emission radiophonique : La fabrique de l’histoire sur France-Culture

« Guerre et société » le 17 janvier 2013

Invités : Nicolas Offesnstad et Stéphane Audoin-rouzeau

Écrire l’histoire de la Première Guerre Mondiale aujourd’hui

Revue Labyrinthe

Revue Labyrinthe en ligne : fondée en 1998, la revue souhaite être un lieu de recherche et d’expérimentation dans le domaine des savoirs littéraires, philosophiques, historiques et sociaux. Elle est ouverte à tous les chercheurs et s’efforce en particulier d’accueillir autant de premières publications qu’il est possible.

Élise Julien, « À propos de l’historiographie française de la première guerre mondiale », Labyrinthe [En ligne], 18 | 2004 (2), mis en ligne le 24 juin 2008, consulté le 13 février 2013.

Revue Historique des Armées

Revue Historique des Armées : revue d’histoire du Ministère de la Défense ainsi qu’outil de communication du Service historique de la Défense (SHD). Fondée en 1945, elle a été couronnée en 1954 par l’Académie française et, en 1981, par l’Académie des sciences morales et politiques. Trimestriel.

Jean-Jacques Becker, « L’évolution de l’historiographie de la Première Guerre mondiale », Revue historique des armées, 242 | 2006, [En ligne], mis en ligne le 01 octobre 2009.

La vie des idées

La revue La vie des idées : souhaite rendre compte de la vie des idées, en France et à l’étranger. Coopérative intellectuelle rattachée à l’Institut du Monde Contemporain (Collège de France) et dirigée par Pierre Rosanvallon, elle rassemble près de mille contributeurs et participe à la diffusion générale des connaissances.

Jean-Yves Le Naour. – « Le champ de bataille des historiens ».

Texte paru dans laviedesidees.fr, le 10 novembre 2008.

Stéphane Audoin-Rouzeau, « Controverse ou polémique ? »,

Texte paru dans laviedesidees.fr, le 5 février 2009. ISSN : 2105-3030.

Seconde Guerre Mondiale

L’INA Institut national de l'audiovisuel

De nombreuses images et documents audio sur la thématique de la Seconde Guerre Mondiale.

www.ina.fr/recherche/search?search=histoire+2e+Guerre+MondialeL’Histoire par l’image

Site édité par la Réunion des musées nationaux sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction des patrimoines) pour explorer l’Histoire de France à travers les collections des musées et les documents d’archives. Il comprend un dossier hors-série sur la Première Guerre mondiale. Un site particulièrement complet et agréable à consulter grâce aux nombreuses illustrations présentées, il est destiné à tous les curieux.

De nombreux dossiers sur la thématique de la Seconde Guerre Mondiale dont :

L’Occupation en symbole

La collaboration par le travail

Le baiser de la libération

Musées

Mémorial de Caen – Caen

Le Mémorial de Caen expose l’histoire du XXe siècle. Elle démarre à Sarajevo en 1914 avec l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et s’achève en 1989, à Berlin, avec la « chute du Mur ».

Son site internet met à disposition de nombreuses ressources pédagogiques dont des témoignages de déportés, des visites virtuelles, cahiers pédagogiques, etc.

Musée de la résistance nationale – Champigny

Présente de manière synthétique une histoire de la résistance et des thèmes s’y rapportant. Des dossiers thématiques (le 11 novembre 1940, imprimeurs clandestins, Le journal et le mouvement Défense de la France), des documents d’aide à la visite etc…

www.musee-resistance.com

Centre d’Histoire de la Résistance et de la déportation CHRD – Lyon

Installé symboliquement dans les murs de l’ancienne École de santé militaire occupée par la Gestapo entre 1943 et 1944, le CHRD est un musée au service de l’Histoire et de la Mémoire.

Sur son site, outre la présentation du musée et de ses réserves, il offre de nombreuses ressources pédagogiques : extraits de témoignage, fiches thématiques, biographies…

Musée de la résistance – Châteaubriant

Un musée implanté près du site où furent fusillés 27 otages le 22 octobre 1en représailles de la mort du Feldkommandant de Nantes deux jours plus tôt.

Le musée porte sur :

– Les 50 Otages et notamment les 27 de Châteaubriant- Les Camps d’internement sous Vichy, à commencer par Choisel, Moisdon, Compiègne, Voves, Rouillé, Aincourt- La Résistance en Loire-Inférieure. Son site internet comprend notamment des articles relatifs à l’internement, la lettre du jeune fusillé Guy Moquet et celle de Léon Jost

Ecomusée de Saint-Nazaire

Le site web Saint-Nazaire Patrimoine est entièrement dédié au partage et à la valorisation du patrimoine muséal et culturel de la ville de Saint-Nazaire. Adressé à tous, curieux, amateurs ou initiés, il place les collections et les fonds patrimoniaux de l’Écomusée de Saint-Nazaire en son cœur : exposition photographique sur le débarquement américain de 1917…De nombreuses ressources notamment sur la base sous-marine qui permet de découvrir la Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire et l’architecture monumentale de la base sont mises à la disposition. Il existe également un portail des collections.

www.saint-nazaire-musees.com

Mémorial de la Shoah – Paris

Musée consacré à l’histoire juive durant la Seconde Guerre mondiale dont l’axe central est l’enseignement de la Shoah.

Enseigner l’histoire de la Shoah

Activités dans la classe, lieux de mémoire à visiter, outils et ressources, formations

Mémorial de la Shoah – Drancy

Complémentaire du Mémorial de la Shoah de Paris, il se veut un lieu de médiation entre le site de l’ancien camp d’internement et les visiteurs.

Une partie du site du Mémorial de la Shoah lui est dédié. L’ensemble des actions de sensibilisation à destination des scolaires y sont notamment présentées

Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin

Pour le 5e anniversaire de la Libération de Paris, le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin a ouvert ses portes dans son nouveau site place Denfert-Rochereau. Il s’attache à présenter une page de l’histoire de France au travers du parcours de deux hommes très différents, Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque. Leur objectif commun ? La libération de la France dont la Libération de Paris est le symbole le plus fort.

www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/

Maison d’Izieu

Lieu d’histoire et de mémoire le mémorial de la Maison d’Izieu perpétue le souvenir des enfants et des adultes juifs qui y avaient trouvé refuge de mai 1943 à la rafle du 6 avril 1944. Le site internet du mémorial regorge d’informations sur l’histoire du lieu et de ses habitants durant la seconde guerre mondiale, les crimes contre l’humanité et le jugement de Klaus Barbie, le mémorial lui-même et les différentes actions qui y sont menées…

www.memorializieu.eu/spip.php?sommaire.html&lang=fr

Site-Mémorial du Camp des Milles

Sur ce site furent internées entre 1939 et 1942, plus de 10 000 personnes. Réfugiée en France, la plupart fuyait le totalitarisme, le fanatisme et les persécutions en Europe.

Son action éducative et culturelle est destinée à renforcer la vigilance et la responsabilité des citoyens face au racisme, à l’antisémitisme et à tous les fanatismes.

Enseigner la 2e Guerre Mondiale

Educasources

Sélection de ressources numériques en ligne pour les enseignants.

www.educasources.education.fr

Lumni enseignement

Lumni enseignement rassemble 3400 ressources pédagogiques fournies par tous les acteurs de l’audiovisuel public.

enseignants.lumni.fr/Bibliographie

— Bibliographie 1re guerre mondiale

Publications du château

En Guerres 1914-1938 / 1939-1945 Nantes & Saint-Nazaire

Krystel Gualdé. Éditions du Château des ducs de Bretagne, 2013, 288 p.

Traumatismes majeurs, Première et Deuxième guerre mondiale constituent les marqueurs du XXe siècle. À l’heure des commémorations du centenaire de la Grande Guerre et du soixante-dixième anniversaire des bombardements de 1943, l’ouvrage raconte, à travers ces deux conflits fondamentalement différents, ce que la guerre est aux civils. Les objets qui ont traversé le siècle jusqu’à nous en témoignent : artisanat des tranchées, photographies du front et de l’arrière, correspondances de poilus, puis objets évoquant la présence de l’occupant, la Résistance, la collaboration, les bombardements… chacun contient un morceau de guerre – autant d’histoires d’hommes et de femmes, qui nous disent la séparation, la peur, le deuil, l’incompréhension, le courage, la solidarité, l’exemplarité, la lâcheté, l’abandon, la trahison… À la fois singuliers et emblématiques, plus forts que des discours, ils dressent un tableau contrasté et terriblement humain de ce que vécurent alors au quotidien Nantais et Nazairiens.

Catalogue de l’exposition de 2013 au Château des ducs de Bretagne.

Jean-Emile Laboureur, Images de la Grande Guerre

Marine Branland, Gaëlle David. Éditions du Château des ducs de Bretagne, 2015, 128 p.

Artiste prolifique, peintre et graveur talentueux apprécié de ses pairs, Jean-Émile Laboureur côtoie dans le Paris bouillonnant des premières décennies du XXe siècle Guillaume Apollinaire, Raoul Dufy ou Marie Laurencin… La Grande Guerre, qui l’a mené du front d’Artois à Saint-Nazaire, constitue un moment clé de son évolution. Dessins et gravures permettent de saisir en mouvement l’activité créatrice de celui auquel de grand écrivains de l’entre-deux-guerres feront appel pour illustrer leurs ouvrages.

Catalogue de l’exposition de 2015 au Château des ducs de Bretagne.

À l’école de la guerre

Réjane Burki, Véronique Guitton, Delphine Gillardin,. Éditions du Château des ducs de Bretagne, 2014, 127p.

Loin du front, les écoliers nantais n’échappent pas aux échos de la Grande Guerre, bien au contraire. Dans cette ville de l’arrière, ils sont quotidiennement confrontés à la souffrance – mutilés soignés dans les hôpitaux militaires et croisés dans la rue ; réfugiés affluant des régions envahies, traumatisés ; familles endeuillées.

À l’unisson de l’état d’esprit qui anime la nation tout entière, l’école attise dans les jeunes esprits la flamme du patriotisme, enseignant aux enfants la géographie des combats, leur proposant dictées, rédactions, dessins sur le thème de la guerre, les associant au comptage des morts… Leurs petites mains confectionnent charpie et chaussettes destinées aux poilus. La cour de récréation devient le terrain des jeux guerriers.

Un fonds unique de rapports produits tout au long de la guerre par les instituteurs, illustrés de travaux d’écoliers, témoigne de l’ampleur du conditionnement des jeunes élèves, éduqués dans l’amour de la patrie et fiers de participer à l’oeuvre de solidarité nationale.

Catalogue de l’exposition de 2014 au Château des ducs de Bretagne.

Nantes et Saint-Nazaire en guerre

Saint Nazaire, les Américains et la guerre totale (1917-1919)

Erwan Le Gall, Codex, Les Clionautes, 2018, 268p.

Cette étude se penche sur l’impact de l’arrivée des troupes américaines à Saint-Nazaire en 1917, leurs forces et faiblesses, les intéractions avec la population.

Cahiers de l'académie de Bretagne 2017 : 1917 l'heure américaine

Nantes, Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, 2017.

Ouvrage collectif consacré à l’année 1917 : l’arrivée des troupes américaines à Saint-Nazaire, le Croisic, les lettres de guerre de Jacques Vaché.

Images des Américains dans la Grande Guerre : de la Bretagne au front de l'Ouest

Gilbert Nicolas, Eric Joret, Jean-Marie kowalski, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 242p.

Associant des clichés de fonds publics et privés américains et de collections françaises, ce livre illustre la présence américaine en France pendant la première guerre mondiale. Évoquant l’arrivée des Boys dans les ports de la Bretagne, leur préparation à la guerre, puis leur participation aux combats sur mer ou sur terre, l’ouvrage s’inscrit dans la double perspective de l’histoire nationale et régionale. La guerre voit la professionnalisation des photographes mais aussi, grâce à des appareils portatifs tel que le Vest Pocket Kodak, la multiplication des photographies d’amateurs.

Place Publique n°63 : juin 1917, les Américains à Saint-Nazaire

Juillet-Août 2017

De la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, une analyse de l’influence qu’ont eue les soldats américains sur les villes de Saint-Nazaire et de Nantes.

Place Publique n°43 : 14-18 Nantes et Saint-Nazaire dans la guerre

Janvier-Février 2014

Le dossier de ce numéro est consacré aux spécificités locales de la Première guerre mondiale ainsi qu’à sa mémoire. Un abécédaire des mots de 14-18 en pays nantais et nazairien.

Le cauchemar de Maurice Digo : combattant nantais de la grande guerre

Yves Jaouen, Haute-Goulaine, Opéra, 2014, 103p.

De 1914 à 1918 le jeune soldat nantais Maurice Digo est sur les champs de bataille de la première guerre mondiale. Jeune architecte dans le civil, il va consigner dans des carnets, ce qu’il vit au quotidien en illustrant ses propos de nombreux croquis (78 au total). Il survit au conflit. Son épouse met de côté les carnets qu’il retrouve dix ans après la guerre. En1928-1929 il décide de les retranscrire. C’est à partir de cette copie, aujourd’hui conservée aux archives municipales de Nantes, qu’Yves Jaouen a tiré son ouvrage. Il souhaite montrer comment le jeune homme est passé d’une guerre acceptée à une guerre rejetée et expliquer son souhait de témoigner de l’horreur vécue au quotidien malgré les lourdes sanctions encourues en cas de prise, lors des fouilles militaires, de ses écrits forcément violents et contestataires.

1914, les nantais en guerre : stupeur, patriotisme, deuil

Yves Jaouen, Haute-Goulaine, Opéra, 2014, 118p.

La vision de la guerre à travers les yeux des nantais (soldats, civils, enfants) durant les premiers mois du conflit. D’abord envisagé comme un conflit de courte durée, ce dernier va s’enliser et générer peu à peu le passage d’un sentiment de peur puis de patriotisme à celui de l’angoisse et de la colère.

La crise de juin 1917 : les trains de permissionnaires dans les gares de Nantes et de la Loire inférieure

Yves Jaouen, Haute-Goulaine, Opéra, 2014, 88p.

Des mouvements de protestation ont lieu dans les gares de Loire-Atlantique au passage des trains de permissionnaires en juin 1917.

Une colère due au désespoir engendré dans les rangs par le désastre du Chemin des Dames et chez les femmes du fait d’un travail éprouvant dans les usines d’armement et de conditions de vie dégradées.

La Grande guerre des écoles publiques nantaises : 1914-1919

Yves Jaouen, Haute-Goulaine, Opéra, 2014, 284p.

A partir des rapports des directrices et directeurs des écoles publiques nantaises durant 1914-1918, l’auteur dresse un tableau de l’évolution du rôle et de l’usage de ces établissements pendant cette période : équipement et casernement des militaires, hôpital de l’arrière, soutien moral et participation à l’effort de guerre, … Une école désorganisée, éloignée de ses missions, qui voit la lassitude des élèves et des parents croître et la désertion des enfants pour l’usine gagner peu à peu du terrain.

Les Bretons et la Grande Guerre : images et histoire

Didier Guyvarc’h, Yann Legadec, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 200p.

Etude régionale de la Grande Guerre dans l’histoire de la Bretagne basée sur l’étude d’un ensemble de 200 images (affiches, dessins, photographies, cartes postales, manchettes de journaux). Cet ouvrage richement illustré explique comment ce conflit a modifié les rapports de bretons à l’Etat, à la République, à la France, à la langue, aux femmes, à l’espace et aux traditions. Une grande place de l’ouvrage est consacré à l’étude des multiples mémoires de la Première Guerre mondiale et à leurs enjeux jusqu’ à nos jours.

L'Ouest dans la Grande Guerre

Jean-François Ercksen, Ouest-France, Hors-Série, 2008, 123 p.

Une présentation chronologique très illustrée de la Première Guerre mondiale dans l’Ouest de la France. Répondant à l’appel d’Ouest-France, 2 000 familles de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire ont accepté de confier leurs souvenirs de famille ainsi présentés dans cette publication.

Écrits de nantais

Lettres de guerre : 1914-1918

Jacques Vaché, Paris, Gallimard, 2018, 470p.

L’édition intégrale de la correspondance de guerre de Jacques Vaché propose 158 lettres. L’écrivain et dessinateur nantais proche d’André Breton est mobilisé en 1914. Pacifiste et anarchique, il tient une correspondance avec sa famille, ses amis du groupe de Nantes, sa marraine de guerre et ses amis surréalites.

Un prêtre missionnaire dans la Grande Guerre : 1914-1919

Omer Denis, Allain Bernède, Denise Bernède, Saint-Cloud, Soteca, 2011, 395p.

Mobilisé à Nantes en août 1914 comme secrétaire dans une ambulance de campagne, le vendéen Omer Denis devient rapidement aumônier bénévole auprès des blessés. A travers l’humour et les anecdotes, il décrit la vie quotidienne sur le front de la Première Guerre mondiale.

Un dernier tour en ville : un nantais, de la Belle époque aux cinquantes otages : Léon Jost

Léon Jost, Thonon-les-bains, ed. de l’Albaron, 1991, 302p.

Mémoires du nantais Léon Jost, ancien combattant de 14-18, arrêté par les nazis pour ses activités dans la Résistance et exécuté en octobre 1941. Ces mémoires ont été rédigés entre le 21 mai et le 14 juillet 1941, veille de son procès : il y témoigne de sa vie nantaise d’enfant à adulte.

Ouvrages généralistes

Les grandes guerres : 1914-1945

Nicolas Beaupré, Paris, Gallimard, 2019, 1382p.

Ce document retrace l’histoire des deux conflits mondiaux, évoquant la démographie, les institutions, la culture. Il décrit également quelques sources historiques et les débats engendrés par cette période.

Les Français de la Belle Époque

Antoine Prost, Paris, Gallimard, 2019, 383p.

Portrait de la société francaise au moment où éclate la Première Guerre mondiale.

La Grande Guerre des civils, 1914-1919

Eric Alary, Paris, Perrin, 2018, 472p.

Etude consacrée aux civils qui ont vécu la Première guerre mondiale à l’arrière. Cela concerne ceux qui ne peuvent être appelés sous les drapeaux, les femmes, enfants, jeunes et personnes âgées, les réfugiés, les prisonniers de guerre, les blessés, les permissionnaires, etc.

Les dessins d’écoliers de Nantes y sont présentés.

Combats de femmes : 1914-1918

Evelyne Morin-Rotureau, Paris, Autrement, 2014, 281p.

Etude de l’impact de la Première Guerre mondiale sur la condition féminine. Les contributeurs proposent une typologie des rapports entre hommes et femmes à travers les parcours d’ouvrières, d’épouses, de veuves, de fiancées, de mères, de prostituées, de militantes et d’intellectuelles.

Dictionnaire de la Grande Guerre

Jean-Yves Le Naour, Paris, Larousse, 2014, 495 p.

La première partie de l’ouvrage répond à des questions clés concernant la Première Guerre mondiale. S’en suit une chronologie explicative pour comprendre l’évolution des évènements. Enfin, en troisième partie, un dictionnaire avec 250 notices traitant de tous les aspects de la guerre (les acteurs, les batailles, et aussi le bruit, les superstitions…).

Cuisine de guerre : recettes donnant du 150% d'économie d'après de sérieuses expériences

Auguste Jotterand, Genève, Héros-Limite, 2012, 38p.

Parus en 1917, ces conseils devaient permettre d’économiser sur la viande et autres produits tout en mangeant une nourriture saine en coupant les oignons le plus finement possible, en troquant le beurre pour de la graisse ou encore grâce à une recette de conserve d’œufs.

Oubliés de la Grande Guerre : Humanitaire et culture de guerre, 1914-1918 : populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre

Annette Becker, Paris, Pluriel, 2012, 395p.

La Grande Guerre est le premier conflit déshumanisé, où sont initiées des politiques humanitaires, qui portent déjà en elles les limites et les contradictions de leurs interventions. Cet essai retrace les souffrances éprouvées par les populations civiles ainsi que les interventions humanitaires qui cherchèrent à les protéger.

Sexes, genre et guerres : France, 1914-1945

Luc Capdevila, François Rouquet, Fabrice Virgili, Danièle Voldman, paris, Payot, 2010, 382p.

Analyse les relations entre les hommes et les femmes à la lumière des deux conflits mondiaux du 20e siècle. Pour ces générations, les guerres, moments d’extrêmes contraintes, ont aussi offert des espaces de liberté, de transgression et des possibilités de vivre autrement. Cet essai montre que la place de l’un et l’autre sexe s’est transformée laissant son empreinte dans les structures actuelles.

Les jours de guerre : la vie des Français au jour le jour 1914 -1918

Yves Pourcher, Paris, Hachette, 2008, 546p.

L’auteur, ethnologue, s’est attaché à écrire une autre histoire de la Première Guerre mondiale en France, celle des régions, celle des anonymes qui sont loin du front et celle des jours interminables où l’on attend la paix tout en craignant la guerre.

Documentaires jeunesse

Les poilus étaient-ils tous barbus ? la Première Guerre mondiale en 50 questions

Sophie Lamoureux, Paris, Librio, 2019, 103p.

Cinquante questions sérieuses, drôles ou insolites pour tout savoir sur la Première Guerre mondiale : son origine, les poilus, la Grosse Bertha, le soldat inconnu, la vie dans les tranchées, etc. Avec un quiz en fin d’ouvrage.

A partir de 9 ans.

Première Guerre mondiale : frise chronologique

Quelle Histoire, Paris, 2019.

Frise chronologique de l’histoire de la Grande Guerre avec, au verso, les événements et les personnages marquants.

La guerre en mille morceaux ou Le petit musée du soldat Machin

Alain Serres et Zaü, Paris, Rue du Monde, 2018, 96p.

Pour découvrir une quarantaine d’objets datant de la Première Guerre mondiale et présentés à la façon d’une collection de musée à travers une histoire : une lanterne pliable des tranchées, une balle porte-plume, des soldats de bois brisés, une affiche de mobilisation, etc.

A partir de 9 ans.

L’histoire de France en BD. La Première Guerre mondiale

Dominique Joly et Bruno Heitz, Bruxelles, Casterman, 2018, 47p.

Histoire de la Première Guerre mondiale, de l’attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, au traité de Versailles, le 28 juin 1919. La bande dessinée est accompagnée d’une partie documentaire, de jeux et d’une chronologie illustrée.

A partir de 8 ans.

La Première Guerre mondiale : 1914-1918

Sandrine Mirza, Toulouse, Milan jeunesse, 2018, 123p.

La Première Guerre mondiale racontée de façon chronologique puis selon trois grandes thématiques : combattre, vivre au front et vivre à l’arrière. Sont abordés des sujets variés tels que les forces humaines, les tranchées, les uniformes français, les corvées, l’argot des poilus ou encore les hôpitaux. Avec une double page interactive en fin de chaque chapitre.

La Première Guerre mondiale

Philippe Brochard, Paris Ecole des loisirs, 2018, 38p.

Une histoire de la Première Guerre mondiale qui répond à des questions sur la vie dans les tranchées, l’entrée en guerre des Etats-Unis ou encore le rôle de certaines personnes dans le déroulement de la guerre.

A partir de 7 ans.

La Première Guerre mondiale

Jean-Michel Billiou, Paris, Nathan jeunesse, 2018, 31p.

Des questions-réponses pour mieux comprendre le premier conflit mondial, ses dates clés et ses personnages marquants.

A partir de 7 ans.

La véritable histoire de Jean-Corentin Carré, jeune soldats de la guerre 14-18

Sophie Crépon, Montrouge, Bayard Jeunesse, 2018, 51p.

Le journal intime du plus jeune soldat de la Première Guerre mondiale qui, mentant sur son âge, est engagé volontaire dès 15 ans. Le Breton patriote originaire de Le Faouët est envoyé sur le front en Champagne. Avec des pages d’informations documentaires sur le conflit.

A partir de 8 ans

Parle-moi... de la Première Guerre mondiale

Isabelle Bournier, Emmanuel Chaunu, Rennes, Ouest-France, 2014, 18p.

Document pédagogique du Mémorial de Caen richement illustré de documents d’époque accompagnés d’un texte simple permet de comprendre les rouages et les faits de la Grande Guerre.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

50 clés pour comprendre la grande guerre : 1914-1918

David Humaine, Paris, Flammarion, 2014, 127p.

Cinquante double-pages centrées chacunes sur une thématique (les tranchées, l’année 1917, le rôle des femmes, …) pour dresser un panorama complet de la Première guerre mondiale et livrer l’essentiel de ce qui est à retenir sur le conflit.

A partir de 13 ans.

Carnets 14-18 : quatre histoires de France et d'Allemagne

Alexander Hogh, Jörg Mailliet, Nicolas Beaupré, Paris, Le buveur d’encre, 2014, 107p.

L’histoire de la Première Guerre mondiale (sur le front et à l’arrière) à travers les témoignages de deux jeunes Français et deux jeunes Allemands. Le récit est authentique et construit à partir des carnets et mémoires des protagonistes. Il se présente sous la forme d’une bande dessinée et est complété par un dossier documentaire (informations biographiques, photographies mises à disposition par les familles, documents et images d’époque). Un glossaire est proposé en fin d’ouvrage.

A partir de 11 ans.

Des hommes dans la grande guerre

Isabelle Bournier, Tardi, Bruxelles, Casterman, 2008, 60 p.

Les dessins de Tardi ainsi que des archives d’époque, viennent illustrer le propos de la directrice culturelle et pédagogique du Mémorial de Caen. Les thématiques sont incontournables mais présentées sous l’aspect humain : une guerre inévitable ?, la guerre des tranchées, mourir au front, vivre à l’arrière, gagner la guerre à l’usine, témoigner de l’horreur, garder la mémoire, … Beaucoup de « pavés » bonus dans les double pages pour apporter du vocabulaire, des témoignages, des chiffres, des représentations d’objets qui font sens.

A partir de 9 ans.

La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils

Antoine Prost, Paris, Seuil, 2005, 96p.

Ce texte s’emploie à expliquer la Grande Guerre aux enfants : ce qu’est une tranchée, un poilu, comment fonctionnait l’économie pendant la guerre, pourquoi les Etats-Unis sont entrés dans la guerre en 1917, etc.

A partir de 8 ans.

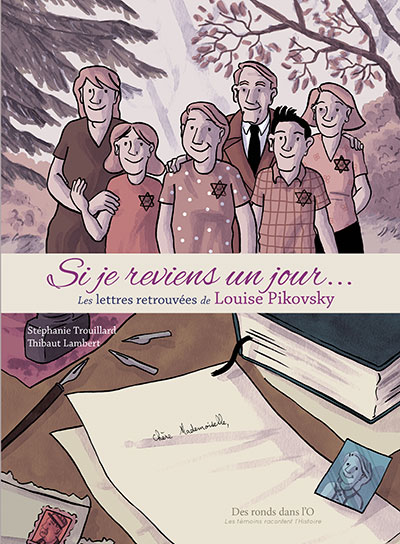

Fictions jeunesse

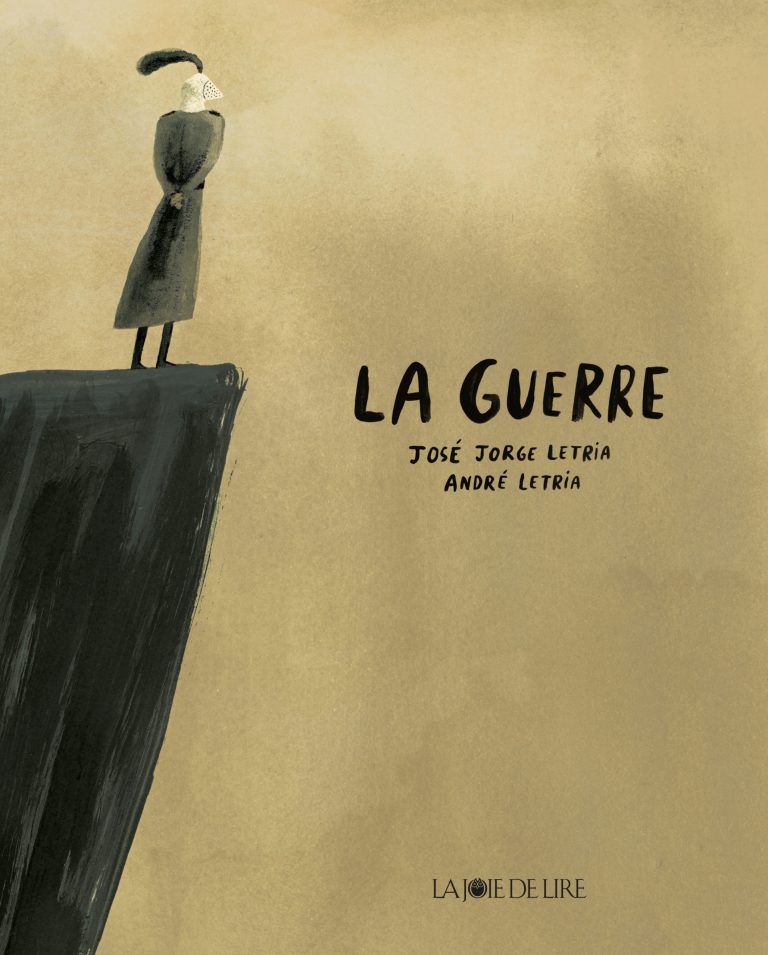

La guerre

José Jorge Letria et André Letria, La joie de lire, 2020, 64p.

A partir de 8 ans.

Album

Album tout public, sombre mais utile pour rappeler que la guerre, de tout temps, n’apporte que douleur, ruine et désolation.

Jeux de vilains

Patrice Quélard, Cozes, Beurre salé, 2018, 67p.

A partir de 9 ans.

Roman

Au mois d’août 1914, Paul, chauffeur de clous aux chantiers navals de Saint-Nazaire, doit partir au front. Il laisse derrière lui sa femme, Jeanne, et son fils de 5 ans, Adrien, à qui il ne sait comment expliquer la guerre. Pour ne pas inquiéter l’enfant, Paul prétend alors qu’il s’agit d’un jeu. Mais à mesure que le conflit gagne en horreur, le mensonge s’avère de plus en plus difficile à tenir.

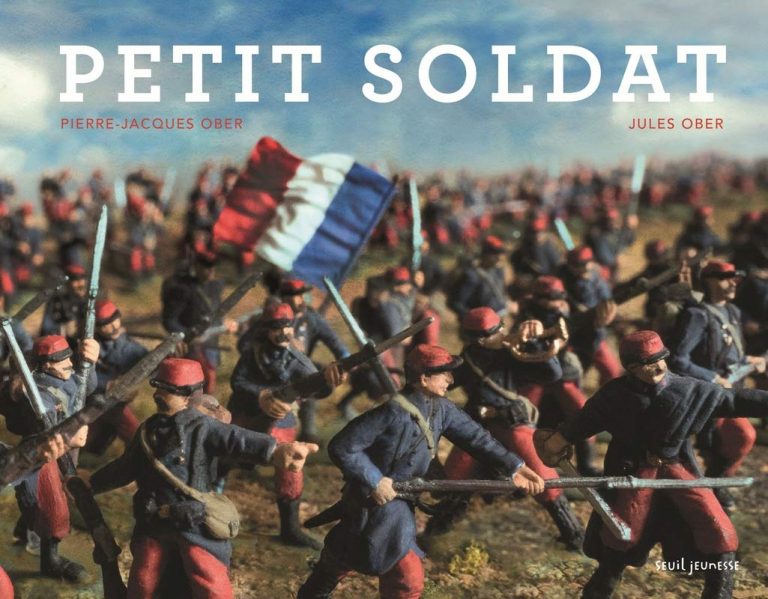

Petit soldat

Pierre-Jacques Ober et Julie Ober, Paris, Seuil jeunesse, 2018, 95p.

A partir de 9 ans.

Album

Récit raconté par le biais de petits soldats de plomb. A la fin de l’année 1914, Pierre, un soldat français considéré comme déserteur, attend d’être fusillé. L’ouvrage a obtenu le prix Sorcières des libraires jeunesse en 2019.

Poilus : 10 récits d’animaux pendant la Grande Guerre

Ouvrage collectif, Paris, Thierry Magnier, 2018, 170p.

A partir de 14 ans.

Nouvelles

10 nouvelles qui font des animaux et de leur rôle durant la Première Guerre mondiale un objet littéraire. Le moustique, le rat, le renard, le chien entre autres servent de révélateurs des sentiments des hommes.

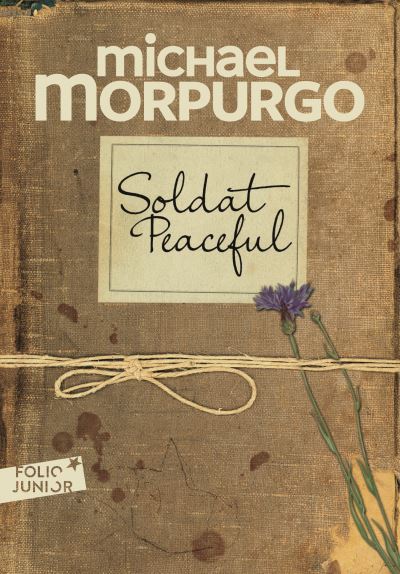

Soldat Peaceful

Michael Morpurgo, Paris, Gallimard Jeunesse, 2018, 218p.

A partir de 11 ans.

Roman

Ce roman aux nombreux prix littéraires raconte l’histoire de Thomas Peaceful, 17 ans, qui participe à la Première Guerre mondiale avec son frère Charlie. La dernière nuit avant le départ, il pense à lui, à sa famille et à leur vie passée, modeste mais heureuse. Le sort de la famille est dramatiquement bouleversé par la guerre.

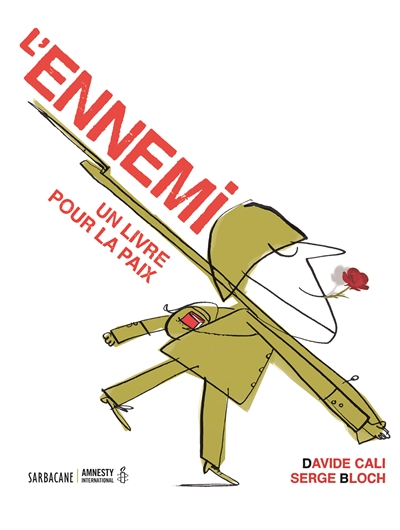

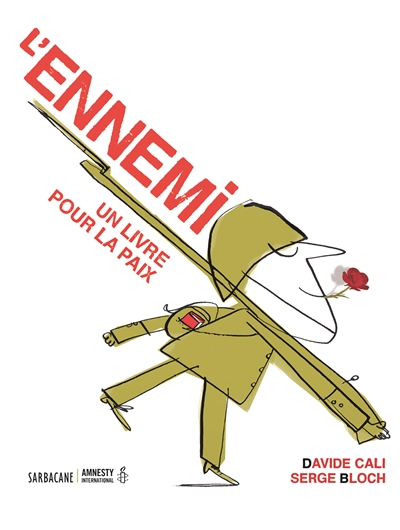

L’ennemi

Davide Cali (ill. Serge Bloch), Ed. Sabarcane, Amnesty international, Historial de la grande guerre, 2016, 64 p.

À partir de 6 ans.

Album

C’est la guerre. Deux soldats chacun au fond de leur trou. Deux ennemis. Quoique…

Un ouvrage pour réfléchir sur la notion de conflit et d’ennemi, aiguiser son sens critique et l’envie de découvrir l’autre au-delà des « on-dit ». Un travail tout en délicatesse et en vivacité qui laisse une place aux rêves et à l’espoir face à l’horreur de ce que les enfants entendent ou voient trop souvent notamment à la télévision.

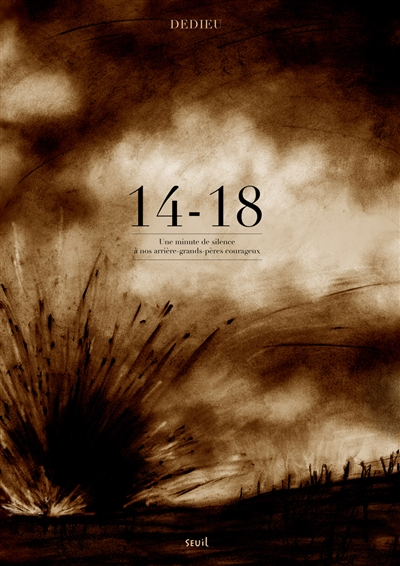

14-18 : une minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux

Thierry Dedieu, Paris, Seuil jeunesse, 2014, 36p.

A partir de 10 ans

Album

Album sans parole dénonçant l’atrocité de la guerre, les peurs et les angoisses qu’elle génère, ses dommages et ses morts. Avec le fac-similé d’une lettre d’une femme à son époux parti au front.

La fleur au fusil

Yves Pinguilly, Paris, Oskar éditeur, 2014, 68p.

A partir de 10 ans.

Roman

Adrien Le Cornic est un jeune artilleur breton de 22 ans. Alors en service militaire, il obtient une permission en juillet 1914 qui le ramène dans son village pour aider aux travaux des champs. Alors que la guerre éclate, Adrien est rappelé et doit rejoindre son régiment.

L’horizon bleu

Dorothée Piatek, Paris, Seuil, 2012, 106p.

A partir de 11 ans.

Roman

Un ouvrage pour comprendre l’enchainement des évènements et la vie quotidienne pendant la guerre tant à l’arrière que sur le front : l’entrée dans la guerre, la peur, l’absence des hommes, l’arrivée des occupants sur les terres du Nord, les interdictions, les bombardements, la correspondance, la vie sur le front et dans les tranchées, la délation, les batailles, le manque de nourriture, le travail des enfants aux récoltes des champs, les amitiés entre soldats, les désertions et mutineries, l’émancipation des femmes…

Une autre édition présente le texte sous forme d’album.

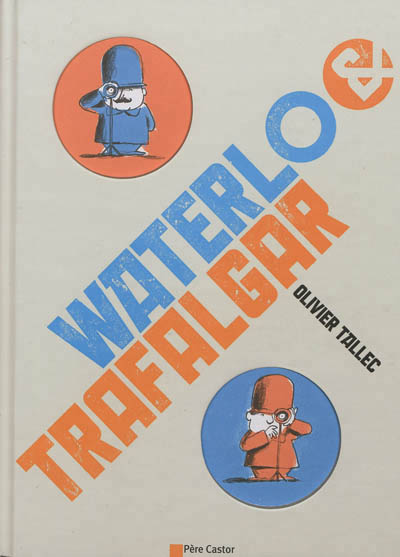

Waterloo & Trafalgar

Olivier Tallec , Paris, Père Castor, 2012, 58 p.

À partir de 6 ans.

Album

Un homme vêtu de bleu, un homme vêtu en orange. Tous les deux armés, tous les deux munis de longue vue pour s’observer mutuellement de l’autre côté du mur. Et le temps s’appesanti et les saisons passent au rythme des petites occupations de l’un et de l’autre, avec son lot de petites tracasseries qui prennent parfois une ampleur démesurée jusqu’au moment où …

Comment expliquer l’enchaînement d’un conflit, l’absurdité de certaines situations dans des pays belligérants et enfin l’appel à la raison pour démêler les conflits qui s’éternisent et semblent indémêlables.

Lulu et la grande guerre

Fabian Grégoire, Paris, L’école des loisirs, 2006, 45 p.

A partir de 7 ans. Album

Eté 1914, le tocsin vient perturber les préparatifs de la fête du village. Des affiches sont placardées sur les murs et annonce la mobilisation générale. Charles 22 ans, le frère de Lulu va devoir quitter le village pour aller se battre sur le front… S’ensuit un départ puis des échanges de lettres dans lesquelles Charles est de plus en plus pessimiste…

Ecrit à la première personne, l’ouvrage suit de manière chronologique les évènements. L’enfant peut facilement s’identifier au personnage et comprendre la difficulté du quotidien en tant de guerre, tant au front pour les soldats, qu’à l’arrière pour les familles.

Un dossier documentaire complète l’album avec notamment des reproductions de documents d’époque.

— Bibliographie 2e guerre mondiale

En Guerres 1914-1938 / 1939-1945 Nantes & Saint-Nazaire

Krystel Gualdé. Éditions du Château des ducs de Bretagne, 2013, 288 p.

Traumatismes majeurs, Première et Deuxième guerre mondiale constituent les marqueurs du XXe siècle. À l’heure des commémorations du centenaire de la Grande Guerre et du soixante-dixième anniversaire des bombardements de 1943, l’ouvrage raconte, à travers ces deux conflits fondamentalement différents, ce que la guerre est aux civils. Les objets qui ont traversé le siècle jusqu’à nous en témoignent : artisanat des tranchées, photographies du front et de l’arrière, correspondances de poilus, puis objets évoquant la présence de l’occupant, la Résistance, la collaboration, les bombardements… chacun contient un morceau de guerre – autant d’histoires d’hommes et de femmes, qui nous disent la séparation, la peur, le deuil, l’incompréhension, le courage, la solidarité, l’exemplarité, la lâcheté, l’abandon, la trahison… À la fois singuliers et emblématiques, plus forts que des discours, ils dressent un tableau contrasté et terriblement humain de ce que vécurent alors au quotidien Nantais et Nazairiens.

Catalogue de l’exposition de 2013 au Château des ducs de Bretagne.

22 Octobre 1941 : les 50 otages

Jean Bourgeon Éditions du Château des ducs de Bretagne, 2007, 14 p.

Ce fascicule édité par le musée présente de manière synthétique et à l’aide d’illustrations éclairantes, l’histoire des 50 otages : le contexte, les faits, les retombées locales jusqu’à aujourd’hui.

Nantes et Saint-Nazaire en guerre

Les 27 fusillés de la Bouvardière : Nantes, Saffré, St-Herblain

Dominique Bloyet et Etienne Gasche, Nantes, Coiffard, 2019, 136p.

L’histoire des jeunes maquisards fusillés par les Allemands, le 29 juin 1944 au château de la Bouvardière à Saint-Herblain. Capturés en forêt de Saffré où ils avaient pour mission de préparer un terrain de parachutage, ils sont traduits devant un tribunal militaire allemand et condamnés à mort. L’ouvrage réunit des documents d’archives et des témoignages de survivants.

Jeunes résistants en Loire-Atlantique

Dominique Bloyet et Etienne Gasche, Nantes, Coiffard, 2014

A partir de témoignages et de documents, portraits de jeunes résistant(e)s de Loire-Atlantique (alors Loire inférieure) lors de l’occupation allemande durant la seconde guerre mondiale.

Nantes et la Loire-Inférieure : les années noires

Christophe Belser et Dominique Bloyet, Prahecq, Patrimoines et médias, 2014, 224p.

Cet ouvrage documente la période de la Seconde Guerre mondiale telle qu’elle fut vécue à Nantes et en Loire-Inférieure, à travers des événements comme le décret de collaboration avec le gouvernement de Vichy, l’organisation de la Résistance, les bombardements de Saint-Nazaire, l’écrasement du maquis de Saffré jusqu’à la libération tardive du territoire, plus d’un an après celle d’août 1944.

Vivre l'Occupation : Nantes et la Loire-Inférieure : 1940-1944

Jean Bourgeon, Nantes, Coiffard, 2013, 160p.

Evolution chronologique de l’opinion publique dans la région pendant l’Occupation. L’auteur insiste sur l’ambiguïté des positions, la confusion des sentiments. Il note certaines évolutions notables, tels l’hostilité grandissante envers l’occupant, le changement de regard sur le gaullisme ou encore l’accentuation du refus de Collaboration.

Se souvenir de... 1940-1945 : Quand les bombes tombaient sur Nantes

Roger Boiziau, La Crèche, Geste éditions, 2010, 164 p.