Dossier pédagogique

L’âge industriel

Mode de visite : Visite en autonomie ou accompagnée

Durée de la visite : 1h30

La visite s’appuie sur les collections liées à l’histoire industrielle et portuaire de Nantes afin d’aborder les thèmes suivants : l’évolution des techniques, la révolution des transports, la naissance de la société de consommation, la spécificité industrielle nantaise, la prospérité économique et l’évolution de la ville.

Visiter avec un médiateur

Les élèves partent sur les traces de Marie, ouvrière chez LU il y a 100 ans. Elle raconte son quotidien, sa vie dans son quartier breton à Nantes, son travail à l’usine… À travers le récit de ce personnage, c’est une autre manière d’aborder l’histoire de l’industrialisation.

Travaux en salle 24 du mardi 25 février au samedi 5 avril :

Une partie de la salle 24 ne sera pas accessible du mardi 25 février au samedi 5 avril.

La salle 25 sera fermée du mardi 4 au vendredi 7 mars et du mardi 18 au vendredi 21 mars

Visiter en autonomie

Sept fiches élèves sont à votre disposition. Elles vous permettent d’aborder les thèmes suivants :

Fiche 1 : le machinisme et la société industrielle (la 1er page est à faire en classe les pages 2et 3 au musée dans les salles 21 et 23)

Le machinisme et l’évolution des techniques – Fiche élève 01 (PDF)Fiche 2 : Les transports maritimes et terrestres (à utiliser dans les salles 22, 23, 24 et 25)

La révolution des transports – Fiche élève 02 (PDF)Fiche 3 : La spécificité industrielle nantaise (à utiliser dans les salles 21, 23 et 24)

La spécificite industrielle nantaise – Fiche élève 03 (PDF)Fiche 4 : La naissance de la société de consommation (à utiliser dans les salles 24 et 25).

Cette fiche ne pourra pas être utilisée pendant la fermeture de la salle 25 du mardi 4 au vendredi 7 mars et du mardi 18 au vendredi 21 mars

La naissance de la société de consommation – Fiche élève 04 (PDF)Fiche 5 : La prospérité économique et l’évolution de la ville (à utiliser dans les salles 21,23 et 24)

La prospérité économique et l’évolution de la ville – Fiche élève 05 (PDF)Fiche 6 : Naissance et développement des loisirs (à utiliser dans les salles 24 et 25).

Cette fiche ne pourra pas être utilisée pendant la fermeture de la salle 25 du mardi 4 au vendredi 7 mars et du mardi 18 au vendredi 21 mars

Naissance et développement des loisirs – Fiche élève 06 (PDF)Fiche 7 : La société industrielle (à utiliser dans la salle 23).

La société industrielle – Fiche élève 07 (PDF)Outils complémentaires

Plan du musée (PDF)Dossier enseignant

Le Musée d’histoire : un portrait de ville

L’histoire de la ville est racontée en un parcours en sept séquences. Il évoque l’histoire du château et de la Bretagne ducale, l’estuaire de la Loire et le développement urbain, l’activité portuaire et l’histoire industrielle (construction navale, biscuiteries, conserveries…), la seconde guerre mondiale et la reconstruction, les mouvements sociaux, la métropole d’aujourd’hui et de demain.

Un port colonial et industriel (1815-1940)

La cinquième séquence du parcours intitulée un port colonial et industriel (1815-1940) évoque les nouvelles routes commerciales exploitées par les armateurs nantais au 19e siècle, la pratique de la traite illégale jusqu’en 1848, la prospérité du port à la fin du 19e siècle malgré la navigation difficile dans l’estuaire, et la création du port de Saint-Nazaire. À cette époque, la construction navale, le développement des conserveries, biscuiteries et savonneries font de Nantes un « grand port industriel et colonial ». La « Venise de l’Ouest » disparait peu à peu quand les activités portuaires glissent vers l’aval, quand l’Erdre, déviée de son cours, est en partie enterrée et deux bras de Loire sont comblés…Ponts, quais et navires s’effacent alors du paysage nantais.

Cette séquence est répartie dans six des salles du Grand Gouvernement et des tours d’entrée, l’une appelée tour de la Boulangerie et l’autre tour du Pied-de-Biche. Ces tours communiquent à chaque niveau avec les salles du bâtiment sur cour.

Salle 19 & 20

La recherche d’un nouvel horizon

Intitulée « La recherche d’un nouvel horizon », la salle 19 montre la relance du port après l’arrivée au pouvoir de Louis XVIII, en 1815, qui marque le retour à une période de paix. Dès 1820-1830, les armateurs nantais recherchent de nouvelles routes commerciales. Celles de l’Asie s’imposent dès le retour de la paix. Cependant la consommation de produits exotiques en provenance de l’Inde ou de la Chine demeure encore trop faible. D’autres types d’échanges sont donc recherchés et la véritable relance économique du port de Nantes s’appuie alors essentiellement sur l’industrie sucrière. En 1836, 63 % des sucres importés à Nantes proviennent des îles Bourbon et Maurice, supplantant la production de la Martinique et de la Guadeloupe.

Au début du 19e siècle, Nantes est le deuxième port baleinier de France derrière Le Havre. Malgré cette seconde place, l’investissement nantais reste faible : les profits semblent très aléatoires et la durée des campagnes de pêche trop longue.

Les premiers armements sont organisés dès 1817 par Thomas Dobrée. Une borne interactive dresse le portrait de cet armateur entreprenant qui a fait preuve de nombreuses initiatives dans les domaines du commerce, de la construction navale et de l’industrie.

Dans cette salle, des objets et des documents évoquent la reprise de la traite négrière à Nantes malgré son interdiction. Le 20 mai 1802, Napoléon rétablit l’esclavage, aboli par la Convention le 4 février 1794. La Martinique et la Guadeloupe, tombées sous domination britannique, sont restituées à la France. Nantes et Bordeaux reprennent alors leurs activités négrières. En 1817, Louis XVIII interdit la traite en France, rendant ce commerce illégal. De 1814 à 1831, Nantes arme 308 navires pour la traite et retrouve sa place de premier port négrier français. Il faut attendre la loi du 27 avril 1848 pour que soit enfin aboli l’esclavage en France. Les procès retentissants, suivis de la confiscation de certains navires nantais, tels La Petite Betsy ou La Vigilante, surpris par la marine anglaise, n’entraînent pas l’arrêt de la traite nantaise.

Les accusations des abolitionnistes à l’égard des armateurs de la ville n’ont pas davantage d’effet.

Dans la salle 20, l’immense tableau peint par Jean- François Sablet permet de découvrir l’ambiance du port au 19e siècle.

Salle 21

Une nouvelle prospérité

Le titre de la salle 21, « Une nouvelle prospérité » souligne, à la fin du 19e siècle, le renouveau du trafic maritime, grâce, notamment à la modernisation des moyens de transport. C’est l’épopée des grands voiliers cap-horniers. Construits en fer, ces grands navires de trois ou quatre mâts transportent vers l’Europe le nitrate du Chili, le nickel de la Nouvelle-Calédonie, les bois d’Oregon et la laine d’Australie. Entre 1890 et 1902, 155 grands voiliers sont construits à Nantes et à Saint-Nazaire. Jusqu’en 1863, année marquée par la maladie de la canne à sucre réunionnaise, Nantes est le premier port français pour les sucres exotiques. Après un bref déclin des activités portuaires, les signes d’un renouveau apparaissent à partir des années 1890. Les aides de l’État encouragent la construction navale. En 1896, retrouvant son trafic de 1865, Nantes occupe le sixième rang des ports français.

Commandée par la chambre de commerce pour l’Exposition universelle de 1900, la grande maquette du port de Nantes participe à la promotion du grand port international de fond d’estuaire. Régulièrement actualisée, la maquette est exposée dans le hall de la bourse de commerce jusqu’en 1927, puis donnée au musée. Un dispositif tactile permet d’accéder à des informations (notices, photographies, gravures…) visibles sur la maquette. En navigant sur l’écran d’une des trois dalles tactiles on découvre l’activité de Nantes et de son port à une époque où les chantiers navals étaient l’un des fleurons de l’industrie nantaise. La vie des hommes à bord des navires et les métiers du port sont illustrés par la présentation de nombreux documents, objets, instruments et outils utilisés par les marins, dockers et portefaix, représentés par des artistes tels que Jules Grandjouan ou René Pinard.

Salle 23

L’estuaire industriel

À la fin du 19e siècle, plus de 30 000 ouvriers et ouvrières travaillent dans les usines de Nantes et de la basse Loire, en grande partie dans les chantiers de construction navale et les entreprises métallurgiques de Basse-Indre, Couëron et Trignac. Les industries agroalimentaires (biscuiteries et conserveries), les usines chimiques, d’engrais et les savonneries recrutent également en masse.

La naissance de la conserverie nantaise est évoquée ici. En 1824, Joseph Colin ouvre son usine rue des Salorges, près du port.

Appliquant à la sardine le procédé de stérilisation inventé quelques années plus tôt par Nicolas Appert, Colin transforme son entreprise artisanale de confiseur en une usine aux méthodes industrielles. Pêchée le long des côtes du département, la sardine devient le principal produit d’une gamme de conserves complétée par la viande ainsi que les légumes fournis par les maraîchers nantais.

Étroitement liée à l’histoire du port de Nantes, la construction navale se développe à partir de 1843 sur l’île de la Prairie-au-Duc, réunissant les Ateliers et Chantiers de la Loire (A.C.L) et les Ateliers et Chantiers de Bretagne (A.C.B).

Des vapeurs sont construits à Nantes depuis 1822 et le premier navire ayant une coque en fer est lancé en 1856. À Saint-Nazaire, le premier chantier est créé en 1862. Tous ces chantiers sont spécialisés dans la construction des grands voiliers en fer, de cargos, de navires de guerre. Saint-Nazaire acquiert une spécialité, les paquebots, dont le célèbre Normandie lancé en 1932. Les industries métallurgiques de l’estuaire alimentent la navale, les raffineries de sucre, les conserveries et les biscuiteries. Les forges de Basse-Indre, créées en 1822, deviennent le premier centre métallurgique de la région. L’entreprise produit de la fonte de fer, puis, à partir de 1888, de l’acier. En 1893, les forges produisent leurs premières feuilles de fer-blanc, destinées principalement aux industries agroalimentaires pour leurs emballages, boîtes à biscuits et conserve.

En 1902, elles prennent le nom d’Établissement J. J. Carnaud et Forges de Basse-Indre. De nombreux ateliers de chaudronnerie prospèrent. Les maisons Lotz, Voruz, Brissonneau produisent du mobilier urbain et du matériel pour le chemin de fer, l’agriculture et les constructions métalliques. À Trignac, les forges et aciéries créées en 1879, approvisionnent les chantiers de Saint-Nazaire.

À Couëron, la principale usine française de cuivre et de plomb est fondée en 1861. Plus de 30 000 ouvriers sont employés dans ces secteurs à la fin du 19e siècle. Les conditions de travail sont rudes, les salaires peu élevés et les périodes de récession marquées par le chômage sans indemnités. Une importante communauté bretonne émigre en région nantaise, notamment dans la commune de Chantenay. Parlant breton, s’intégrant difficilement et astreints aux emplois les plus durs, ces nouveaux venus constituent une couche particulièrement défavorisée de la classe ouvrière.

Attirés par un possible succès sur un territoire en devenir, les entrepreneurs, comme Jean-Romain Lefèvre, (le fondateur de Lefèvre-Utile) , Maurice Amieux, Charles Cassegrain, Arsène Saupiquet (conserveurs), Nicolas Cézard (raffineur de sucre), Alfred Riom, Jules Joseph Carnaud, (ferblantiers), venus de toute la France s’installer à Nantes, vont passer de la petite fabrique artisanale à l’échelle industrielle.

Salle 24

La grande ville de l’ouest. En travaux du 24 février au 5 avril 2025

La salle 24, intitulée « Nantes, grande ville moderne » montre que l’industrialisation de la ville s’accompagne de transformations urbanistiques et architecturales. Le passage Pommeraye est achevé en 1843 et les grands magasins se développent. En 1851, le chemin de fer arrive à Nantes. Après 1853, il traverse la ville en longeant la Loire, passant devant le château des ducs, avant de rejoindre Saint-Nazaire en 1857.

En 1879, le tramway à air comprimé remplace les voitures à cheval. En 1901, la ville compte 19 kilomètres de voies. L’ensemble du réseau est électrifié en 1917. En 1958, les tramways sont supprimés au profit des autobus jugés plus modernes.

Un dispositif multimédia Nantes hier et aujourd’hui, témoigne de la volonté d’embellir et de moderniser la ville.

Une partie de la salle 24 et la salle suivante, exposent une importante collection d’objets, documents et œuvres d’art liés aux industries des biscuiteries, conserveries, savonneries et raffineries.

Dans cette salle, une peinture de l’artiste nantais Jules Grandjouan portant la mention « honte à celui qui ne se révolte pas contre l’injustice sociale » dénonce l’oppression des pauvres et de la classe ouvrière.

Nantes est double à la fois une ville bourgeoise et une ouvrière. Son industrialisation entraine des mutations sociales. En 1835 deux médecins nantais Ange Guépin et Eugène Bonamy décrivent dans l’ouvrage « Nantes, au XIXe siècle, Statistique topographique, industrielle et morale » les conditions de vie des ouvriers. Ils distinguent les « ouvriers aisés » qui ont la satisfaction de voir leur famille « vêtue et nourrie » et de trouver à leur retour chez eux du « feu l’hiver, et des aliments capables de réparer leurs forces » de l’ouvrier plongé dans « une extrême misère… vivre pour lui, ce n’est pas mourir » écrivent les deux auteurs. Ils précisent dans cette « classe », « après vingt ans on est vigoureux ou on est mort ».

Dans la dernière partie de la salle, une série de photographies du photographe nantais Victor Girard montre les petits métiers, la vie quotidienne et les manifestations de 1903 opposant catholiques et anticléricaux dans la ville.

Salle 25

Une ville d’art publicitaire. Fermé du 4 au 7 mars et du 18 mars au 21 mars

Dans la salle 25 intitulée « Une ville d’art publicitaire », est exposé une importante collection d’objets, documents et œuvres d’art liés aux industries des biscuiteries. Les industriels nantais utilisent très tôt la publicité pour améliorer la vente de leurs produits et font appel aux meilleurs artistes de l’époque. Les images publicitaires couvrent d’abord les emballages avant d’envahir les murs des villes. Le Petit Écolier de LU est créé en 1897 par le dessinateur Firmin Bouisset et Alphonse Mucha collabore avec Louis Lefèvre-Utile dès 1896.

Contact

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaiterions connaître vos réactions et suggestions sur ce dossier enseignant.

Contacter rencontres.pedagogiques@chateaunantes.fr

© Château des ducs de Bretagne, musée d’histoire de Nantes, actualisé en septembre 2022.

Dossier enseignant élaboré à partir de textes écrits par l’équipe de conservation.

Liens avec les programmes et propositions de parcours pour visites autonomes :

1er degré

Danièle Thibault, CPC.

Véronique Jullien, CPC.

Sylvie Chatelier, CPC Nantes Est, chargée de mission au château.

Jean-Pascal Susini, CPC, chargé de mission au château.

2e degré

Nicolas François, professeur d’histoire géographie, enseignant chargé de mission collège.

Dossier en ligne sur www.chateaunantes.fr/enseignants

Coordination : Laurence D’haene, chargée du développement et de la politique des publics.

Liens avec le programme

Webographie

Base de données des collections du Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes

Les 1150 objets et documents exposées sont disponibles en ligne avec leur texte de présentation et leur image.

Recherches possibles avec les entrées usine, industrie, chantier naval, construction navale, biscuiterie, ouvrier, Chantenay…

Nantes Patrimonia

Nantes Patrimonia se donne pour ambition d’offrir un espace pérenne de découverte et d’échanges autour des patrimoines, dans leur richesse et leur diversité.

Ce site de la Ville de Nantes géré au quotidien par la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie, en lien étroit avec les Archives de Nantes.

Entrées possibles : ouvriers, ingénieurs, ports, grues, chantiers navals, métallurgie, conserveries, Batignolles, Contrie, gare de Chantenay, l’Entêté,ancienne centrale électrique de Chantenay, biscuiterie nantaise, LU, Grands moulins de Loire, brasserie…

patrimonia.nantes.fr

L’aventure industrielle en Loire-Inférieure (1820-1930)

Archives départementales de Loire-Atlantique, 2009.

L’exposition temporaire proposée en 2009 aux Archives départementales de Loire-Atlantique est présentée sur leur site, accompagnée du catalogue et du dossier pédagogique téléchargeables.

Laissez-vous conter Nantes. Patrimoine industriel, 2006.

Support de visite du circuit de découverte du patrimoine industriel dans Nantes.

www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Publications/02-VDN/Culture/Laissez-vous%20conter%20Nantes/conter-nantes-patrimmoine-industriel-13.pdf

Cinémathèque de Bretagne

Parmi le catalogue de films amateurs et professionnels déposés à la Cinématèque, certains sont en accès libre, comme « Atlantique sur Loire », film promotionnel de 1971 sur le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, « Une visite aux usines Armor », reportage des années 40 sur l’usine du bas-Chantenay fabriquant des carbones, des rubans, des encres et des stencils. D’autres films sont accessibles aux adhérents.

www.cinematheque-bretagne.bzh

Affiches et gravures numérisées du fonds Lefèvre-Utile

Archives départementales de Loire-Atlantique.

Ce fonds d’archives a été numérisé par les Archives départementales de Loire-Atlantique pour une consultation en ligne. La recherche par auteur « Lefèvre-Utlie » offre 620 résultats.

Centre d’histoire du travail, Nantes

Créé en 1980, le Centre d’Histoire du Travail, ancien Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail (CMDOT), est un centre d’archives chargé de recueillir et de mettre en valeur les archives du monde du travail (ouvrier et paysan) mais aussi, une bibliothèque consacrée à l’histoire sociale et au syndicalisme depuis le 19e siècle. Parallèlement, le CHT édite des ouvrages d’histoire locale, réalise des expositions et organise des colloques. Les fonds d’archives (une centaine) sont consultables sur place.

cht-nantes.org

Maison des hommes et des techniques, Nantes

Issue du regroupement de travailleurs de la Navale, l’objectif de l’association créée en 1994 est de sauvegarder le patrimoine lié à la construction navale et de faire vivre les savoir-faire et les savoir-vivre propres aux chantiers nantais. En outre, elle met en place des manifestations diversifiées : expositions (exposition permanente sur l’histoire maritime et fluviale de Nantes ainsi que sur la construction navale et expositions temporaires), conférences, animations et accueille des groupes scolaires et d’adultes.

www.maison-hommes-techniques.fr

E+Pi Entreprises & patrimoine industriel

L’association a pour mission l’étude et la mise en valeur, pour le public le plus large, de l’histoire industrielle régionale et de son patrimoine.

www.epi-asso.org

Archives municipales de Nantes

Dossiers documentaires, photothèque, accès à des ressources sur l’histoire des quartiers, dossiers expositions en ligne, un site à parcourir pour y découvrir ses richesses sur l’histoire industrielle de Nantes.

www.archives.nantes.fr

Saint-Nazaire patrimoine

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Ce site est entièrement dédié au partage et à la valorisation du patrimoine muséal et culturel nazairien. Vous y trouverez notamment : un portail d’accès aux collections et au fonds photographique patrimonial de l’Écomusée de Saint-Nazaire, différentes ressources sur l’histoire de Saint-Nazaire et du patrimoine des paquebots : vidéos, expositions photographiques…

Bibliographie

Des ressources proposées par le château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes

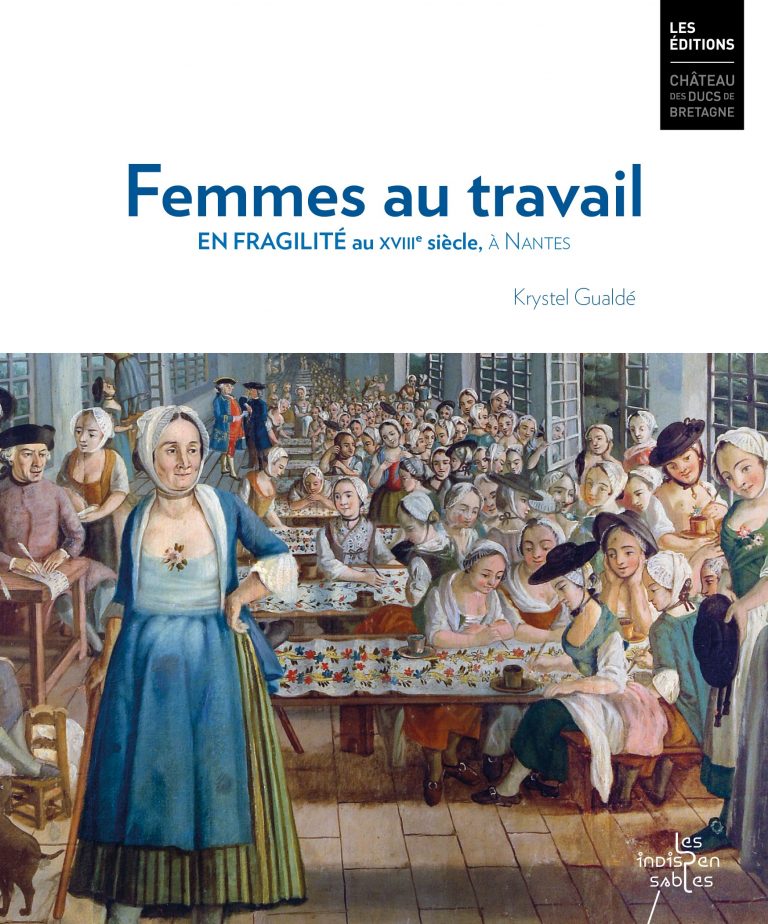

Femmes au travail : En fragilité au 18e siècle, à Nantes

GUALDE K., Nantes, Château des ducs de Bretagne, 2019, 56p.

Domestiques, marchandes ambulantes, ouvrières, nombreuses sont les femmes qui travaillent au 18e siècle. Si quelques-unes occupent une position remarquable dans le monde du négoce, les petits métiers des rues et les emplois modestes restent le lot de la plupart. Perçues comme des concurrentes, elles sont souvent mal accueillies par leurs collègues masculins. La perspective de l’égalité est encore bien lointaine !

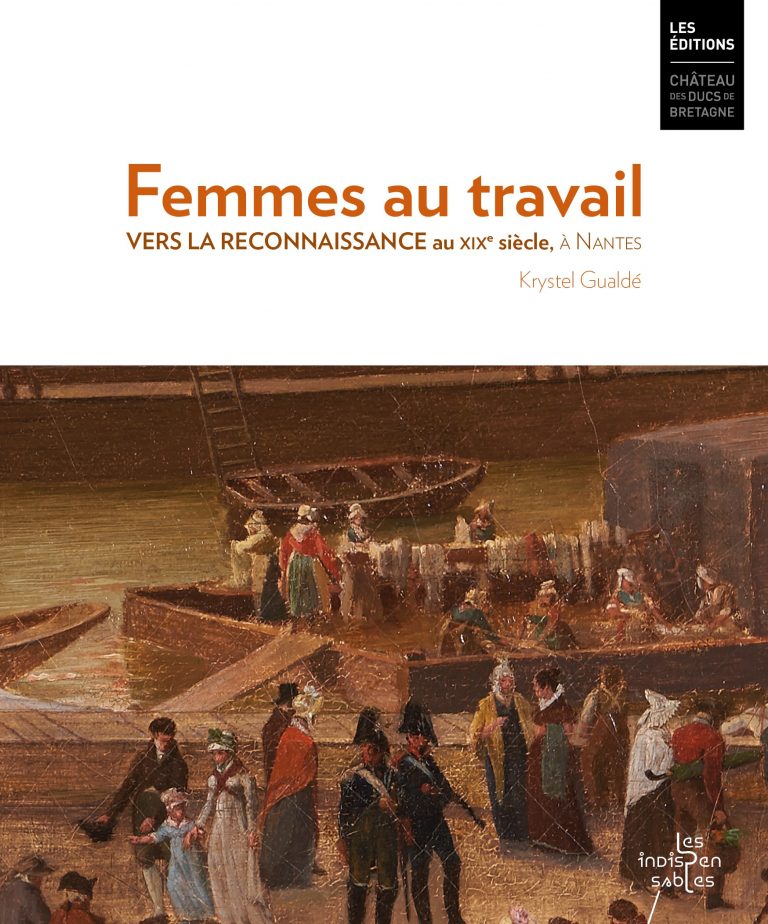

Femmes au travail : Vers la reconnaissance au 19e siècle, à Nantes

GUALDE K., Nantes, Château des ducs de Bretagne, 2019, 56p.

Le 19e siècle offre un panorama contrasté de la place des femmes dans le monde du travail. Leur situation est fragile, et la frontière ténue de la précarité à l’indigence. Les métiers sont souvent pénibles, et il faut être dure à la tâche pour exercer celui de blanchisseuse. La révolution industrielle, toutefois, ouvre aux femmes les portes des usines, mais sans leur accorder l’égalité des salaires. L’éducation va constituer un véritable tournant et ouvrir, enfin, la voie d’une progression sociale.

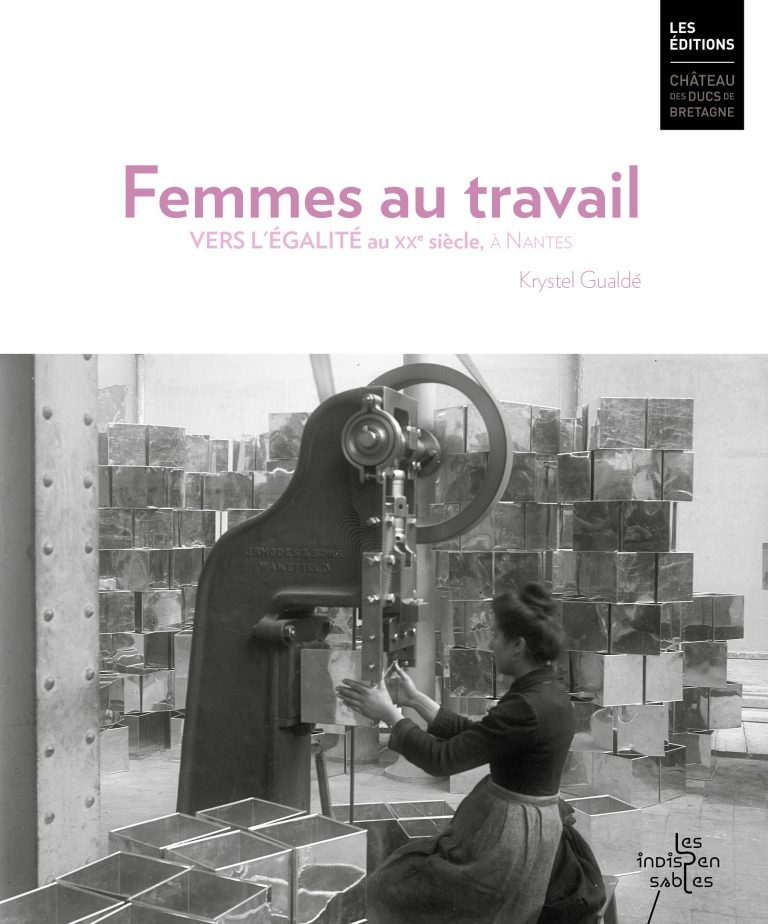

Femmes au travail : Vers l'égalité au 20e siècle, à Nantes

GUALDE K., Nantes, Château des ducs de Bretagne, 2019, 56p.

Les femmes sont bien mal récompensées de leur investissement sur le « front de l’arrière » pendant la Grande Guerre, et les transformations majeures dans le monde du travail ne se produisent qu’après la Deuxième Guerre mondiale, avec la généralisation du travail à la chaîne, puis l’éclosion des métiers tertiaires. Mais il fallut la colère des femmes, et de rudes combats pour la défense de leurs droits, avant d’obtenir de véritables avancées. Désormais, elles peuvent faire carrière dans de nouveaux

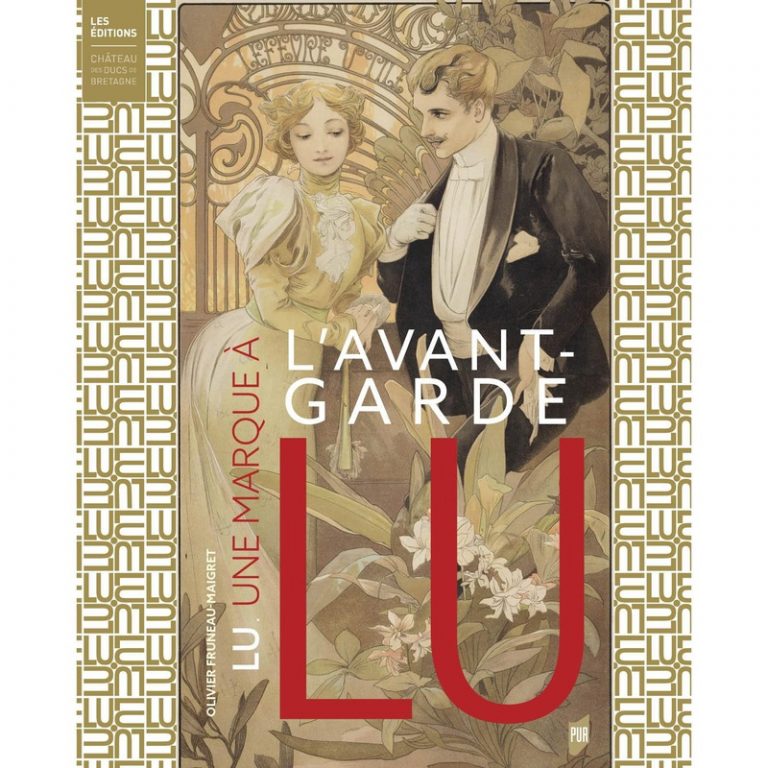

LU, une marque à l'avant-garde

FRUNEAU-MAIGRET O., Nantes, Château des ducs de Bretagne, 2020, 224p.

Cette publication accompagne l’exposition « Lu, un siècle d’innovation (1846-1957) ». Récit très illustré de la saga familiale du Second Empire aux année 1980, où art et design intègrent le monde des entreprises au service de leur communication.

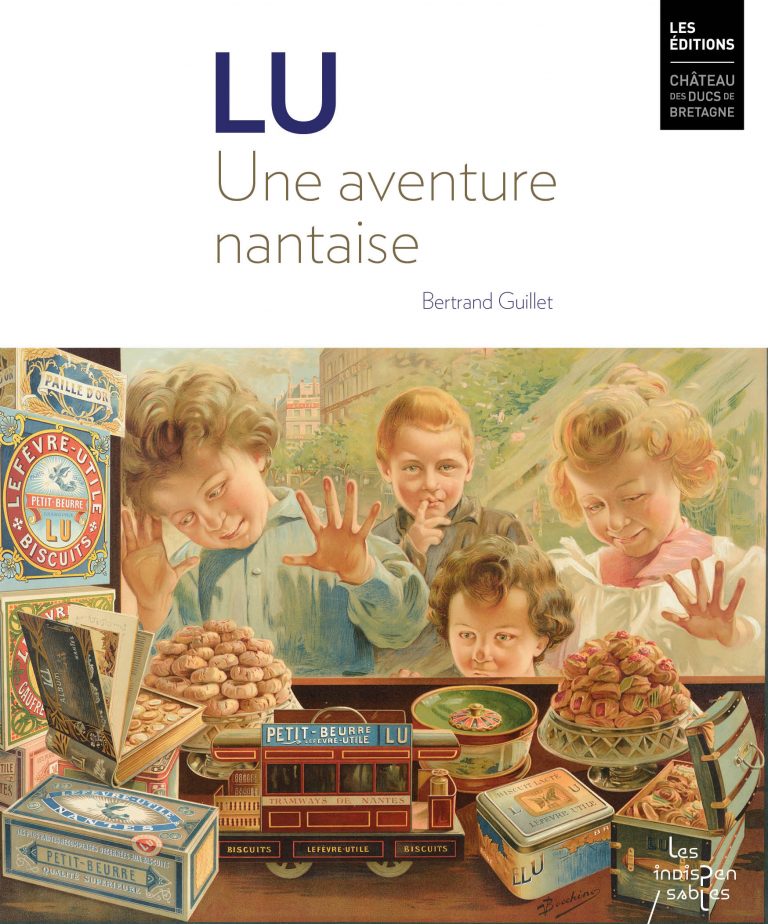

LU : une aventure nantaise

GUILLET B., Nantes, Château des ducs de Bretagne, 2017, 56p.

L’histoire des biscuiteries Lefèvre-Utile depuis ses débuts en 1846. La renommée de l’entreprise LU s’impose définitivement après 1886 avec le lancement du Petit beurre.

Jorj Morin : l'œuvre publicitaire

catalogue d’exposition, Nantes, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, 06 février-02 mai 2010, 77p.

Catalogue de l’exposition du musée d’histoire de Nantes « Jorj Morin, Nantes et la pub » consacrée à l’œuvre du publicitaire nantais Jorj Morin entre les années 1930 et 1970.

Passé industriel, mémoire ouvrière

GUIDET, T.,dans « 10 promenades dans l’histoire de Nantes », Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes, 2007, pp.114-125.

L’industriel et les artistes, Lefèvre-Utile à Nantes

Catalogue d’exposition, Musée du château des ducs de Bretagne, 9 avril – 31 août 1999, Memo, 1999.

Ce catalogue d’exposition présente le processus de conception des produits et emballages de la marque LU, afin de garantir le prestige d’une image de marque, sans cesse renouvelée et adaptée au goût des contemporains.

Estuaire. De Nantes à Saint-Nazaire : histoire d’un port

catalogue d’exposition, Musée du Château des ducs de Bretagne, 1997.

Ce catalogue d’exposition présente le contexte particulier qu’est l’estuaire de la Loire avec son développement urbain, économique et industriel.

Comme des sardines en boîte : l’industrie nantaise des conserves alimentaires et industries annexes aux XIXe et XXe siècles

catalogue d’exposition, Nantes, Musée du château des ducs de Bretagne, 22 mars 1991 – 31 août 1992.

Ce catalogue d’exposition présente l’histoire des conserveries nantaises et les industries qui leurs sont associées. L’exposition explique les techniques de fabrication et met en avant le savoir-faire des ouvriers, les conditions de travail, les professions concernées.

Les Biscuiteries de Nantes du XIXe [19e] siècle à nos jours

catalogue d’exposition, Musée du château des ducs de Bretagne, 23 octobre 1987 – 2 octobre 1988, 142p.

Des films à regarder

L’histoire gourmande de LU

BITOUN E., Skopia films, 2014, 59mn.

Récit en image de la marque LU.

Le pain noir et les roses rouges

GRANGIENS M., Batignolles-Retrouvailles, 2009, 52mn.

Ce documentaire retrace l’histoire de l’usine des Batignolles, des luttes et des grèves insurrectionnelles depuis 1920 jusqu’aux années 1970. Il dresse le portrait d’une classe sociale qui se met en mouvement et témoigne de la culture qui est la sienne.

Comporte de nombreux témoignages d’ouvriers et parfois aussi de leurs conjointes.

Une bande dessinée à lire

À marée haute

BOULE A., TAECKE P., Nantes, Sixto, 2015, 70p.

Bande dessinée.

A travers le regard de Fabrice, 12 ans, la disparition des souvenirs de sa grand-mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, est mise en parallèle avec les changements et l’évolution de son quartier, l’île de Nantes à partir de la fin du 20e siècle.

Des récits à découvrir

La vie ordinaire d'un soudeur : Pierre Rousselot raconte ses trente ans dans la Navale

ROUSSELOT L., SERVAIN P., Nantes, Maison des hommes et des techniques, 2013, 96p.

Récit de la vie de Pierre Rousselot, soudeur aux chantiers navals de Nantes. Parti du Morbihan avec sa femme Marie, il s’installe à Nantes et travaille comme soudeur sur les chantiers navals aux ACB.

Fiers compagnons

FLAHAUT-BOTHOREL M., Nantes, Centre d’histoire du travail, 2004, 44p.

Une employée d’usine mariée à un ajusteur-bord des chantiers Dubigeon à Nantes évoque l’univers de la navale à travers des photographies et des textes courts.

Pour aller plus loin

Les hommes libres : dockers du port de Nantes

PATILLON C., Nantes, Centre d’histoire du travail, 2018, 140p.

Un ouvrage en forme d’abécédaire consacrée au travail des dockers nantais, communauté de travailleurs comptant autrefois plusieurs centaines de personnes.

Capitaines d'industrie au 20e siècle

ROCHCONGAR Y., Nantes, Coiffard, 2018, 206p.

Les portraits d’une centaine de capitaines d’industrie de la région nantaise permettent de retracer l’histoire de l’activité économique à Nantes au 20e siècle. Il existe une publication similaire de l’auteur sur les industriels du 19e siècle publiée en 2003 chez Memo.

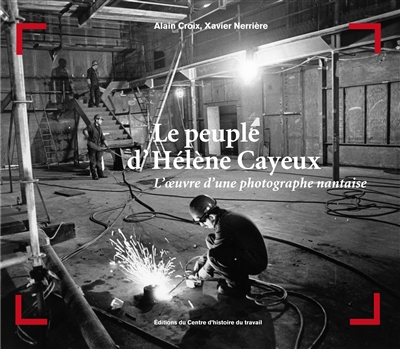

Le peuple d'Hélène Cayeux : une histoire nantaise ou l'oeuvre d'une photographe engagée

CAYEUX H., CROIX A., NERRIERE X., Nantes, Centre d’histoire du travail, 2017, 184p.

Journaliste-photographe, Hélène Cayeux a longuement photographié l’activité industrielle locale et les travailleurs des années 1970 aux années 1990.

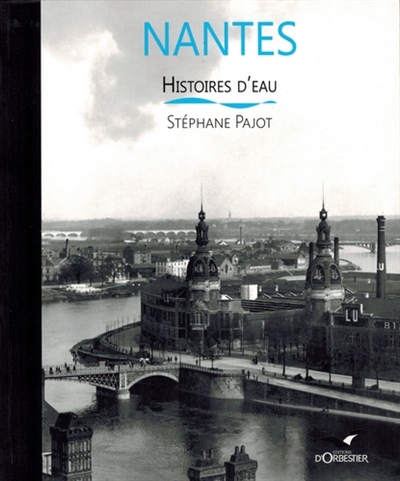

Nantes histoires d'eau

PAJOT S., Nantes, D’Orbestier, 2016, 253p.

L’auteur a rassemblé de nombreuses photographies anciennes pour raconter l’histoire de la ville de Nantes, son rapport avec l’eau et les différents corps de métiers qui lui sont liés : les lavandières, les ouvriers des chantiers navals, les pêcheurs d’aloses, les dockers, etc.

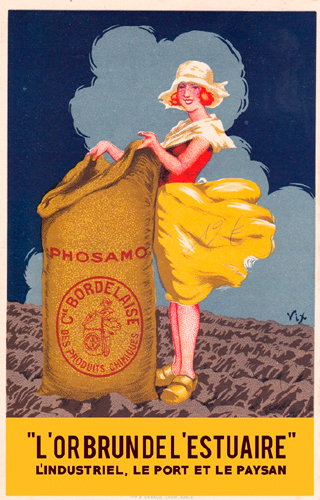

L’or brun de l'estuaire : l'industriel, le port et le paysan

MARTIN P., Nantes, Coiffard, 2015, 170p.

Histoire de la production industrielle d’engrais organiques, minéraux et chimiques dans le port de Nantes entre 1830 et 1930.

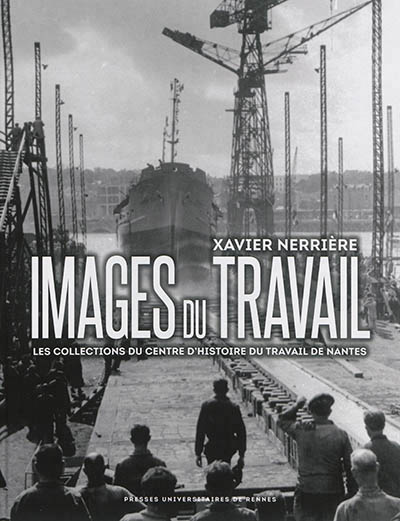

Images du travail : les collections du Centre d'histoire du travail de Nantes

NERRIERE X., Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, 200p.

Les collections photographiques du Centre d’histoire du travail de Nantes évoquent le rapport à l’image et la perception que le monde ouvrier a de lui-même.

L’usine bleue : sucre des îles, sucre des champs

BIETTE A., Saint-Herblain, Les Itinéraires, 2013, 112p.

Une étude complète sur l’histoire de l’usine Béghin-Say à Nantes, la dernière usine encore en activité en 2013 au coeur de la ville. 80 ans d’histoire pour mieux comprendre les différentes variétés de sucre, les secrets de sa fabrication, son économie et sa forte présence dans l’identité nantaise.

L'Art du savonnier parfumeur : la savonnerie-parfumerie Moderne

BIETTE A., Saint-Herblain, Les Itinéraires, 2012, 104p.

Réalisée par l’arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise Biette cette étude illustrée évoque son histoire, ses produits et sa réclame.

Raffinage et raffineries du sucre à Nantes. 17e-20e siècle

ROBINEAU E., Nantes, Memo & E+pi, 2011, 128p.

Une analyse de l’implantation et du développement de l’industrie du raffinage du sucre de canne à Nantes : le système sucrier, les techniques de raffinage, le matériel, l’économie du sucre, l’architecture des raffineries et les grandes raffineries (raffinerie de Launay rue de la brasserie, raffinerie des ponts boulevard Gustave Roch, raffinerie du Cordon-bleu dite de Chantenay rue Réaumur – rue Jules Launay et raffinerie-sucrerie Beghin-Say boulevard Bénoni-Goullin).

Basse-Loire. Une histoire industrielle

HALGAND M.P., GUILLAUME Y., Memo, Nantes, 2007, 127p.

Cet ouvrage documenté dresse le panorama synthétique et précis des activités industrielles qui ont marqué le territoire de l’estuaire de la Loire.

Conserveries en Bretagne : l’or bleu du littoral

ROUZEAU M., Spézet, Coop Breizh, 2007, 168p.

A travers le regard porté pendant plus d’un siècle sur les conserveries par des photographes, peintres et publicitaires, l’ouvrage en retrace l’histoire. A noter un article de Yves Rochcongar « Les fabricants de conserves alimentaires de Nantes » et un article d’Armel Echappé « Jorj Morin (1909-1995), publicitaire nantais : son oeuvre au service des conserveries ».

L'Industriel et la cité : Voruz, fondeur nantais

LE MAREC Y., Nantes, Memo, 2006, 104p.

Des cloches au matériel de chemin de fer, l’histoire de l’ascension de la famille de Jean-Simon Voruz, premier industriel nantais à devenir président de la chambre de commerce de Nantes en 1863, et de la fonderie du même nom. Une évocation de l’aventure industrielle du siècle de fer.

Savons et savonneries, le modèle nantais

DUTERTRE E., Nantes, MeMo, 2005, 103p.

Les savonneries ont occupé depuis le début du 19e siècle une place importante dans le paysage industriel nantais, permettant à la ville de se mesurer aux savonneries marseillaises sur le plan national et lors des grandes expositions commerciales. Cet ouvrage traite des savoir-faire particuliers des ouvriers, des avancées de l’hygiène ainsi que de la publicité.

Capitaines d’industrie à Nantes au 19e siècle

ROCHCONGAR Y., Nantes, MeMo, 2003, 335p.

Après avoir retracé l’histoire de l’industrie locale, cet ouvrage présente 91 notices biographiques d’entrepreneurs nantais de la fin du 19e siècle. Il existe une publication similaire de l’auteur sur les industriels du 20e siècle publiée en 2018 chez Coiffard.

Les chantiers navals de Basse-Loire en 30 questions

ABED L., BELSER C,Mougon , Geste, 1998.

Cet ouvrage très pédagogique présente, en 30 questions simples, l’histoire de la construction navale dans l’estuaire de la Loire à toutes époques.

Informations pratiques

Questions pratiques

Quelle est la meilleure période pour venir au Château des ducs de Bretagne ?

La période de plus forte fréquentation des groupes se situe d’avril à juin. Nous vous conseillons donc de venir entre septembre et mars, si votre programme vous le permet.

Les jours de forte fréquentation des groupes se situent le mardi et le jeudi. Nous vous conseillons donc de venir le mercredi ou le vendredi, si votre planning vous le permet.

Quelles sont les modalités de paiement ?

Le règlement s’effectue après la visite, à réception de la facture

envoyée par Le Voyage à Nantes.

Combien dois-je prévoir d’accompagnateurs ?

Nous vous conseillons de prévoir un accompagnateur pour douze élèves (dans la limite de 5 adultes maximum).

L’accompagnateur reste responsable de son groupe pendant la durée de la visite : comportement, respect des espaces, bonne cohabitation avec les autres groupes présents dans le musée…

Les médiateurs ne peuvent jamais être seuls avec un groupe ou un demi-groupe que ce soit dans le musée, la ville ou le mémorial.

Où peut-on s’installer pour pique-niquer ?

Il est possible de pique-niquer dans les douves et dans l'espace de pique-nique aménagé dans la cour du château. Il est à votre disposition dans la limite des places disponibles. La tente installée derrière le bâtiment du Harnachement n’est pas réservable, elle est utilisable jusqu'au 13/04/25, puis sera de nouveau mise en place du 14/10/25 au 05/04/26.

Puis-je utiliser des audiophones pour ma visite ?

Il est possible de réserver des audiophones pour les visites autonomes. L'information doit être précisée au moment de la réservation. Prenez contact avec le service groupe par mail scolaires@levoyageanantes.fr ou par téléphone 02 40 20 60 11 (prix d’un appel local).

Accès en car

Nous vous conseillons les dépose-minute suivants :

Place Foch (selon calendrier des événements) puis accès à pied à l’entrée « Pont levis » ou rue Gambetta, puis accès à pied à l’entrée « Pont de secours ».

Un parc de stationnement Effia destiné aux autocars est accessible Chemin de la Roche.

L’accès se fait par le rond-point situé boulevard de Seattle (20 places - stationnement moyenne et longue durée - payant).

GPS : 47.218139, -1.516389

Contact projets et questions pédagogiques

Contacter les enseignants coordinateurs territoriaux

Les enseignants coordinateurs territoriaux et conseillers pédagogiques participent, en collaboration avec les personnels permanents du service des publics, à des initiatives qui relèvent de la médiation aux œuvres, de l’information et de l’accompagnement des enseignants et des équipes, de la conception et de « l’édition » de documents pédagogiques, de la formation initiale et continue des enseignants.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des conseils, vous pouvez les contacter.

Premier degré

Jean-Pascal Susini jean-pascal.susini[a]ac-nantes.fr

Second degré

Lycée pro : Stanislas Guillet stanislas.guillet[a]ac-nantes.fr

Lycée : Béatrice Corbel beatrice.corbel[a]ac-nantes.fr

Collège : Nicolas François nicolas.francois[a]ac-nantes.fr

Coordinateur académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle : Nicolas Deshayes Nicolas.Deshayes[a]ac-nantes.fr

Obtenir des précisions sur le déroulement et les contenus des visites guidées

Vous pouvez télécharger les présentations détaillées des visites guidées sur www.chateaunantes.fr

Les visites guidées sont prises en charge par les médiateurs culturels. Spécialisés dans la transmission des thématiques du musée aux publics ; ils sont présents en permanence sur le site, conçoivent et animent les visites. Vous pouvez aussi obtenir des précisions sur les contenus des visites guidées ou leur adaptation (élèves en situation de handicap…) en vous adressant à Séverine Billon, responsable de la médiation, severine.billon[a]chateaunantes.fr

Monter un projet spécifique

L’équipe du château des ducs de Bretagne peut accompagner les enseignants qui souhaitent monter un projet pédagogique spécifique. Pour toute demande ou pour étudier ensemble la faisabilité d’un projet et ses modalités de réalisation, s’adresser directement à Laurence D’haene, chargée du développement et de la politique des publics, laurence.dhaene[a]chateaunantes.fr

Réunions d’information pour les enseignants

Elles sont organisées pour vous aider à préparer votre visite et vous informer sur les activités proposées : nous vous conseillons vivement d’assister à une de ces réunions avant toute visite avec votre classe afin de mieux appréhender les approches proposées.

Ces réunions d’information sont programmées le mercredi. La réservation se fait par courriel : rencontres.pedagogiques@chateaunantes.fr

Chaque rencontre est limitée à 25 participants.

Mercredi 11 septembre 2024 à 14h30

Présentation de l’exposition temporaire Ivresse de l'encre, avec la présence exceptionnelle de l'artiste Lassaâd Metoui

Mercredi 13 novembre 2024 à 14h30

Présentation de l'exposition temporaire Chevaliers (19 octobre 2024 - 20 avril 2025)

Mercredi 15 janvier 2025 à 14h30

Présentation des salles consacrées à la traite Atlantique

Pour vous aider à préparer d’autres thèmes de visites

Vous pouvez contacter directement les professeurs chargés de mission.

Renseignements et réservations des groupes scolaires

La réservation est obligatoire pour toutes les visites

Pour une visite de classe, avec ou sans médiateur, les groupes sont constitués de 35 personnes maximum.

Les modes de réservation

- En ligne : https://groupes-scolaires.chateaunantes.fr/

- Par courriel : scolaires@levoyageanantes.fr

- Par téléphone : 02 40 20 60 11

- Par Courrier à : Le Voyage à Nantes - 1-3 Rue Crucy - BP 92 211 - 44 022 Nantes cedex 1

Lundi : 9h-12h / 14h-18h.

Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h.

Sur présentation du contrat de réservation, le responsable pédagogique du groupe peut accéder librement au musée d’histoire de Nantes avant la date de la visite pour la préparer.

Visites avec des élèves en situation de handicap

Le château des ducs de Bretagne et le musée d’histoire de Nantes sont accessibles aux quatre types de handicap. Afin de bénéficier d’un accueil et d’un parcours adapté, merci d’indiquer au moment de la réservation la présence d’élèves concernés.

Quand dois-je réserver ?

| Date de visite | Ouverture des réservations |

| Entre le 7 avril et le 4 juillet 2025 | Depuis le lundi 27 janvier 2025 à 9h |

| Entre le 1er septembre 2025 et le 4 janvier 2026 | À partir du mardi 10 juin 2025 à 9h |

| Entre le 5 janvier et le 10 avril 2026 | À partir du lundi 6 octobre 2025 à 9h |

Pour le musée, réservations au plus tard à J-20

Afin d’avoir les dates et heures qui vous conviennent, pensez à réserver en amont. Sachez que les réservations (à l’exception des expositions temporaires) sont closes 20 jours avant la date de visite.

Pour les expositions temporaires, réservations au plus tard à J-10

Les réservations sont closes 10 jours avant la date de visite.

Vous trouverez dans la cour

Des toilettes, un espace de pique-nique, un café restaurant et une librairie.

La restauration dans les salles du château est strictement interdite, même en cas d’intempéries. Un chapiteau non chauffé est installé du 10/10/2023 au 09/04/2024.

Quelques recommandations

- Les

œuvres uniques et fragiles qui sont présentées au château des ducs de

Bretagne ne doivent pas être touchées. Il incombe à l’enseignant

responsable de groupe de sensibiliser les élèves aux règles essentielles

de préservation des œuvres et au respect des autres visiteurs par une

conduite adaptée.

- Il est interdit de fumer, de manger ou de boire à l’intérieur des bâtiments.

- Les sacs à dos, cartables et parapluies sont déposés obligatoirement au vestiaire.

- Pour remplir les fiches ou questionnaires les élèves ne doivent utiliser que des crayons à mine graphite.

- Les photos avec flashs et les vidéos sont interdites à l’intérieur du musée et dans les expositions temporaires.

- Lorsque votre classe est divisée en petits groupes de travail, il vous est demandé de prévoir un encadrement suffisant par des adultes notamment pour les classes de maternelles et de primaires.

Le règlement intérieur doit être respecté. Il vous sera remis sur simple demande et est téléchargeable ici :

Tarifs

Il y a deux façons de découvrir le château des ducs de Bretagne et le musée d’histoire de Nantes, toujours sur réservation :

- Visite en autonomie

10 € pour les Métropolitains et non Métropolitains

La visite en autonomie est gratuite pour les classes primaires et maternelles de Nantes Métropole (dans la limite des places disponibles).

- Visite guidée

30 € pour les Métropolitains.

40 € pour les non Métropolitains.

La visite accompagnée est gratuite pour les classes primaires et maternelles de Nantes Métropole (dans la limite des places disponibles).

- Pass culture offre collective

Ce dispositif a pour objectif de développer et structurer les projets d’éducation artistique et culturelle. Une passerelle a été créée entre les plateformes Pass Culture (ministère de la culture) et Adage (ministère de l’éducation). Concrètement, il est possible d’utiliser les crédits Pass culture pour financer votre sortie au château pour les groupes scolaires de la 6ème à la terminale. Le Pass culture est bien un moyen de règlement, il ne se substitue pas au logiciel de réservation

| DÉMARCHE AUPRÈS DU CHÂTEAU | DÉMARCHE AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT |

| 1/ Vous réservez votre visite | 4/ Après réception du courreil envoyé par le château, vous validez via Adage/Pass culture l'offre personnalisée et nominative. |

| 2/ Vous demandez l'utilisation du Pass culture par courriel scolaires@levoyageanantes.fr en mentionnant votre numéro de dossier de réservation. 3/ Vous recevrez une offre personnalisée et nominative (date, horaire et thème de visite choisi) sur la plateforme Adage/Pass culture. | 5/ Après acceptation, le chef d'établissement doit valider définitivement l'utilisation des crédits. |

Les réservations peuvent s’effectuer par :

- En ligne : https://groupes-scolaires.chateaunantes.fr/

- Courriel : scolaires@levoyageanantes.fr

- Téléphone : 02 40 20 60 11

- Courrier à : Le Voyage à Nantes - 1-3 Rue Crucy - BP 92 211 - 44 022 Nantes cedex 1

Lundi : 9h-12h / 14h-18h

Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h

Sur présentation du contrat de réservation, le responsable pédagogique du groupe peut accéder librement au musée d’histoire de Nantes avant la date de la visite pour la préparer.

Dates et horaires d’ouverture aux scolaires

Intérieurs du château et musée :

de 8h50 à 18h, fermés le lundi

Expositions temporaires :

de 10h à 18h, fermées le lundi

Cour, remparts et jardin des douves en accès libre :

de 8h30 à 19h, 7 jours/7

Fermeture du site :

1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

• Le musée est ouvert dès 8h50 en semaine du 1 er septembre 2024 au 4 juillet 2024.

• Les visites en autonomie sont possibles à partir de 10h dans les expositions temporaires et à partir de 11h50 dans le musée. Elles sont à réserver en fonction des thèmes sur certaines tranches horaires.

• Pour une meilleure qualité de visite et pour respecter les jauges dans les salles du musée, les créneaux horaires sont affectés à certaines thématiques. Ainsi les groupes sont assurés de profiter pleinement de leur parcours dans le musée. Toutes les heures ne sont donc pas disponibles pour toutes les visites et les horaires d’arrivée et de départ sont à respecter scrupuleusement.

• Un accueil est désormais dédié aux groupes scolaires à côté du puits.

Pour les visites en autonomie du musée, le groupe doit se présenter à l’accueil du musée.

Pour les visites guidées et en autonomie de l’exposition, le groupe doit se présenter à l’accueil du bâtiment des expositions temporaires.