Dossier pédagogique

Les métiers du château et de la restauration

Mode de visite : Visite accompagnée

Durée de la visite : 1h30

Visite sur demande exceptionnelle

Cette visite permet de découvrir le musée et le monument par le biais des récents travaux de restauration. Qui travaille au château aujourd’hui ? Cette visite associe observations, films et rencontres avec des professionnels du lieu. Elle est particulièrement destinée aux élèves à orientation technologique ou à l’option découverte professionnelle.

Dossier enseignant

Le Château des ducs de Bretagne, Musée d’histoire de Nantes

Témoin de l’histoire de Nantes et de celle de la Bretagne, le Château des ducs de Bretagne est un site patrimonial exceptionnel en plein centre-ville. La forteresse enserre une résidence ducale du 15e siècle, œuvre du duc François II et de sa fille, Anne de Bretagne. Un programme de restauration et d’aménagement d’envergure, mené à l’initiative de la Ville de Nantes, a permis la création d’un nouveau musée, le musée d’histoire de Nantes, labellisé Musée de France.

Une visite architecturale et muséographique

L’impressionnante restauration du château marque le visiteur qui pénètre dans la cour et découvre les façades sculptées des bâtiments de la résidence ducale. Une fois poussées les portes du Grand Logis, celle-ci s’apprécie tout autant à l’intérieur, dans les 32 salles du musée d’histoire de Nantes. L’architecture du 15e siècle dialogue avec les 1150 objets de collection et les dispositifs multimédias dans une scénographie résolument contemporaine.

Le Musée d’histoire : un portrait de ville

L’histoire de la ville est racontée en un parcours en sept séquences. Il évoque l’histoire du château et de la Bretagne ducale, l’estuaire de la Loire et le développement urbain, l’activité portuaire et l’histoire industrielle (construction navale, biscuiteries, conserveries…), la Première et la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction la métropole d’aujourd’hui et de demain.

Le portrait de ville qui se dessine croise ainsi les grands moments de l’histoire européenne et mondiale, de l’édit de Nantes aux grands bouleversements du 20e siècle en passant par le commerce colonial et la traite atlantique.

Le regard porté sur Nantes par les écrivains, poètes, peintres et cinéastes est également évoqué, ainsi que les multiples représentations qui ont contribué à dessiner sa singularité.

Séquence 1

Le Château, Nantes et la Bretagne jusqu’au 17e siècle

Salles 1 à 6

Découvrez l’histoire du Château des ducs de Bretagne, la vie de François II et de sa fille Anne, qui fut duchesse de Bretagne puis reine de France. L’histoire de Nantes, de l’époque gallo-romaine à l’ouverture vers les colonies de l’océan Atlantique, est également évoquée dans cette séquence.

Les six premières salles sont situées en sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage d’un ensemble architectural ouvert pour la première fois au public, constitué par la tour des Jacobins (une des quatre tours du front occidental du château) et par deux espaces formant la charnière entre les corps des bâtiments du Grand Logis et du Grand Gouvernement. L’espace situé entre la tour des Jacobins et la façade sur cour communiquait autrefois avec le grand escalier à vis de la tour de la Couronne d’Or par l’intermédiaire d’un bâtiment détruit, probablement à la fin du 16e siècle, et dont les cheminées et les élévations sont aujourd’hui restaurées.

Cet espace, haut de 26 mètres, est le nœud de circulation verticale par ascenseur et horizontale par un jeu de passerelles contemporaines, qui relient notamment au niveau 3 le Grand Logis et le Grand Gouvernement.

Salle 1 : Naissance d’une ville marchande

La première salle du musée évoque la Nantes gallo-romaine sous un double aspect, urbain et économique. En effet, les vestiges visibles dans cette salle d’un segment de la muraille gallo-romaine construite vers la fin du 3e siècle de notre ère attestent du tracé de l’enceinte dans sa partie sud-est en bordure de Loire. Subsistant dans son intégralité jusqu’à la fin du 13e siècle, elle formait, sur la rive droite, un quadrilatère irrégulier d’environ 1,7 km, à la confluence de l’Erdre et de la Loire. Le château des ducs de Bretagne a été construit contre une section de son tracé, connu grâce à des recherches archéologiques menées depuis les années 1920.

Arasée, la muraille est découverte en 1922 à deux mètres de profondeur sous le niveau de sol actuel de la cour.

En 1936, son tracé est mis au jour jusqu’à la tour de la Couronne d’Or, ainsi que les vestiges de deux tours, dont l’une constitue l’angle sud-est de l’enceinte gallo-romaine. En 1993, dans le cadre de la restauration de la tour des Jacobins, les archéologues découvrent à l’intérieur du château un autre segment désormais visible et intégré au parcours de visite.

Le rôle économique de la ville antique est attesté par les inscriptions et dédicaces épigraphiques découvertes à l’occasion de travaux urbains. Les moulages présentés ici indiquent l’existence d’un quartier portuaire (vicus portensis) et d’une confrérie des nautes de la Loire (nautae ligerici) qui organise le négoce des métaux, vins d’Italie, huiles d’Espagne, sel et poissons. Le port de commerce est né. La pirogue monoxyle du 13e siècle découverte dans le Brivet, rivière qui se jette dans l’embouchure de la Loire, près de Saint-Nazaire, évoque cette activité séculaire dans l’estuaire.

Nantes doit son implantation et son développement aux possibilités de franchissement de l’estuaire, grâce aux îles qui divisent le fleuve en plusieurs bras à la confluence entre l’Erdre, la Chézine et la Sèvre nantaise.

Favorable aux échanges commerciaux et à l’édification d’une enceinte défensive, le site est également à la jonction du cabotage fluvial et atlantique. Le musée n’ayant pas vocation à traiter des périodes préhistorique, antique, du Bas-Empire et des origines du duché de Bretagne, rôle dévolu à Nantes au musée Dobrée, seul un livre thématique permet de donner les repères nécessaires concernant les périodes antérieures à la construction de l’actuel château des ducs de Bretagne.

Des fiches intitulées « une journée au château avec Anne de Bretagne » vous permettent d’en savoir plus sur les différents usages des espaces à l’époque d’Anne de Bretagne. Deux fiches sont disponibles dans cette salle : l’une évoque l’histoire du château vers 1480 et l’autre présente la chambre de tir.

Salle 2 : La Cité des ducs de Bretagne

La deuxième salle est consacrée aux règnes du duc François II (1458-1488) et à celui de sa fille Anne de Bretagne. La difficulté à traiter muséographiquement de cette période tient à l’absence totale de documents ou objets datant de cette période dans les collections municipales, à l’exception bien sûr, du château lui-même, et d’un objet dont l’histoire rocambolesque de sa conservation ne sera pas retracée ici, le reliquaire du cœur d’Anne de Bretagne (1514).

Seuls des substituts didactiques étaient en mesure de combler cette lacune. Outre le grand livre thématique illustré présent dans chaque salle du musée, et qui permet de regrouper des textes explicatifs synthétiques, des chronologies, des éléments de généalogie et des reproductions de documents conservés dans d’autres institutions, en France et à l’étranger. Un film de 6 minutes, projeté directement sur le mur de granit de la salle située en sous-sol de la tour des Jacobins retrace le contexte historique de la construction du château des ducs de Bretagne et la biographie d’Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne et deux fois Reine de France, née en 1477 en ce Château de Nantes, et morte en son Château royal de Blois en 1514, âgée de 37 ans. Un fac-similé du reliquaire du cœur d’Anne de Bretagne est présenté dans la salle.

La salle 2 est équipée d’une cheminée et de postes de tir qui rappellent la vocation militaire défensive de la forteresse adaptée aux évolutions de l’artillerie de l’époque.

Par un escalier percé dans l’épaisseur de la muraille occidentale, le visiteur est invité à monter au rez-de-chaussée d’un espace de jonction entre le bâtiment du Grand Gouvernement et celui des Jacobins.

Salle 3 : L’édit de Nantes (octobre 2022)

Cette troisième salle évoque la période des guerres de religion et de l’édit de Nantes. La signature de l’édit au château par Henri IV, en 1598, est présenté grâce à un tout nouveau système de projection : un « magic wall », ou« mur interactif ».

En touchant l’un des murs de la salle, les visiteurs déclenchent des

contenus et peuvent ainsi avoir des informations essentielles sur la

signature de l’édit grâce à des textes, des images d’archives et des illustrations.

Salle 4 : Une ville fortifiée (du 13e au 16e siècle)

Cette salle est située au rez-de-chaussée de l’imposante tour des Jacobins qui mesure 20 mètres de diamètre et s’élève sur trois niveaux surmontés d’une terrasse. Cette salle d’artillerie, dotée de trois chambres de tir, est équipée d’une cheminée, de latrines et d’une fenêtre sans doute élargie au 16e siècle, période à laquelle la tour sert de prison. De nombreux graffitis témoignent du séjour des détenus. Gravés, voire sculptés en bas-relief dans l’embrasure de la baie, certains sont l’œuvre de marins anglais comme celui de William Crisp, capturé en 1746 lors de la guerre de succession d’Autriche (1744-1748).

Les croix et autels ont été sculptés pendant la Révolution française par des prêtres réfractaires ayant refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé en 1792.

Au centre de la salle, un grand plan en relief de la ville de Nantes, réalisé en 1859 par M. A. Guilbaud, permet de découvrir la ville close médiévale, enserrée dans ses remparts, jalonnés de tours et dont l’urbanisme évoluera peu jusqu’au 18e siècle. Un dispositif interactif aide à la compréhension et à la lecture de la maquette, en soulignant les fonctions défensives, religieuses, marchandes et administratives de la ville.

Une gravure de Nantes de Cornelis Danckerts du 17e siècle montre une vue panoramique de la ville. Elle est accompagnée d’un dispositif appelé « tableau animé ». D’une durée de 4’, ce dispositif invite à découvrir la gravure en détail.

Est présentée dans cette salle une tapisserie dite « des États de Bretagne », semée de « lys et armes de France » et d’« hermines et armes de Bretagne », selon la commande passée au licier parisien Pierre de Molin, d’une série de six, en date du 4 octobre 1585, par les députés du pays et duché de Bretagne réunis à Nantes. Les tapisseries sont utilisées chaque année dans les villes où se déroulent les réunions des États, probablement jusqu’à la Révolution, en 1789.

Près de la cheminée, une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible, elle s’intitule « nourrir la cour ».

Salle 5 : « La voie atlantique (17e siècle) »

La cinquième salle est consacrée à l’ouverture de « la voie Atlantique » qui amorce le développement commercial de Nantes au siècle suivant. Il s’appuie au 17e siècle sur deux options majeures : la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve et l’ouverture du commerce avec les Antilles à partir de 1640.

Gratien Libault, représenté sur le tableau exposé dans cette salle, fait partie des premiers Nantais à s’engager dans le commerce des captifs. Il arme, avec ses frères Guillaume et Nicolas, un navire en direction des côtes africaines dès 1657. Il est alors échevin, ce qui ne constitue qu’une étape dans son ascension au pouvoir, puisqu’il sera maire de Nantes de 1671 à 1673. Dans les années 1650, ses affaires sont diversifiées : il importe des laines d’Espagne, arme pour la pêche sur les bancs de Terre-Neuve, et depuis 1639 arment régulièrement pour les Antilles où ils achètent du tabac, du sucre, des cuirs et de l’indigo. Ils participent aussi au commerce des engagés, ces travailleurs volontaires qui partent de France dans l’espoir de réussir dans les Antilles. Les plantations nécessitent alors une main-d’œuvre importante. Le commerce entre l’Europe et les Antilles est dit « en droiture », car les navires font des voyages en « ligne droite ».

L’ordonnance de 1681 de Jean-Baptiste Colbert organise la marine de commerce et règle tous les aspects de la vie maritime. Nantes doit à Colbert l’enrichissement de son port, grâce à l’autorisation d’y organiser, jusqu’en 1733, une partie des ventes des navires de la Compagnie des Indes.

Près de la cheminée, une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible. Elle s’intitule « protéger le palais » et permet de visualiser l’organisation de cet espace en salle des gardes à la fin du 15e siècle.

Salle 6 : Le château des ducs de Bretagne

Un film de 6’ présente les grandes étapes de la construction du château et les différents modes d’occupation à travers les siècles, ainsi que les personnages ayant marqué son histoire.

Dans l’embrasure de la fenêtre, une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible, elle s’intitule « héberger le roi Charles VIII ».

Salle 7

Un dispositif numérique 3D à manipuler permet de découvrir les évolutions architecturales du monument

Séquence 2

Fille du fleuve et de l’océan

Salles 8 à 10

Quelles images connait-on aujourd’hui de Nantes ? Si l’Edit de Nantes l’a rendu célèbre, si les industries LU et BN diffusent son nom, si elle a inspiré des artistes et des chansons, la ville est aussi connue pour avoir été négrière, résistante, martyre, et pour être aujourd’hui une ville culturelle. Nantes semble toujours avoir joué de son image, bretonne et ligérienne, dessinant de multiples visages, déclinés dans ces salles.

Cette séquence se déploie dans un ensemble de trois salles, au premier étage de la tour des Jacobins et au premier niveau du Grand Logis.

Il s’agit ici, avant de reprendre le fil chronologique de la présentation jusqu’à nos jours, d’explorer d’une part le cadre géographique de Nantes, ville d’estuaire, et d’autre part de s’attacher à montrer comment se sont construites les représentations de la ville, qui s’ancrent sur des symboles, des objets témoins, des lieux, des repères qui constituent les lignes de force de la mémoire et de l’imaginaire. À Nantes, le port, le fleuve et l’ouverture océanique sont la matrice de la ville. Ils forgent les traits majeurs de sa personnalité et la perception sensible qui y est attachée. Le lieu intime de Nantes avec les eaux n’a cessé de marquer son histoire.

Salle 8 : « Une ville sirène »

Ainsi, la salle 8, intitulée en référence à la célèbre citation de Julien Gracq, extraite de La forme d’une ville, « Ni tout à fait terrienne, ni tout à fait maritime : ni chair, ni poisson – juste ce qu’il faut pour faire une sirène », fait-elle se confronter, dialoguer des œuvres aussi diversifiées qu’une figure de proue de navire, un fer d’esclave, un coffre de marinier de la Loire, la « tour-phare » de l’usine LU, une statuette publicitaire Amieux Frères, intitulée L’Antillaise, les armes de la ville de Nantes, des affiches promotionnelles touristiques et commerciales, telle celle conçue en 1932 par Bernard Lachèvre, Nantes, grand port industriel et colonial, ou encore la représentation de Nantes par J. M. W. Turner, exécutée trois années après son passage à Nantes, en octobre 1826.

Une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible, elle s’intitule « gouverner le duché ».

Salle 9 : « Nantes et les arts »

Le thème « Nantes et les arts » est présenté dans la salle 9 sous forme multimédia. Deux postes de consultation permettent, à travers les œuvres de peintres, écrivains, poètes ou cinéastes, de découvrir comment Nantes, ville d’artistes et ville d’inspiration artistique, s’est forgé une image entre réalité, imaginaire et nostalgie.

La partition de la chanson de Barbara, Nantes, ainsi qu’un ouvrage de Jules Verne sont présentés dans cet espace.

Une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible, elle s’intitule « administrer le duché ».

Salle 10 : « Une ville ouverte »

Organisée autour des quatre points cardinaux, au nord la Bretagne, au sud la Vendée, à l’ouest l’océan et à l’est la vallée de la Loire, elle est consacrée à Nantes comme carrefour et frontière, avec en filigrane cette question toujours d’actualité : Nantes est-elle en Bretagne ?

Historiquement bretonne, comme en témoigne le château ducal, Nantes est aussi une ville ouverte sur l’intérieur du pays comme sur le lointain, ville où se sont installés de nombreux étrangers, ville d’échanges et de croisements qui lui ont forgé un caractère particulier. Le tableau du port de Saint Nazaire de Charles Leduc est accompagné d’un dispositif appelé « tableau animé ». D’une durée de 4’, ce dispositif vidéo permet de découvrir en détails cet immense tableau.

La montée par l’escalier à vis de la tour de la Couronne d’Or permet d’accéder au deuxième étage du Grand Logis où s’ouvre la troisième séquence.

Séquence 3

Le négoce et la traite atlantique

Salles 11 à 17

Aux 18e et 19e siècles, Nantes prospère grâce au commerce avec les colonies françaises des Antilles et grâce à « l’infâme trafic », pour reprendre les termes des premiers abolitionnistes : la Traite atlantique. Les routes commerciales qui s’étendent de L’Europe vers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique témoignent de la complexité de ce commerce dont les négociants, armateurs et industriels nantais tirent de substantiels bénéfices. 550 000 hommes, femmes et enfants furent déportés d’Afrique vers l’Amérique à bord des navires nantais.

Cette longue séquence se déploie dans sept salles des niveaux supérieurs du bâtiment du Grand Logis.

Salle 11 : « Un port du grand large »

La salle 11 s’attache à montrer les caractéristiques et les activités du port de fond d’estuaire, dont les acteurs ont su, en quelques décennies, convertir le site de transit et le port de pêche en un grand port d’armement atlantique et colonial. Nantes organise alors à son profit l’espace de la basse Loire. La trentaine de « petits » ports de mer ou de rivière qui le jalonnent deviennent des avant-ports. L’ensablement de l’estuaire interdit en effet l’accès au quai de la Fosse des navires de fort tonnage et c’est de Paimbœuf, Mindin ou Couëron que partent les navires nantais. Au retour, leurs cargaisons sont transportées jusqu’à Nantes à bord des gabarres et autres embarcations à fond plat. La construction navale se développe progressivement vers l’aval, pour bénéficier du lit plus profond de la Loire. La fonction de port fluvial demeure importante. La Loire amont permet d’être en relation commerciale avec tout l’arrière-pays.

Les collections présentées montrent l’activité portuaire développée autour des produits coloniaux de luxe et notamment le sucre, en provenance de Martinique, Guadeloupe, Cayenne et Saint-Domingue. Des pièces de porcelaine rapportées de Chine par les navires de la Compagnie des Indes, et des arrêts du Conseil d’État du roi, rappellent que de 1665 à 1733, Nantes a eu le privilège d’organiser les grandes ventes de la Compagnie. La décision royale, en 1733, de regrouper à Lorient toutes les ventes, prive les négociants nantais d’un commerce important. Recherchant des nouvelles routes commerciales, ils se tournent vers les colonies. Traversant l’Atlantique chargés de produits manufacturés, les navires reviennent avec leurs cargaisons de sucre, café, indigo, cacao, tabac et coton. Ce commerce en droiture s’appuie sur une économie directement liée à la traite des Noirs et à l’esclavage.

Trois portraits de négociants sont présentés dans cette salle. Deux d’entre eux représentent quatre Nantais en 1753. Le portrait de gauche réalisé par le peintre dijonnais Pierre-Bernard Morlot représente un négociant nantais : Dominique Deurbroucq et un jeune garçon vivant en esclavage à Nantes. A droite, le jeune serviteur l’observe. Il porte le collier de servitude, qui enserre son cou et rappelle sa condition. Originaire d’une famille de négociants catholiques d’Anvers, le père de Dominique Deurbroucq s’est installé à Nantes en 1707. Dominique Deurbroucq pratique essentiellement le commerce en droiture avec les colonies françaises et le négoce avec les pays du Nord de l’Europe. Il a aussi participé à deux campagnes de traite en 1742 et en 1749. Exposé juste à côté, le portrait de sa femme Marguerite. Elle est, elle aussi représentée avec une personne vivant en esclavage à Nantes. Les tableaux de Dominique Deurbroucq et de son épouse née Marguerite Sengstack, réalisés par Pierre-Bernard Morlot sont exceptionnels par la représentation d’un homme et d’une femme vivant en esclavage à Nantes, figurant à leurs côtés. Si les modèles n’ont, à ce jour, pas encore été identifiés, ils témoignent de l’existence de personnes en état de servitude sur le sol français. Un dispositif de projection sonore sur les œuvres se déclenche toutes les 15’. Ce dispositif permet d’entrer dans l’espace des tableaux, d’en comprendre la composition et d’analyser les détails qui nous informent à la fois sur la volonté des commanditaires et la réalité de l’époque. . Réalisé par le peintre Jean Ranc , le troisième portrait représente l’un des plus importants négociants nantais du tout début du 18e siècle : Joseph de La Selle. Ce dernier s’installe à Nantes en 1710 pour y poursuivre ses activités de négoce entamées à Orléans.

Comme le montre ces portraits, les négociants jouissent à la fois d’un grand confort financier et d’une position sociale élevée. Ils jouent très souvent un rôle important et influent à l’échelle de la ville. Ces hommes sont à la tête de maisons de commerce qui se développent grâce à un système judicieux de réseaux. Les négociants peuvent ainsi conclure des affaires par l’intermédiaire des nombreux marchands étrangers qui vivent à Nantes. Ils développent aussi des succursales dans les grands ports étrangers. La gestion en est alors confiée à un membre de leur famille ou à une proche relation.

Si quelques-uns font exclusivement de la traite, tous l’ont pratiqué de près ou de loin. Ils diversifient leurs activités, comme par exemple les Montaudouin, qui, en 1725, sont à la tête de la première fortune nantaise. Ces derniers pratiquent le commerce maritime sous toutes ses formes, essentiellement du commerce en droiture, mais également de la traite d’esclaves. Ils investissent aussi dans le textile, notamment dans la fabrication des toiles imprimées.

L’objectif des négociants est donc de vendre rapidement les produits qu’ils font rapporter des colonies. Pour cela, ils font régulièrement affaire avec des acheteurs qu’ils connaissent bien. Ainsi, la majorité du sucre qui arrive à Nantes emprunte des réseaux qui le mènent en Europe du Nord et particulièrement en Hollande.

Salles 12 et 13 : « Nantes, premier port français de traite atlantique »

En salle 12, un seul objet est présenté. Il s’agit du Code Noir. Des extraits sont reproduits sur les murs tandis que d’autres peuvent être écoutés.Ce texte est composé de soixante articles qui réglementent la pratique de l’esclavage dans les colonies françaises. Écrit à l’initiative de Colbert (alors contrôleur général des finances), il complète les mesures que celui-ci a pris en faveur de la traite atlantique. La première édition date de mars 1685.

Quelle est la place du port de Nantes dans le commerce esclavagiste européen ?

Au 18e siècle, trois pays européens dominent le trafic atlantique : l’Angleterre le Portugal et la France. L’Espagne, très présente en Amérique, ne pratique pas la traite directement, mais se fournit en esclaves par le biais des nations étrangères.

Nantes est alors le premier port atlantique français avec 43% des expéditions, soit près de 1800. Suivent La Rochelle, Bordeaux et Le Havre. On estime aujourd’hui qu’au 18e siècle, 495 000 Africains ont été captifs à bord des navires de traite nantais et 102 000 au 19e siècle. Entre 1501 et 1867, Nantes représente 13,4% de la traite humaine européenne.

La scénographie de la salle 13 évoque l’entrepont d’un navire de traite. Cet espace (situé entre le pont du navire et les cales) est l’endroit où sont enfermés les captifs durant la traversée, des côtes africaines aux colonies. Cette salle permet aussi de comprendre les différentes étapes d’une campagne de traite. Les premières vitrines évoquent le moment du départ, c’est-à-dire l’armement du navire et la constitution de la cargaison. Les vitrines suivantes se rapportent à l’achat des captifs sur les côtes africaines, puis à la traversée. À la suite encore, d’autres présentent l’arrivée aux Antilles et la vente des captifs. Enfin, dans la dernière partie de la salle, une vitrine et une maquette sont consacrées aux conditions de vie et de travail des personnes mises en esclavage dans les plantations.

La plupart des documents présentés ici sont des archives commerciales : comptes d’armement ou de vente, factures et contrats. Précis et abondants, ils sont rédigés soit par le capitaine lors du voyage, soit par l’armateur. Si certains documents sont produits par une seule personne et destinés à un nombre restreint de lecteurs, d’autres sont écrits en plusieurs exemplaires et diffusés. Tout armateur se doit de rendre compte à ses actionnaires du déroulement de la campagne de traite. Les comptes d’armement, les contrats d’assurance et les livres de bord sont ainsi des documents qui aujourd’hui nous renseignent sur ce commerce pratiqué alors en toute légalité.

Pour autant, les collections conservées dans un ancien grand port esclavagiste, si elles révèlent ce qu’a pu être ce commerce d’êtres humains, ne permettent à aucun moment de « raconter » l’esclavage. Il faut les renverser, parfois complètement, pour tenter d’évoquer ce que fut, pour celles et ceux qui le vécurent, l’horreur de ne plus s’appartenir.

De grandes familles d’armateurs nantais se spécialisent dans ce commerce et, plus largement, l’ensemble du négoce nantais est impliqué dans la traite atlantique. Le commerce « en droiture » avec les îles permet l’arrivage en France des produits coloniaux. Les colons paient ainsi les esclaves achetés à crédit. Certaines industries nantaises fournissent des biens échangés sur les côtes africaines contre des esclaves, d’autres transforment les produits rapportés des colonies. Les manufactures de toiles imprimées se développent dans la seconde moitié du 18e siècle. Les toiles représentent en effet 60 à 80 % de la valeur de la cargaison de départ d’un navire de traite.

Le choix des documents exposés ici permet de suivre les étapes d’une expédition, depuis le financement de la campagne, la préparation de la cargaison, la traversée de l’Atlantique, l’achat des captifs sur la « côte des esclaves » jalonnée de comptoirs de traite abrités par des forts européens, jusqu’à la vente des captifs à Saint-Domingue, mais aussi à la Guadeloupe et à la Martinique, et les conditions de vie des personnes mises en esclavage dans les plantations, où les tentatives d’évasion sont sévèrement réprimées.

Des dispositifs interactifs permettent de mettre en relation la traite nantaise avec l’histoire européenne et mondiale, du 15e siècle au 19e siècle, d’être « à bord de la marie-Séraphique » lors de la traversée de l’atlantique, de visionner un extrait du film « paroles d’esclaves, les derniers témoignages » de Serge Bilé et de Daniel Sainte- Rose- Franchine, tourné en mai 2010.

Salles 14 et 15 : Chez les « messieurs du commerce »

Elles sont situées sous la voûte en « berceau brisé » (restituée dans les années 1970 par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques Pierre Prunet. Ces salles sont des espaces créés sur une mezzanine contemporaine au niveau des combles du Grand Logis.

Ces salles permettent de présenter le décor intérieur de la communauté marchande de Nantes, bourgeoisie aisée, enrichie en grande partie par la traite atlantique et le commerce colonial.

Le paravent chinois et les porcelaines de la compagnie des Indes témoignent non seulement du goût prononcé des élites nantaises pour les produits chinois, mais aussi du rôle essentiel joué par la compagnie des Indes dans les échanges commerciaux du 18e siècle. Non seulement la compagnie des Indes ne fournit pas seulement une partie des produits d’échanges pour l’achat des captifs, mais elle alimente aussi l’élite, enrichie grâce au négoce en porcelaines, meubles ou tissus par exemple.

Les meubles et objets en « bois des îles », les pièces armoriées en porcelaine de Chine, les toiles imprimées aux motifs exotiques, deviennent les principaux éléments de décor des « folies », riches demeures construites dans la campagne nantaise et des luxueux hôtels particuliers édifiés le long de la Loire, plus particulièrement sur l’île Feydeau et sur le quai de la Fosse. Le mobilier dit « de port » désigne les meubles en acajou massif produits dans les grands ports de la façade atlantique. Provenant de Cuba, de Saint-Domingue ou de Guyane, l’acajou représente, à Nantes, 18 à 25 % du fret annuel antillais. Les maîtres ébénistes de Nantes, au nombre d’environ 80 à la fin du 18e siècle, apprennent à travailler ce bois aux qualités exceptionnelles et produisent pour la bourgeoisie du négoce, boiseries, lambris, parquets et mobilier dont on peut voir quelques exemplaires présentés dans la salle.

Salles 16 et 17 : La ville des négociants

Situées à l’étage inférieur, ces deux salles montrent que si la ville se pare de modernité, elle n’en est pas pour autant gagnée aux idées nouvelles des Lumières et demeure avant tout une ville de commerce. On crée des Sociétés de lecture fréquentées par l’élite négociante qui y cherche plutôt une culture utilitariste, aidant à l’affirmation du rang social, qu’un intérêt pour la pensée révolutionnaire et la contestation sociale. Dans cette ville où les valeurs mercantiles sont fortement promues, l’enseignement est négligé au profit d’une éducation « sur le tas », afin que les fils succèdent aux pères au sein de la maison de commerce familial. Le portrait du négociant Pierre Antoine de la Villeboisnet est exposé dans cette salle à côté de deux portraits de maires de Nantes.

Une vitrine au centre de la salle est consacrée au négoce. Des monnaies de provenance extrêmement variées y sont présentées ; elles témoignent des échanges commerciaux mondialisés auxquels prennent part les négociants de la ville.

Le théâtre, lieu à la mode au 18e siècle, propose, outre les pièces célébrées dans toute la France, un répertoire exotique et lointain, conforme aux horizons mercantiles du monde des négociants, qui ont fondé en 1727 l’Académie de musique. En 1788, on joue la pièce de Lescot, La Négresse ou le pouvoir de la reconnaissance, évoquant l’esclavage et la liberté.

Une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible, elle s’intitule « loger la maison de la Reine ». De profondes transformations urbaines marquent cette période. Passant de 40 000 habitants au début du 18e siècle à 80 000 au début du suivant, la ville encore toute médiévale, enserrée dans son enceinte, va s’agrandir et se moderniser. De 1755 à la veille de la Révolution, l’enceinte disparaît pour laisser place aux nouveaux projets d’urbanisme proposés par l’architecte Ceineray. Mathurin Crucy achève le programme d’embellissement initié par son prédécesseur. Il propose l’aménagement de nouveaux quartiers, la place Royale, le quartier Graslin, le cours Cambronne et termine l’aménagement des cours à l’est de la cathédrale. Il est aussi l’auteur d’importants bâtiments et monuments publics : la Bourse, les bains publics, la halle à blé, la colonne Louis XVI et surtout le théâtre.

Une reconstitution en 3D de Nantes en 1757, à partir du survol du plan Cacault dressé à cette même date, permet de pénétrer, lors de promenades virtuelles, dans les quartiers les plus significatifs de Nantes, à la veille des grands embellissements de la ville de la fin du 18e siècle.

En complément, un film de 11 minutes montre les grandes réalisations architecturales réalisées entre 1760 et 1850, qui forgent l’identité actuelle de la ville.

Une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible, elle s’intitule « utiliser les commodités ».

Séquence 4

Nantes en révolution

Salle 18

A la fois acquise aux idéaux républicains et opposée à l’abolition de l’esclavage, Nantes est une ville ambiguë pendant la période révolutionnaire, prise dans l’étau de la Terreur et dans la Guerre de Vendée.

Sur le palier juste avant la salle 18, une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible, elle s’intitule « prier, conserver ses trésors ».

Salle 18 : Nantes en Révolution

La quatrième séquence du parcours ne comporte qu’une seule salle. Les faits marquants à Nantes de cette période sont présentés de manière chronologique : 1789 début de la Révolution, Nantes et les idéaux révolutionnaires, 1793 de la guerre de Vendée à la Terreur.

Un film permet de suivre les événements nantais, au jour le jour, à partir du journal fictif d’un habitant et de les replacer dans le contexte national. La carte de Nantes présentée sur la planche thématique permet de découvrir les lieux marquants où de célébration de la période révolutionnaire. A la fin du 18e siècle, Nantes 2e port de France connait une période économique fructueuse. Ouverte aux idées nouvelles, elle est qualifiée par le voyageur anglais Arthur Young en 1788 de ville « enflammée pour la liberté ». L’adhésion à la Révolution et à ses idéaux s’exprime alors de diverses manières. La bourgeoisie négociante aspire à jouer un plus grand rôle. Les cahiers de doléance présentées aux États Généraux de 1789 demandent des transformations en matière politique, judiciaire et surtout fiscale, mais elle reste hostile à l’abolition de l’esclavage. Sur le mur de gauche en entrant sont présentées des extraits de ces cahiers.

Le 18 juillet 1789, en écho à la prise de la Bastille (dont un modèle en fer réalisé pour la municipalité de Nantes est présenté), les Nantais investissent le château symbole de l’absolutisme royal, et s’en font remettre les clés.

Les prénoms donnés à certains enfants nantais attestent de façon originale et émouvante du patriotisme des parents. Les filles sont prénommées Carmagnole Désir de la paix, Victoire ou Liberté et les garçons : Ardent Montagnard, Marat ou Sans-Culotte. Quelques-uns de ces prénoms sont inscrits sur un des murs de la salle.

Nantes se montre, dans les premières années, soucieuse d’appliquer la politique nationale.En septembre 1789, la majorité des paroisses de Bretagne opte pour la création de cinq départements. Celui de Loire-Inférieure est dessiné approximativement sur les contours de l’ancien comté nantais. Les « marches » disparaissent et les paroisses sont transformées en communes. Le négociant Danyel de Kervégan devient maire de la nouvelle Commune de Nantes. La ville adhère avec enthousiasme aux principes de la Révolution et apparaît comme une ville patriote. Le nouveau pouvoir est en partie accaparé par le négoce. Après les tensions de l’été 1789, les patriotes s’organisent en corps de volontaires armés, donnant naissance à la garde nationale, symbole d’une révolution fraternelle en marche.

Cependant, la situation s’avère plus complexe. Parmi les idéaux révolutionnaires, la question de la traite atlantique et de l’esclavage divise. L’idée d’égalité, inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est contestée par les négociants nantais, qui craignent pour leur commerce. Depuis 1789, Nantes affirme son attachement au système esclavagiste. Dans le département, seule la paroisse de Barbechat souhaite, dans son cahier de doléances, la disparition de l’esclavage.

Après la mort de Louis XVI en janvier 1793, les divisions s’aggravent. La décision de lever 300 000 hommes pour répondre à l’entrée en guerre de l’Angleterre déclenche une guerre civile dans le département et au sud de la Loire. Refusant le tirage au sort, les paysans s’insurgent et forment des bandes armées. Les volontaires et les gardes nationaux tentent de contenir les émeutiers. En mars, plusieurs centaines de républicains sont massacrés à Machecoul. La « guerre de Vendée » commence. Les « Blancs » sont maîtres des campagnes, les « Bleus », républicains, tiennent Nantes et les principales villes de Loire-Inférieure.

L’échec des « Blancs » devant Nantes, les 28 et 29 juin 1793, signe la première victoire des républicains. En septembre, l’arrivée des troupes d’élite du général Kléber annonce le repli des Vendéens. Défaits à Cholet le mois suivant, les « Blancs » entament leur longue marche semée de défaites. Le 23 septembre 1793, les « Bleus » anéantissent le reste de l’armée vendéenne à Savenay. Cependant, le pays n’est pas pacifié et les prisons nantaises regorgent de détenus. Paris envoie à Nantes le représentant du peuple Jean-Baptiste Carrier.

Ce dernier impose à la ville ses exigences, accusant de contre-révolution les Girondins, les riches négociants et les Vendéens. D’octobre 1793 à janvier 1794, Nantes et le département vivent sous la Terreur. Les exécutions par guillotine, fusillades et noyades en Loire s’enchaînent. Les noyades ont lieu de nuit à bord de barges que l’on saborde. Une peinture anonyme en représente ici une scène, en présence de Carrier.

Une autre scène peinte en 1838 par Auguste-Hyacinthe Debay (1804-1865) représente l’exécution des quatre sœurs de la Métairie et de leur bonne, guillotinées place du Bouffay. Ces images allaient forger la légende noire de Carrier. Pour pacifier la Vendée, la Convention envoie des troupes commandées par le général Turreau, qui se livrent à de véritables massacres. Le rappel de Carrier à Paris, au printemps 1794, met fin à la Terreur et la nomination de Hoche à la tête de l’armée de l’Ouest permet la mise en œuvre d’un plan de pacification de la région. Malgré l’anéantissement à Savenay de l’armée « catholique et royale », Charette, resté au sud de la Loire, réussit à reconstituer une armée.

Au nord du fleuve, les embuscades se succèdent : c’est la chouannerie. Le 17 février 1795, la convention et Charette signent le traité de paix de La Jaunaye, près de Nantes, mais en juin le conflit est relancé par le débarquement des troupes royalistes à Quiberon. Charette reprend le combat contre la République. Affaibli, isolé, il est finalement arrêté et fusillé à Nantes, place des Agriculteurs (l’actuelle place Viarme), le 29 mars 1796.

L’exécution de Louis XVI en 1793 ouvre les hostilités avec l’Angleterre et la Hollande. Le conflit devient aussi maritime, ce qui modifie considérablement les intérêts des négociants nantais qui ne peuvent armer des navires sans risques.

L’autorisation d’armer des navires pour une guerre de capture des vaisseaux ennemis, dite « guerre de course » apparaît comme un moyen de substitution qui permet des bénéfices non négligeables. Nantes devient un port de corsaires. Les prises, navire et cargaison, sont vendues au bénéfice de l’armateur. Une affiche signale la vente à Nantes, le 22 messidor an V (10 juillet 1797), du navire anglais La Sophia, venant d’Amérique, et saisi par le corsaire nantais Duguay-Trouin.

Séquence 5

Un port industriel et colonial (1791-1914)

Salles 19-25

Dans cette séquence, laissez-vous entrainer dans l’effervescence de la ville au 19e siècle. A la fois bourgeoise et ouvrière, Nantes devient une ville industrielle importante. Ne parle-t-on pas alors d’une avenue d’usines pour désigner les rives de la Loire qui s’allongent vers Saint- Nazaire ? Amieux, LU, BN, Saupiquet, Cassegrain, Biette, Sarradin, rivalisent d’ingéniosité publicitaire pour se faire remarquer !

La cinquième séquence du parcours est répartie dans sept des salles du Grand Gouvernement et des tours d’entrée, l’une appelée tour de la Boulangerie et l’autre tour du Pied-de-Biche. Ces tours communiquent à chaque niveau avec les salles du bâtiment sur cour.

À l’entrée de la salle 19, une fiche du parcours « une journée au château avec Anne de Bretagne » est disponible, elle s’intitule « nettoyer, lessiver, ranger».

Salle 19 et 20 : La recherche d’un nouvel horizon

La présentation dans la salle 19 est chronologique et thématique. Elle aborde les idées abolitionnistes et les prémices de cette Révolution, la 1ère abolition de l’esclavage et l’indépendance d’Haïti, la traite illégale et les abolitions définitives.

Le processus révolutionnaire touche également les colonies. Une importante révolte d’esclaves éclate en aout 1791 dans la partie nord de l’île de Saint-Domingue, de nombreuses villes sont incendiées. En juin 1793, la victoire des troupes républicaines oblige le commissaire civil de la République Sonthonax, envoyé dans l’île pour rétablir l’ordre, à tenir la promesse qu’il avait faite aux esclaves révoltés qui l’avaient soutenu. Il leur accorde la liberté.

D’abord progressive, elle s’étend à toute la colonie avant d’être ratifiée par décret de la Convention le 4 février 1794.Le Premier Consul Napoléon Bonaparte met fin à la première abolition de l’esclavage en 1802.L’esclavage est rétabli.

La révolution haïtienne et la guerre déclarée en 1793 à l’Angleterre ébranlent une première fois les intérêts maritimes du port. L’indépendance de Saint-Domingue en 1804, entraîne la ruine des activités commerciales de la ville. Au début du 19e siècle, le négoce avec les îles s’effondre presque totalement. La venue de Napoléon, en août 1808, redonne espoir aux armateurs et négociants. L’empereur s’engage en effet à développer un grand avant-port à Saint-Nazaire. Dans les faits, les travaux ne débuteront que 27 ans plus tard.

En 1815, le retour de la paix relance le négoce nantais.Les armateurs et les négociants tentent de renouer avec les destinations qui ont fait leur richesse durant tout le 18e siècle, notamment avec l’Afrique et les Antilles. De nombreux armateurs Nantais reprennent alors leurs activités de traite humaine même si le contexte est devenu plus délicat. En effet, une convention arrachée à la France par l’Angleterre, en 1814, autorise les Français à poursuivre la traite pour une durée de 5 ans seulement. Finalement, le 8 janvier 1817, Louis XVIII interdit la Traite des esclaves en France. Cette loi n’est pas respectée. Entre 1816 et 1825, Nantes assure encore 76% des campagnes de traite française. On estime que 100 000 hommes, femmes et enfants furent transportés à bord des navires français.Devant l’importance du trafic illégal, l’État prend des mesures pour décourager ce commerce mais seuls des mesures répressives amènent peu à peu les derniers armateurs nantais à y renoncer. Nantes renoue avec son ancien trafic colonial mais une partie des colonies françaises est passée aux mains d’autres nations. Aussi les armateurs nantais changent-ils de cap. Les îles Bourbon et de France – les actuelles îles de la Réunion et île Maurice – deviennent les principales destinations et les nouvelles îles à sucre. En 1836, 63 % des sucres importés à Nantes proviennent de ces îles. De nombreux objets et des documents évoquent la reprise de la traite atlantique à Nantes malgré son interdiction. L’anneau de traite en ivoire présenté dans la salle est un objet unique, rare témoin matériel des échanges ayant cours à Bonny sur la côte de Calabar (actuel Nigéria), lors des campagnes de traite des navires européens à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Bonny est alors un des comptoirs de traite les plus importants d’Afrique occidentale et une destination privilégiée des navires nantais. Destiné à un membre de la famille Pepel, l’anneau témoigne de l’importance accordée par ses commanditaires à son destinataire. A la tête du pouvoir local, cette famille est alors incontournable.

Le journal de traite du navire La Bonne Mère détaille l’expédition menée en 1815 et précise que l’achat de captifs se déroule sans heurts à Bonny, une fois effectué le paiement des coutumes à destination du « roi Pepel ». A la date du départ du navire, la traite des esclaves est encore légale, tolérée en France pour cinq années en vertu d’un accord signé avec l’Angleterre en 1814 mais lorsque le navire accoste à Point-à-Pitre en Guadeloupe elle y est devenu illégale. En effet, l’ile est tombée sous domination anglaise en aout 1815. L’Angleterre ayant aboli la traite atlantique depuis 1807, le navire est saisi comme prise de guerre ainsi que sa cargaison.

A Nantes, les mentalités évoluent peu. Il faut attendre la troisième loi abolitionniste du 4 mars 1831 pour mettre un terme à cette pratique. L’armateur risque désormais 10 à 20 ans de travaux forcés et les bailleurs de fonds comme les assureurs, la réclusion…

Il faut attendre la loi du 27 avril 1848 pour que soit enfin aboli l’esclavage en France. Ce texte libère 248 500 hommes, femmes et enfants dans les colonies françaises et en métropole.

Cette victoire ne doit pas occulter deux réalités. L’abolition a été âprement négociée avec les colons qui obtiendront en 1849, le versement d’indemnités importantes. La perception que la plupart des abolitionnistes partagent du continent africain à cette date favorisera sa colonisation. En effet, même lorsqu’ils dépassent le préjugé de la couleur, les opposants à l’esclavage considèrent l’Afrique comme un espace dont les populations doivent être éclairées, instruites et dirigées par les Européens, auxquels revient, selon eux, une mission civilisatrice.

Dans la dernière partie de la salle est présentée l’activité baleinière. Au début du 19e siècle, Nantes est le deuxième port baleinier de France derrière Le Havre. Malgré cette seconde place, l’investissement nantais reste faible : les profits semblent très aléatoires et la durée des campagnes de pêche trop longue.Les premiers armements sont organisés dès 1817 par Thomas Dobrée.

Dans la salle 20, une maquette et un tableau représentent le port. Exécuté vers 1816-1817 par le peintre nantais François Sablet, le tableau représente le port de Nantes ; il place le spectateur devant la cale de la machine (la grue qui pourvoit de mâts les navires). L’artiste qui réside sur le quai de la Fosse l’a certainement composé depuis sa fenêtre. Il nous invite à regarder sur le quai les activités de chargement, déchargement et de négoces. Proche de la Bourse, ce quai aménagé au 18e siècle tient une place importante dans la vie sociale nantaise. Ce tableau est accompagné d’un dispositif appelé « tableau animé ». D’une durée de 4’, ce dispositif vidéo permet de découvrir en détail cet immense tableau.

La maquette représente le quartier des Salorges vers 1830. On y voit notamment les hôtels particuliers construits jusqu’aux carrières de Misery.

Salle 21 : Une nouvelle prospérité

Le titre de la salle « une nouvelle prospérité » souligne, à la fin du 19e siècle, le renouveau du trafic maritime, grâce, notamment à la modernisation des moyens de transport. C’est l’épopée des grands voiliers cap-horniers. Construits en fer, ces grands navires de trois ou quatre mâts transportent vers l’Europe le nitrate du Chili, le nickel de la Nouvelle-Calédonie, les bois d’Oregon et la laine d’Australie. Entre 1890 et 1902, 155 grands voiliers sont construits à Nantes et à Saint-Nazaire. Jusqu’en 1863, année marquée par la maladie de la canne à sucre réunionnaise, Nantes est le premier port français pour les sucres exotiques. Après un bref déclin des activités portuaires, les signes d’un renouveau apparaissent à partir des années 1890. Les aides de l’État encouragent la construction navale. En 1896, retrouvant son trafic de 1865, Nantes occupe le sixième rang des ports français.

Commandée par la chambre de commerce pour l’Exposition universelle de 1900, la grande maquette du port de Nantes participe à la promotion du grand port international de fond d’estuaire. Régulièrement actualisée, la maquette est exposée dans le hall de la bourse de commerce jusqu’en 1927, puis donnée au musée. Le dispositif numérique tactile qui l’accompagne permet d’explorer le territoire du port à l’orée du 20e siècle. Les quatre écrans situés au-dessus de la maquette diffusent des images du port puisées dans des films d’archives, de 1920. En navigant sur l’écran d’une des trois dalles tactiles on découvre l’activité de Nantes et de son port à une époque où les chantiers navals étaient l’un des fleurons de l’industrie nantaise. La vie des hommes à bord des navires et les métiers du port sont illustrés par la présentation de nombreux documents, objets, instruments et outils utilisés par les marins, dockers et portefaix, représentés par des artistes tels que Jules Grandjouan ou René Pinard.

Salle 23 : L’estuaire industriel

À la fin du 19e siècle, plus de 30 000 ouvriers et ouvrières travaillent dans les usines de Nantes et de la basse Loire, en grande partie dans les chantiers de construction navale et les entreprises métallurgiques de Basse-Indre, Couëron et Trignac. Les industries agroalimentaires (biscuiteries et conserveries), les usines chimiques, d’engrais et les savonneries recrutent également en masse.

La naissance de la conserverie nantaise est évoquée ici. En 1824, Joseph Colin ouvre son usine rue des Salorges, près du port.

Appliquant à la sardine le procédé de stérilisation inventé quelques années plus tôt par Nicolas Appert, Colin transforme son entreprise artisanale de confiseur en une usine aux méthodes industrielles. Pêchée le long des côtes du département, la sardine devient le principal produit d’une gamme de conserves complétée par la viande ainsi que les légumes fournis par les maraîchers nantais.

Étroitement liée à l’histoire du port de Nantes, la construction navale se développe à partir de 1843 sur l’île de la Prairie-au-Duc, réunissant les Ateliers et Chantiers de la Loire (A.C.L) et les Ateliers et Chantiers de Bretagne (A.C.B).

Des vapeurs sont construits à Nantes depuis 1822 et le premier navire ayant une coque en fer est lancé en 1856. À Saint-Nazaire, le premier chantier est créé en 1862. Tous ces chantiers sont spécialisés dans la construction des grands voiliers en fer, de cargos, de navires de guerre. Saint-Nazaire acquiert une spécialité, les paquebots, dont le célèbre Normandie lancé en 1932. Les industries métallurgiques de l’estuaire alimentent la navale, les raffineries de sucre, les conserveries et les biscuiteries. Les forges de Basse-Indre, créées en 1822, deviennent le premier centre métallurgique de la région. L’entreprise produit de la fonte de fer, puis, à partir de 1888, de l’acier. En 1893, les forges produisent leurs premières feuilles de fer-blanc, destinées principalement aux industries agroalimentaires pour leurs emballages, boîtes à biscuits et conserve.

En 1902, elles prennent le nom d’Établissement J. J. Carnaud et Forges de Basse-Indre. De nombreux ateliers de chaudronnerie prospèrent. Les maisons Lotz, Voruz, Brissonneau produisent du mobilier urbain et du matériel pour le chemin de fer, l’agriculture et les constructions métalliques. À Trignac, les forges et aciéries créées en 1879, approvisionnent les chantiers de Saint-Nazaire.

À Couëron, la principale usine française de cuivre et de plomb est fondée en 1861. Plus de 30 000 ouvriers sont employés dans ces secteurs à la fin du 19e siècle. Les conditions de travail sont rudes, les salaires peu élevés et les périodes de récession marquées par le chômage sans indemnités. Une importante communauté bretonne émigre en région nantaise, notamment dans la commune de Chantenay. Parlant breton, s’intégrant difficilement et astreints aux emplois les plus durs, ces nouveaux venus constituent une couche particulièrement défavorisée de la classe ouvrière.

Attirés par un possible succès sur un territoire en devenir, les entrepreneurs, comme Jean-Romain Lefèvre, (le fondateur de Lefèvre-Utile), Maurice Amieux, Charles Cassegrain, Arsène Saupiquet (conserveurs), Nicolas Cézard (raffineur de sucre), Alfred Riom, Jules Joseph Carnaud, (ferblantiers), venus de toute la France s’installer à Nantes, vont passer de la petite fabrique artisanale à l’échelle industrielle.

Salle 24 : Les visages d’une ville

Cette salle montre que Nantes est double à la fois une ville bourgeoise et une ouvrière. Son industrialisation entraine des mutations sociales. En 1835 deux médecins nantais Ange Guépin et Eugène Bonamy décrivent dans l’ouvrage « Nantes, au XIXe siècle, Statistique topographique, industrielle et morale » les conditions de vie des ouvriers. Ils distinguent les « ouvriers aisés » qui ont la satisfaction de voir leur famille « vêtue et nourrie » et de trouver à leur retour chez eux du « feu l’hiver, et des aliments capables de réparer leurs forces » de l’ouvrier plongé dans « une extrême misère… vivre pour lui, ce n’est pas mourir » écrivent les deux auteurs. Ils précisent dans cette « classe », « après vingt ans on est vigoureux ou on est mort ».

Une peinture de l’artiste nantais Jules Grandjouan portant la mention « honte à celui qui ne se révolte pas contre l’injustice sociale » dénonce l’oppression des pauvres et de la classe ouvrière.

Une série de photographies du photographe nantais Victor Girard montre les petits métiers, la vie quotidienne et les manifestations de 1903 opposant catholiques et anticléricaux dans la ville.

L’industrialisation de la ville s’accompagne de transformations urbanistiques et architecturales. Le passage Pommeraye est achevé en 1843 et les grands magasins se développent. En 1851, le chemin de fer arrive à Nantes. Après 1853, il traverse la ville en longeant la Loire, passant devant le château des ducs, avant de rejoindre Saint-Nazaire en 1857.

En 1879, le tramway à air comprimé remplace les voitures à cheval. En 1901, la ville compte 19 kilomètres de voies. L’ensemble du réseau est électrifié en 1917. En 1958, les tramways sont supprimés au profit des autobus jugés plus modernes.

Un dispositif multimédia Nantes hier et aujourd’hui, témoigne de la volonté d’embellir et de moderniser la ville.

Salle 25 : Une ville d’art publicitaire »

Dans une partie de la salle 24 et dans toute la salle 25, sont exposés une importante collection d’objets, documents et œuvres d’art liés aux industries des biscuiteries, conserveries, savonneries et raffineries. Les industriels nantais utilisent très tôt la publicité pour améliorer la vente de leurs produits et font appel aux meilleurs artistes de l’époque. Les images publicitaires couvrent d’abord les emballages avant d’envahir les murs des villes. Le Petit Écolier de LU est créé en 1897 par le dessinateur Firmin Bouisset et Alphonse Mucha collabore avec Louis Lefèvre-Utile dès 1896.

Séquence 6

En Guerres 1914-1918 / 1939-1945

Salles 26 à 29

Cette séquence qui regroupe les deux guerres mondiales, témoigne de ce que connut une génération d’adultes : deux conflits sucessifs d’une violence inouïe et d’une ampleur inégalée. Bien que différentes dans leurs enjeux, ces deux guerres furent pour ceux qui les vécurent tout aussi traumatisantes : la peur, la douleur du deuil, l’horreur du combat, se lisent à travers les documents et les objets présentés dans ces salles.

La sixième séquence du parcours se déploie dans quatre salles. Les salles 26 et 27 sont consacrées à la première Guerre Mondiale.

Salle 26 : Les nantais à l’épreuve de la Grande Guerre

Dans la salle 26, la scénographie, la couleur terre associée aux sacs de sable évoque le front.

La crise diplomatique déclenchée par l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 ne laisse pas présager immédiatement un déroulement dramatique à l’échelle européenne. Pour les observateurs, il s’agit avant tout d’un acte politique contre l’empire austro-hongrois, dans une région déjà bouleversée par les guerres de 1912 et 1913 opposant les pays balkaniques à l’Empire ottoman. Mais progressivement, la situation s’envenime et les alliances entrent en jeu, notamment après le 28 juillet, date de la déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la France et du Royaume-Uni, décrète la mobilisation générale. Le 31, l’Allemagne, alliée de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie, lui adresse un ultimatum, en soutien à son allié austro-hongrois. La tension est extrême. Le 1er août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.

À Nantes, seuls quelques pacifistes manifestent, ce même jour, au lendemain de l’assassinat de Jean Jaurès, directeur de la Section française de l’internationale ouvrière, fervent défenseur de la paix.

À Nantes, les habitants découvrent, le 2 août, par les annonces publiques et par les affiches posées dans la ville l’ordre de mobilisation générale, donné par le gouvernement français la veille à 16 heures. L’affiche présentée au début du parcours est un appel du maire de Nantes à défendre la patrie. Elle reprend la phrase devenue célèbre de Raymond Poincaré lors de son discours prononcé dans la ville en 1912 : « La France n’a pas voulu la guerre mais elle ne la craint pas ». La déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, le 3 août, scelle le destin des futurs combattants. Dans le dispositif audiovisuel présenté à gauche en entrant, une série des cartes postales de propagande montrant des Nantais au moment du départ. On pourrait croire que l’appel sous les drapeaux se fait dans l’euphorie ! La réalité est bien plus complexe. Sur le même dispositif audiovisuel, sont présentés des dessins de l’artiste nantais Jules Ponceau incorporé au 106e régiment d’infanterie territoriale qui montrent l’horreur des combats.

En 1914, comparé à ceux des autres belligérants, l’équipement des soldats français au début du conflit est l’un des plus inadaptés à la guerre moderne. Alors que les Britanniques adoptent le kaki et les Allemands le vert de gris (feldgrau), les Français portent un pantalon de couleurs rouge et n’ont pas de casques. A partir de 1915, l’armée française adopte l’uniforme bleu horizon puis le casque d’acier imaginé par le sous-intendant militaire Adrian. Les premiers gilets pare-balles sont expérimentés. L’uniforme et les deux malles présentés appartenaient à Pierre-Marie Legars, un paludier de Batz-sur-mer affecté au 4e régiment d’infanterie de ligne. Le devant de gilet pare-balles présenté a appartenu à René Suire, il porte la mention alors légale « Breveté sans garantie du Gouvernement. »

Différents objets exposés (briquets, cendrier, coupe papier, encrier, bougeoir, coquetier, crucifix) ont été réalisés à partir de douilles, d’obus, et balles… par les soldats lors des temps de relâche. Cet artisanat de tranchée témoigne du besoin de s’occuper les mains et l’esprit autant que possible.

Les Nantais ont participé à toutes les grandes batailles de la Première Guerre Mondiale. Nantes appartient à la 11e région militaire, qui comprend le Finistère, le Morbihan, la Loire-Inférieure et la Vendée. Durant le conflit, 40 000 nantais, âgés de 20 à 47 ans sont progressivement mobilisés. 7 000 d’entre eux ne reviendront pas.

Qu’ils soient rattachés au 11e corps d’armée, basé place Louis XVI, ou à d’autres corps, tous décrivent ce qu’ils vivent comme un enfer. Le tableau de Jules Ponceau la tranchée présentée sur le mur à côté des casques témoigne de l’horreur de la guerre. L’artillerie domine le champ de bataille. Vincent Bénaitreau affecté au 7e régiment en décrit les effets dans une lettre adressée à sa famille « Là où était notre tranchée, c’est un immense trou parsemé de ci de là. Une tête, un tronc, des bras, des jambes. C’est l’effet du percutant du cribouillard, du 75 ». 70% à 80% des blessures sont infligées par les obus. Les casques Adrian comme ceux exposés ici sont destinés à protéger les soldats des éclats d’obus. Fabriqué en tôle d’acier, ils sont produits à plus de trois millions d’exemplaires et adopté par les troupes alliées tels les Russes, les Italiens et les Serbes.

Le danger est permanent dans les tranchées de première ligne. Au moment de la prise ou de la défense d’une position, le corps à corps à la baïonnette est fréquent. A partir de 1917, des poignards de tranchée comme celui qui est exposé près des casques Adrian seront utilisés par soldats que l’on nomme les nettoyeurs de tranchées.

Financé en 1916, par les industriels et commerçants nantais, le grand rideau de théâtre intitulé « tue le cafard ! » a été réalisé par le nantais Henri Nozais sur le front pour les représentations de théâtre des poilus du 1e régiment d’infanterie territoriale. L’objet témoigne du rôle important du théâtre aux armées et du rire, provoqué par l’humour potache de certaines scènes écrites par les soldats, permettant d’exorciser les traumatismes.

Chapelet, médailles, emblème du sacré cœur évoque un autre aspect du quotidien des soldats : le retour de la ferveur religieuse.

Salle 27 : L’internationalisation de l’estuaire

Cette salle est consacrée à l’internationalisation de l’estuaire. Sur un écran sont diffusées des images et un film montrant l’arrivée des troupes anglaises et Américaines à Saint-Nazaire. Pour compléter ce dispositif des documents et des photographies sont exposés.

D’août à novembre 1914, Nantes et Saint-Nazaire sont des ports de débarquement et des villes de garnison pour 150 000 soldats anglais en instance de départ pour le front. Le passage de troupes anglaises à Nantes en 1914 n’a pas laissé beaucoup de traces dans la mémoire des habitants. Il faut attendre l’établissement du camp de base américain à Saint-Nazaire après l’entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés de la Triple-Entente, en avril 1917, pour que les Anglais deviennent présents massivement dans les images de la guerre. Les soldats britanniques sont plus de 2 millions après 1915 à rejoindre le front.

Le port de Saint-Nazaire devient à partir d’octobre 1917 la porte d’entrée principale des Américains en Europe. Le débarquement des Américains a un impact économique considérable sur l’estuaire. 9 camps sont installés à Saint-Nazaire. Au total, 200 000 soldats américains passent par Nantes. « Les sammies » (nom affectueux que l’on donne aux alliés américains) n’entrent que progressivement dans le conflit. Ils ont besoin de se familiariser avec l’armement et les techniques militaires européennes. Pour transporter les hommes et le matériel, ils développent le chemin de fer et doublent la voie sur les quais de Nantes. Les troupes américaines remontent de toutes pièces des locomotives arrivées des Etats-Unis en pièces détachées au sein des Ateliers et Chantiers de la Loire et aux chantiers de Penhoët (dont l’activité navale est arrêtée). Les côtes bretonnes deviennent un front maritime.

Le 4 août 1914, l’armée allemande entre en Belgique. Certaines villes comme Louvain sont le théâtre de massacres sanglants n’épargnant aucun civil. Prise de terreur, la population belge s’enfuit, comme celle du Nord de la France, vers des régions situées à l’arrière du front. 30 000 à 40 000 réfugiés s’installent à Nantes durant la Première Guerre mondiale, principalement des Belges. Dès 1914, un comité de coordination et d’aide pour les réfugiés belges se met en place comme en témoigne le panneau de l’Union belge présenté ici.

Officiellement les Nantais sont solidaires de la Belgique, alliée de la France. Dès 1915, la présence de réfugiés est critiquée par une partie de la population qui remet en cause les aides (logement, nourriture, emploi…) qui leurs sont dispensées. Une photographie de 1919 montre que la plupart des réfugiés belges rentreront chez eux après la guerre.

Les entreprises s’adaptent aux besoins nouveaux : les chantiers navals se reconvertissent et les conserveries de Nantes fournissent le pain de guerre. Le départ des hommes confère aux femmes un rôle nouveau. Les Nantaises ont toujours travaillé dans l’industrie textile ou la conserverie par exemple. Pendant la guerre, elles prennent des emplois dans des secteurs inédits pour elles comme la métallurgie. Deux photographies montrent des femmes travaillant dans des usines d’obus de la région. Une photographie représentant un jeune travailleur indochinois à l’arsenal d’Indret rappelle la présence des travailleurs coloniaux et leur participation imposée à l’effort de guerre.

Durant la Première Guerre Mondiale, Nantes devient une ville hôpital. La ville compte alors dix-huit hôpitaux et centres de soins qui accueillent au total 130 000 blessés. Des écoles sont parfois réquisitionnées pour être transformées c’est le cas du collège Saint-Stanislas.

Des macramés réalisés par des blessés sont présentés. L’objectif de ces travaux manuels était de leur permettre de retrouver la dextérité de leurs mains.

Des documents photographiques et des médailles ayant appartenu à l’infirmière Suzanne Bodin permettent d’évoquer la place importante occupée par les femmes dans ces hôpitaux. On les surnomme « les anges blancs ».

Dans la dernière partie de la salle 26, les documents exposés montrent comment la guerre imprègne la vie quotidienne.

Sous l’impulsion du maire Paul Bellamy, la municipalité organise des actions patriotiques. En 1915, pour soutenir ceux qui se battent, elle organise « une journée des Nantais au front » afin de recueillir des dons et faire parvenir des colis aux soldats les plus démunis.

Endettée auprès de l’Angleterre et des Etats –Unis, la France connait une forte inflation ; le franc a perdu en 1918 71% de la valeur qu’il avait en 1914. Les prix augmentant dans des proportions considérables les produits alimentaires et les matières premières deviennent inabordables. Pour lutter contre la pénurie, la vie chère et la spéculation, le maire de Nantes Paul Bellamy à l’image d’autres maires des grandes villes met en place des initiatives dans tous les domaines de la vie quotidienne. La série d’affiches exposée en témoignent. En 1917, le maire appelle à réduire la consommation de pain, de gaz et d’électricité. La ville vend elle-même des produits de base, crée des coopératives et un restaurant, un office municipal du pain. Le carnet de sucre est le premier dispositif de rationnement à être mis en place en 1917, ce sera ensuite le charbon et en 1918 le rationnement du pain est imposé à l’ensemble des français.

Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé. L’affiche municipale intitulée « Mes chers concitoyens c’est la victoire » célèbre les soldats et les alliés en véritables héros de la liberté.

Pourtant le bilan humain est terrible. Neuf millions de tués et huit millions de blessés à l’échelle du conflit. 1400 000 soldats français ont disparus. Dans le département de Loire-Inférieure comme dans le reste du pays le constat est effrayant : 20% des hommes entre 19 et 27 ans sont morts. Sur les tables mémorielles nantaises 5864 noms sont inscrits.

La démobilisation est lente. Comme le montre les trois photographies de la démobilisation du 5e régiment d’infanterie en février 1919, des manifestations patriotiques sont organisés lors du retour à Nantes du drapeau du régiment. La réinsertion des anciens combattants dans la société civile est souvent difficile.

Dans l’entre-deux-guerres, la France va connaitre un important mouvement commémoratif. Les objets mémoriels les plus répandus sont les « vases de Verdun »qui ornent les cheminées de la plupart des maisons françaises. Les Nantais comme l’ensemble des Français partent à la découverte des zones dévastées par les combats. 30 000 monuments en souvenir du conflit sont érigés en France. Dans la salle est présenté le modèle de la sculpture du monument aux morts de la guerre 1914-1918 de Nantes. Intitulée la Délivrance, elle est jugée indécente par les jeunesses patriotes et renversée en 1927, l’année même de son inauguration.

Même si beaucoup de ceux qui ont connu la guerre s’engagent dans le pacifisme un petit nombre entretient le souvenir d’un ennemi « sanguinaire ». Le nantais Aristide Briand, devient le prix Nobel de la paix en 1926 en hommage à sa participation à la signature des accords de Locarno le 16 octobre 1925.Ces accords établissent la reconnaissance mutuelle des frontières entre la France, la Belgique et l’Allemagne. En 1928, Briand est co-auteur du pacte Briand-Kellog signé par 63 pays qui tente de mettre la guerre »hors la loi ». Une série de photographies montrent l’occupation des usines, les manifestations pacifistes et les meetings des acteurs du Front populaire. Entre 1934 et 1938, la coalition des principaux partis de la gauche française prend le nom de Front populaire. Son programme électoral se définit en trois mots : « le pain, la paix, la liberté ». Dans le secteur économique, les acteurs du Front populaire souhaitent redonner du travail à la main-d’œuvre touchée par la crise industrielle depuis 1931 et améliorer pour tous les conditions de vie. L’année 1936 est marquée par plus de 12 000 grèves et 9 000 occupations d’usines, ainsi que par la victoire électorale du Front populaire. En 1936, à côté des acquis innombrables pour les travailleurs, un véritable élan pacifiste se manifeste. D’abord unanimement partagé par la gauche, et porté aussi par les syndicats, cet élan est remis en question par certaines personnalités de premier plan, dont Léon Blum, chef du gouvernement du Front populaire de 1936 à 1937, qui affirme la nécessité du réarmement face aux idéologies belliqueuses de l’Allemagne nationale-socialiste Deux films d’actualités de 1939 montrent cette course à l’armement. L’un évoque la reconstitution de la flotte de guerre française avec le lancement du torpilleur Mameluk à Nantes et l’autre la visite du ministre de l’Air Guy La Chambre à l’usine aéronautique de Bouguenais où est produit le Morane-Saulnier, premier avion de chasse moderne de l’armée française.

Avec la devise « si tu veux la paix, prépare la guerre », le gouvernement français légitime les efforts militaires. Il est vrai que depuis le mois de mars 1935, Adolf Hitler, arrivé au pouvoir deux ans plus tôt, a commencé à réarmer l’Allemagne. Les grandes manifestations pacifistes organisées par les militants SFIO et les syndicalistes, après 1936, tout comme les idéaux du Front populaire, au pouvoir entre 1936 et 1938, ne peuvent arrêter la marche vers la guerre.

Les salles 28 et 29 sont consacrées à Nantes pendant la 2nde Guerre mondiale. La scénographie par les couleurs et les matériaux utilisés évoquent cette période sombre appelée aussi « les années noires ».

Salle 28 Au temps des années noires

Depuis l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir, en janvier 1933, les intentions du nouveau régime allemand sont claires. Le réarmement a été sa priorité et ses velléités expansionnistes sont connues. L’annexion de l’Autriche en mars 1938 les confirme. La crise diplomatique semble alors à son paroxysme, mais la France et la Grande-Bretagne ne réagissent pas à la hauteur du danger imminent. Ainsi, lorsque la Pologne est menacée à son tour, il est presque trop tard pour rétablir l’équilibre des forces en présence. Alliée à l’Italie fasciste, au Japon, puis protégée par un pacte de non-agression avec l’URSS, signé le 23 août 1939, l’Allemagne est en position de force. Après l’attaque de la Pologne par ses troupes, le 1er septembre 1939, il ne reste plus à la France et au Royaume-Uni d’autre choix que d’ordonner la mobilisation générale. Une affiche de mobilisation générale indiquant les nouveaux devoirs pour la municipalité est présentée. Le 3 septembre, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes ont envahi les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. La défaite militaire française est sans conteste. L’armistice, signé le 22 juin 1940, met fin aux combats, qui n’ont duré que quarante jours mais au cours desquels 100 000 Français ont trouvé la mort. Les Nantais sont mobilisés dans plusieurs corps d’infanterie, dont le 5e régiment d’infanterie qui sera cantonnée dans le boulonnais en 1939 et 1940. Un uniforme provenant de ce régiment est présenté dans la salle. 2 178 soldats de Loire-Inférieure perdent la vie pendant la Seconde Guerre Mondiale dont 249 du 5e régiment d’infanterie.

Les termes de l’armistice entre la France et l’Allemagne inscrivent la division du territoire en deux parties : la zone occupée, qui couvre les trois cinquièmes du territoire, et la zone libre.

Nantes est en zone occupée, subissant directement l’occupation militaire allemande. Les troupes allemandes entrent dans la ville le 19 juin 1940 comme le montrent les trois photographes prises clandestinement par un Nantais lors de l’arrivée des premières colonnes motorisées de la Werhmacht. Après l’armistice, 16 000 soldats de Loire-Inférieure sont faits prisonniers et envoyés dans des camps situés en Allemagne. Même si les prisonniers Français sont relativement bien traités au regard du traitement que connaissent les Russes et les Polonais qui s’y trouvent aussi emprisonnés, les conditions de vie sont difficiles pour tous. Différents objets (cartes postales, photographies, portrait, cigarettes…) ayant appartenu prisonniers de guerre nantais sont présentés.

Un exemplaire en allemand de Mein Kampf [Mon combat], ouvrage écrit par Adolf Hitler en 1924, dans lequel il développe les principes et les ambitions de l’idéologie nationale-socialiste est présenté. Après son accession au pouvoir, en 1933, l’ouvrage est très largement diffusé en Allemagne. Sa diffusion en France commence en 1934. La bibliothèque de Nantes acquiert un exemplaire de la nouvelle version française, traduite en 1936. L’idéologie nazie n’est donc pas ignorée de tous lorsque les troupes allemandes entrent dans la ville.

Le drapeau allemand exposé vient de la Kommandantur de Nantes. Symbole de l’autorité militaire allemande, la Kommandantur est le nouveau lieu du pouvoir dans la ville, la municipalité étant soumise à ses décisions. Installé dans les bâtiments du XIe corps d’armée, place Foch, elle regroupe les différents services de l’autorité allemande et les bureaux de l’administration militaire. Les services secrets de l’armée, l’Abwer occupent des locaux près de la cathédrale. Des appartements et des hôtels du centre-ville sont réquisitionnés pour l‘intendance et les officiers alors que des troupes stationnent à l’usine des Batignolles. Le lycée Clémenceau devient le quartier Général de la Kriegsmarine (la marine allemande). La propagande s’empare de l’espace public. Des messages à la gloire de l’Allemagne, insistant sur sa suprématie militaire, sociale, culturelle et raciale tapissent les murs et les palissades des villes occupées. Les deux affiches présentées « les allemands sont victorieux sur tous les fronts » et « Victoire, la grande croisade européenne » sont des exemples de cette propagande.

Dès le début de l’occupation, la liberté de circuler est supprimée, le couvre- feu imposé, la censure règne et les prélèvements de l’armée accentuent pénurie et rationnement.

Une photographie montre le directeur Paul Heimann et son adjoint Werner Ruppert qui sont à la tête du service de la SIPO-SD (plus connu sous le nom de « Gestapo ») à Nantes en janvier 1944. Les deux hommes occupent ensemble le château de l’Angebardière à Vertou, quand ils ne sont pas à l’hôtel de Charrette place Foch. Sous leurs ordres, les arrestations de résistants et plusieurs rafles de Juifs s’organisent. La torture se généralise.

Pour assurer un contrôle étroit sur le territoire, les services de police Allemand s’appuient sur la délation, la collaboration de l’administration française et l’action d’auxiliaires français. Des indicateurs assistent les services secrets de l’armée l’Abwehr et les services de renseignements de la «Gestapo». Quatre portraits de membres de la Légion nantaise, groupe rattachée à la Légion des volontaires français contre le bolchévisme sont exposés. Ces hommes mènent des enquêtes sur les réseaux de résistance et rédigent des fiches sur ceux qui sont jugés suspects.

La collaboration économique sur le territoire s’organise elle aussi. La Groupement nantais d’entreprises, créeé en juillet 1943, se charge de répartir les commandes allemandes auprès des principales industries du bâtiment du département. Pour la seule année 1943, les 28 entreprises concernées cumulent un chiffre d’affaires qui dépasse les 16 millions de francs.

L’Organisation Todt organise et développe tous les grands programmes de construction du gouvernement allemand en Allemagne et à l’étranger. En Loire-Inférieure, le principal chantier qui lui incombe est la construction de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Afin de la réaliser, 15 000 travailleurs locaux sont mis de force au travail.

Le 17 juin 1940, dans un discours radiophonique, le maréchal Pétain, président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud, auréolé du prestige des responsabilités militaires qu’il avait assumées lors de la Grande Guerre, annonce la capitulation de la France et déclare qu’il « fait le don de sa personne » pour sauver la patrie. Beaucoup de Français acceptent sa décision. À la tête du gouvernement de Vichy, Philippe Pétain met en place les structures d’un pouvoir autoritaire et établit les termes de la collaboration d’État. L’affiche de propagande « le Maréchal a dit, le Maréchal a fait, le Maréchal tient ses promesses » est composée de deux textes en regard qui annoncent les mesures prises et appliquées par le Maréchal Pétain. Une série de cartes postales de propagande représentant Philippe Pétain rappelle que le visage du Maréchal est à l’époque présent partout.

À Nantes, le maire socialiste Auguste Pageot est arrêté le 10 octobre 1940 et remplacé par un homme plus proche du gouvernement vichyste, Gaétan Rondeau. Cependant, Gaétan Rondeau est accusé par l’autorité allemande de ne pas collaborer de manière assez significative. Il est remplacé par Henry Orrion en octobre 1942.Sur la photo exposée, datée de 1943, le maréchal Pétain remet à Henri Orion la Francisque. Il reste en poste jusqu’à la fin du conflit. Les Nantais ne semblent pas lui en avoir tenu rigueur : Henry Orrion, élu maire de Nantes en 1947, est réélu jusqu’en 1965.

Un ensemble de documents affiche, tract, mensuel de plusieurs groupes de Loire-Inférieure qui sont favorables à l’idéologie de Vichy sont exposés. L’un des plus importants est le groupe collaboration qui a en 1942 à 997 militants à Nantes. Le parti populaire français fondé en 1936 est, avec le rassemblement national populaire, le principal parti collaborationniste de la Seconde Guerre Mondiale.

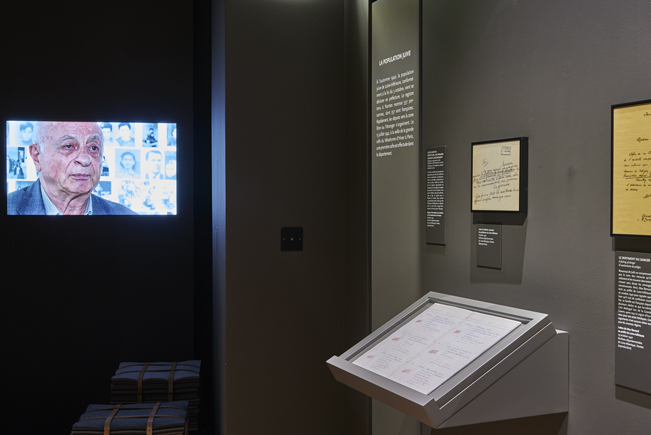

Salle 29 : Résistances et déportations

Dès juin 1940, les premiers signent de résistance apparaissent : des fils électriques sont coupés, des affiches sont lacérées.

Des actions plus structurées se mettent en place peu à peu. Des anciens combattants réunis par Léon Jost permettent l’évasion de prisonniers de guerres avant leur transfert en Allemagne. Les membres du réseau Bocq –Adam détruisent 40 camions allemands alors que Marin Poirier lance une grenade dans le foyer du soldat Allemand. Marin Poirier est le premier résistant nantais fusillé, le 30 aout 1941. L’affiche annonçant son exécution et son portrait photographique sont exposés.